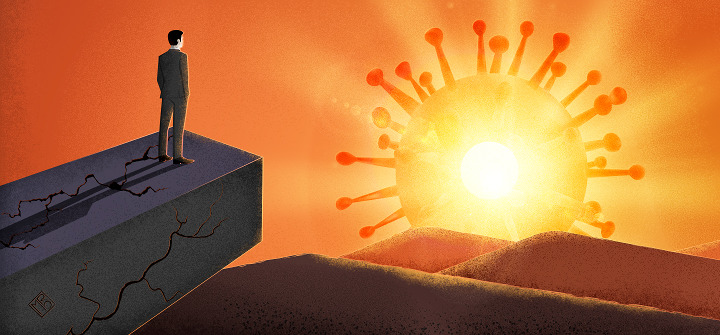

Si Trump se reeligiera, sería incapaz de encauzar la recuperación post pandemia más allá de la simple gestión de la crisis; Biden por lo menos, tiene clara la necesidad de utilizar capacidades del Estado para afrontar algunos de los grandes problemas de su país, que no por casualidad son casi todos globales.

El mundo, con Estados Unidos todavía a la cabeza en poderío económico, científico, tecnológico y militar, enfrenta situaciones graves, como el colapso simultáneo de la oferta y la demanda, como una concentración de la riqueza fuera de control y la desaparición de millones de empleos; también la democracia y sus instituciones están en crisis en muchos países, como lo está el multilateralismo y por encima de todo, la emergencia climática que amenaza la supervivencia humana.

Biden tiene propuestas interesantes ante algunos de esos problemas, como el empleo y el calentamiento global, pero carece de un planteamiento sistémico como el que economistas e historiadores entre los que destacan Mariana Mazzucato, Joseph Stiglitz, Daron Acemoglu, y otros muchos están discutiendo en varios lugares.

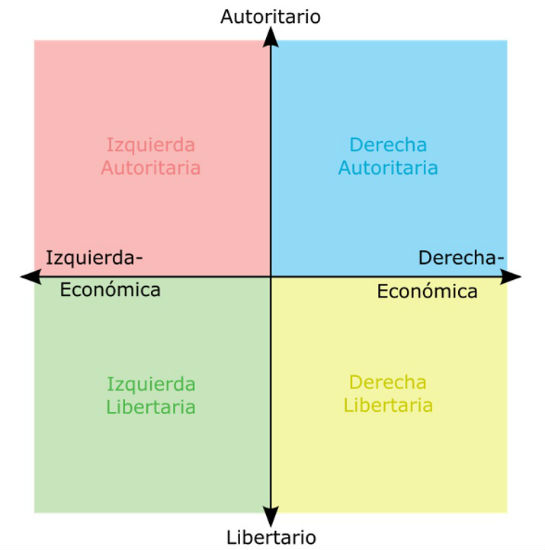

La profundidad de los problemas obliga a refrescar conceptos y considerar reformas profundas para reorientar el sistema capitalista, aun cuando sean o parezcan, por el momento, de escasa viabilidad política. Lo bueno es que, de triunfar, Biden necesitaría, para contrarrestar el peso del trumpismo (resentimiento irracional de millones de excluidos), que se abra, al interior de su gobierno, la discusión sobre cómo hacer transitar su economía del bajo crecimiento al desarrollo.

Lo inmediato para Estados Unidos y el resto del mundo industrial, es la recuperación económica; las que han seguido a cada recesión desde hace 40 años, han sido cada vez más lentas y flojas. Para que esta vez sea duradera, se tendrían que sentar bases para un crecimiento incluyente y menos desigual.

Se dice pronto, pero supone revertir la pérdida salarial que han sufrido los trabajadores en todo el mundo durante las últimas cuatro décadas, y elevar sustancialmente la calidad de los servicios públicos, cuya ineficacia evidenció la pandemia. Ello reforzaría la demanda solvente del mercado que es, al final del día, el mejor estímulo al dinamismo de las inversiones productivas.

Pero, además, la política fiscal no sólo tendría que fomentar esas inversiones como hasta ahora, sino incidir en su orientación para que favorezcan el bien común (Mazzucato). La política fiscal sería un instrumento para hacer evidente la asociación entre el Estado, las empresas y los trabajadores, la cual existe, pero sólo ha favorecido los beneficios privados.

Avanzar en favor del desarrollo implica, ante todo, que el Estado intervenga, no sólo en las crisis sino en su prevención, recuperando capacidades institucionales que se han perdido –en México como en muchos otros países– al caer bajo influencia determinante de grandes corporaciones (Acemoglu).

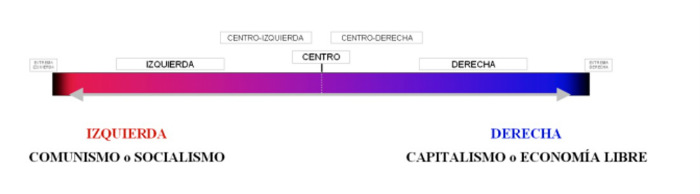

El neoliberalismo se propuso poner la economía a salvo de influencias políticas, lo que dio lugar a recesiones, desigualdades y desprestigio de la democracia, al grado en que el trumpismo las ha llevado en Estados Unidos; del divisionismo nacional e internacional que ha provocado, Biden tendría que lograr la identificación de intereses propios del capital privado, público y laboral con los del bienestar general, y restablecer la cooperación multilateral para afrontar amenazas globales muy serias.

También te puede interesar: Supuestos equivocados ante la crisis.