Éste es un pequeño homenaje a los maestros. Esos seres que nos impactan de por vida. Releo a Ernesto Sabato. El escritor y sus fantasmas y se abre un portal: se libera una huella atrapada en mi memoria. Espero te guste descubrir –tanto como a mí me gustó recordar– uno de esos momentos, diría impulsos, que te atrapan y definen en la vida. Yo fui marcado por un herraje incandescente. Como ese con el que el ganadero marcaba su ganado para identificar y advertir la propiedad. Ese instante definió mi gusto por la unión de narrativa y arqueología. Mi marca es un herraje entrelazado, que me curtió como la sal con las iniciales NA.

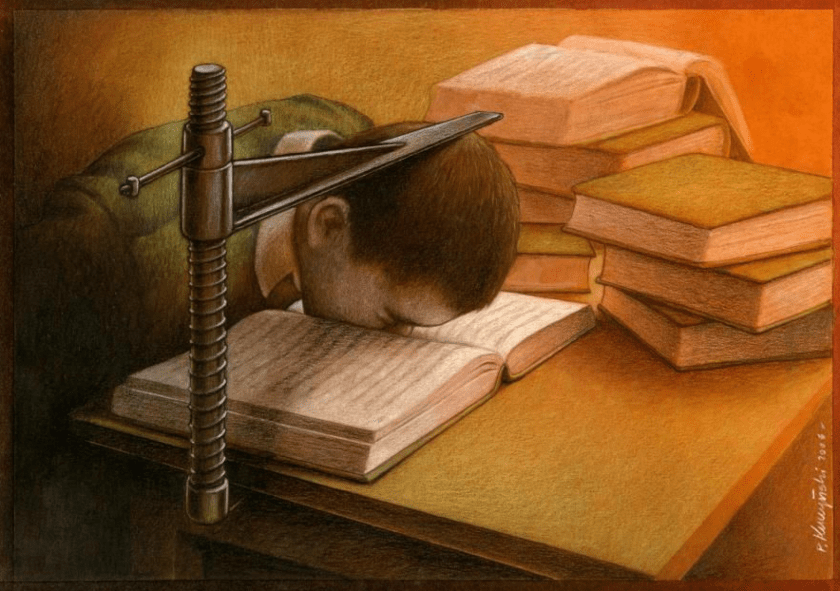

Odie la escuela desde los primeros años hasta casi entrando a la secundaria. La primera vez que le vi utilidad fue para complacer a mi madre. Era el sexto de primaria y me di cuenta que si me iba bien en la escuela le podría quitar un peso de encima. Mi madre luchaba sola por sacarnos adelante y mantener su librería. Comencé a sacar dieces en vez de seises y ella fue llamada por primera vez a la dirección por una razón distinta a la de siempre. La llamó el profesor para felicitarla. Todos, no sólo ella, estaban sorprendidos. Los maestros me tenían frente a un punto de comparación que era difícil de debatir: el otro Rettig. Mi hermano no bajaba del cuadro de honor, era el alumno ejemplar, el que los lunes escoltaba la bandera, el que estaba pulcro y planchado, el que leyó toda la biblia para niños a corta edad, el que sabía las respuestas. Yo era distraído, jugaba todo el tiempo, era rebelde, escondía el sándwich debajo del saco. Las manchas que imprimí en aquel traje blanco de saco azul, el de los lunes de misa y honores a la bandera, eran indelebles. No me interesaba lo que me dijeran, mi ruta era llevar la contra, mi huella: la rebeldía. El sacerdote en turno, cada que me lo merecía, me ponía en el patio a ser aleccionado por el sol o, a veces, con otras técnicas medievales, me ponía a cargar un puñado de libros con los brazos extendidos para que la gravedad y el dolor me mostrasen el rumbo correcto. Sus técnicas me hacían aborrecer más la escuela y respetarlos menos. Simplemente me aburría lo que veía y me interesaba más el mundo de afuera: soñaba con salir al campo, jugar al basquetbol y estar refugiado en mis pensamientos. Mi madre se puso tan contenta aquel día, que me di cuenta que la escuela era muy útil: servía para complacer al ser que más amaba en el mundo.

Entré a la secundaria seducido por el éxito y reconocimiento de los dieces. Pero, ese éxito superficial no me llenaba. Las materias me seguían pesando tanto como todos los libros que cargué en el patio durante la primaria. Había sólo dos tópicos que me apasionaban, y encendían el deseo de conocer: el primero era la historia, que más que por la habilidad del maestro para contarla fue provocado por el magnetismo que imprimía en su lejanía mi tío Paco, el arqueólogo, ése que acarició y durmió con la Coyolxauhqui y a quien ya he dedicado un pequeño escrito (Francisco Hinojosa y la memoria del tiempo). El segundo tema fue la literatura. En ella la puerta de entrada fue más genuina y se debió a los méritos propios de aquel maestro, cuyo nombre, por desgracia no logro recordar. Su apodo se debía a que, como un camello del desierto del Magreb, su boca se movía al pronunciar una palabra que nadie entendíamos, pero que nos provocaba una risa tremenda; con su gesticulación serpentina acuñó su nombre en nuestra memoria con el poder de un hechizo milenario: Gilgamesh.

Él era un tipo de rostro parco. Aunque entonces me parecía viejo y sabio, seguro no pasaba los treinta años, era bajito y menudo. Su voz era grave y profunda. Un tipo que no llamaría la atención en ningún lugar público salvo si hablaba. Al dar clase sabía captar la atención de un grupo de adolescentes. Una vez cerró la puerta y vigiló que el sacerdote en turno no viniera. Como si fuera a cometer o a confesar algún crimen, sacó un pequeño libro y comenzó a leer un cuento erótico que sobrecalentó los cuarenta pupilos ya excitados por las hormonas y la edad. No sé si fue igual para todos, pero Gilgamesh cifró un código en mi alma y dio en el centro de mi odio a la escuela salesiana; su acto rebelde de instrucción, “esa pecaminosa lección”, me mostró un portal en donde la protesta tomaría forma. Su literatura entró por una puerta que sellaría lo absurdo de las otras instrucciones. Su voz fue como el canto del trovador en medio de una guerrilla de protesta: daba coherencia y épica a mi lucha. Dio sentido a mi vida y me mostró que las letras eran un camino a las emociones más primarias, un umbral para imaginar lo inimaginable. El deseo de sexo dio entrada a otros sentimientos y provocó asimilarlos; la rabia, el odio y el coraje se transformaron en pasión, curiosidad y deseo por conocer.

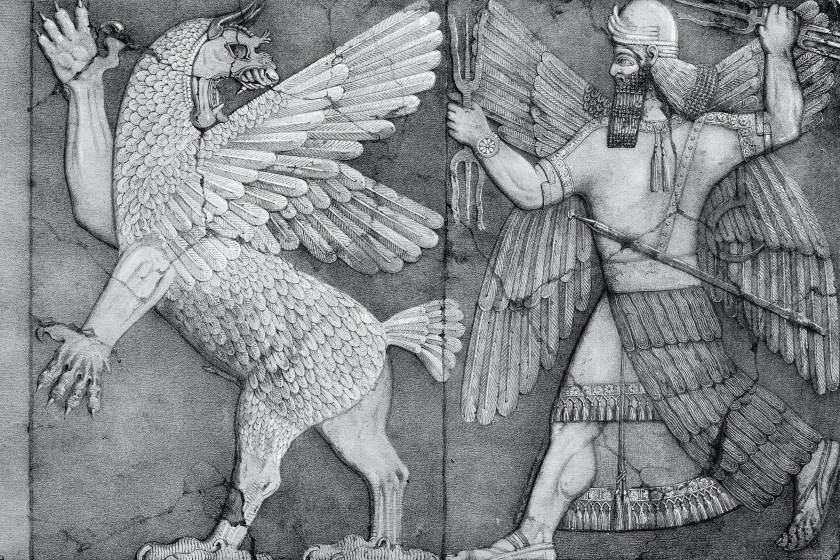

Después nos habló de muchas obras: cada clase era una obra y cada obra era un encuentro. Las letras se pusieron frente a nosotros como un mundo sin explorar en el que podíamos entrar, viajar, descubrir, confrontar y explorar. Recuerdo haber vivido un linchamiento con Fuente ovejuna y haber sentido el suspenso y el deseo de resolver un enigma con Poe y su Escarabajo de Oro. Así, cada clase era una ilusión deslumbrante y colorida como la misma puerta de Ishtar, pero en vez de coloridos mosaicos de lapislázuli que dibujan leones y dragones, los relatos de Gilgamesh eran retratos de vida y sentimientos coloridos que nos movían las entrañas y encendían la imaginación.

Para el trabajo final, Gilgamesh nos dejó leer a cada quién un libro. Lo hacía según interpretaba nuestra personalidad. Con el poder de la clarividencia señalaba con el dedo un título y decía el apellido. Mi admiración por él rindió fruto y lo llevó a sobrevalorar mis capacidades. A mi hermano, un año antes, le dejó El Túnel y a mi Sobre Héroes y Tumbas. Tal vez fue su manera de mostrarme que yo era capaz. Me presentó al mismo autor que a mi hermano pero con un libro para iniciados. Su hazaña me llevó a cumplir un sueño de secundaria. Pasé toda la noche en la habitación de mi amor platónico de la niñez. Ella era la hermana mayor de mis amigos de la cuadra. Yo la envolví con mi deseo, elucubré y construí mi propia historia con el título del primer capítulo de la novela de Sabato –La princesa y el dragón–: me convertí en un dragón más fuerte que el morador de una la muralla babilónica. Mis sueños estaban llenos de ardiente pasión. Pero, mi deseo sólo tomó forma en el mundo alterno de la fantasía. No pasó nada de lo que imaginé y soñé. Por más que yo hilvané una historia en la que ella se convertía en mi Shamhat. En mi mente el idilio fue perfecto, en la realidad sucedió una desvelada en la que Claudia, con su benevolencia y amor de hermana mayor, me salvó de regresar a los seises; terminó el reporte en su máquina de escribir, mientras yo la admiraba y la contemplaba al imprimir cada letra sobre el papel.

Gilgamesh fue la escalera que me llevó a la intimidad de aquella princesa y además fue la chispa que cultivó en mí un fuego que aún no se apaga. Su memoria es el grato recuerdo de una luz rebelde y juguetona. Sigo soñando que escribo y escribo soñando.

Los actos poéticos que pone la vida semejan revelaciones casi divinas. El apodo de mi maestro terminaría por trazar una trayectoria tan mágica como el polvo de un cometa: la arqueología y las letras llegaron a mi vida años después. Sin saber, descubriría la profundidad de aquel vocablo durante la carrera, cuando la epopeya narrada por mi profesor de secundaria se me había olvidado por completo. Cobró vida cuando leí la historia de uno de los grandes descubrimientos de la humanidad. En las antiguas riberas de Mesopotamia, semilla de las primeras civilizaciones, residió un gigante más grande que Goliat, un gobernante más magno que Alejandro, un héroe infinito. Ese que gobernó la vieja ciudad de Uruk y que buscó conquistar la eternidad al igual que el Noé Mesopotámico –Utanapíshtim–. Su nombre: Gilgamesh.

Es fascinante que en esa epopeya convivan la literatura y la arqueología. Y además que el tema de la epopeya guarde como un fractal la definición y el quehacer de ambas disciplinas. Si bien las dos buscan dar cuenta de lo mismo, de la condición humana, lo hacen por caminos distintos. La arqueología estudia la muerte o a los muertos. Lo desaparecido y lo olvidado. Lo sucedido cobra vida cuando la brocha del arqueólogo, como la química mágica del fotógrafo, revela y reconstruye nuestro pasado. Aunque carente de héroes, cuando no hay documentos escritos, la arqueología narra la épica de la vida del hombre en su paso por la tierra. La literatura y las letras logran la inmortalidad de la condición humana. La eternidad, ésa que buscaba el gran Gilgamesh, sólo es lograda por los hombres con las letras, ya sea porque ellos escriben historias y narraciones o porque otros escriben sobre ellos por las hazañas que éstos lograron o desearon lograr. La epopeya de Gilgamesh empaqueta como un símbolo las dos tensiones: vida y muerte, y es una muestra de la inmortalidad. Cinco mil años después de su existencia sabemos de aquel gobernante que luchó por la inmortalidad gracias a unas tablillas de barro que grabaron su historia.

Tuve a bien encontrar esa gran obra como un marcador de mi vida y de mi destino. Espero al haberte contado este recuerdo de un ídolo invisible y olvidado, haber logrado que su memoria, aunque ínfima, sea recordada por otros. La labor de un maestro es transformar las vidas de los otros, él lo hizo a cabalidad con la mía. Gracias Gilgamesh en donde quiera que estés.

También puede interesarte: Impulsos creativos: las ventas, la solución y la ficción.

Muy agradable la lectura y similar a hechos que le pasaron a uno mismo nadamás que con diferentes circunstancias ya sea por el nivel social de cada quien, porque hay algunas palabras que uno no entiende porque no está acostumbrado a leer.

Pero en general me gustó porque tiene relatos similares a un servidor.

Espero en próximas lecturas sean tan amenas como esta.

Saludos y un abrazo.

Gilgames una.lectura fasinante. Extraordinaria.muy certero el tipo…

Grasias profesor por enseñarme a leer …muchas grasias

En mi caso, la literatura también fue un antídoto contra la escuela, disfrute como loco las aventuras de Fany Hill y me identifiqué con Hesse en la incapacidad psicológica de relacionarme con el mundo estúpido de los adultos, me hundía en una profunda desesperación donde los pensamientos cercanos al suicidio eran frecuentes y parecían una buena solución.

Libros si, escuela no.