Amable lectora: usted subsiste por algún tiempo y en su trayecto de vida no duda de ser la misma persona porque rememora su pasado, porque lo reconstruye como su protagonista, porque usted sabe quién es y los otros la reconocen por su genio y figura. Al configurar su propia biografía en el tiempo, usted registra sus rasgos, sus actos y sus andanzas como ingredientes de su individualidad, de su integridad, de su renombre. Además de los incidentes de su vida que integran su memoria episódica, resguarda muchos datos y conocimientos adquiridos usualmente por su propio empeño; un depósito conocido como memoria semántica porque se expresa en palabras. También esgrime su memoria operacional constituida por las habilidades, destrezas y pericias que maneja y expresa en acciones refinadas y distintivas. Será correcto entonces afirmar que usted utiliza sus recuerdos, sus conocimientos, sus destrezas y sus creencias como ingredientes necesarios para conformar su identidad, su dominio y su rol, es decir, para operar en el mundo como quien es, o como quien cree ser, o acaso como quien quiere llegar a ser. Dicho de otra forma: para aplicar los conocimientos logrados, enriquecer su singularidad y labrar su existencia requiere usted rememorar sucesos, recordar lo aprendido, reconocerse y ser reconocida. Pues bien: aunque estas aseveraciones pueden parecer verosímiles o deseables, revisaremos que la memoria como soporte de la conciencia de sí y de identidad personal es tan necesaria como complicada y con frecuencia problemática.

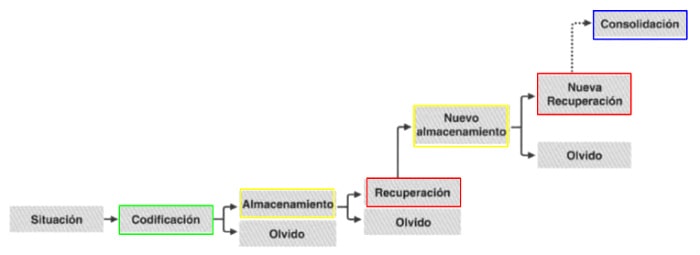

El diccionario de María Moliner define a la memoria humana de forma clara y llana como la capacidad para recordar o por medio de la cual se recuerda algo pasado. Una definición más completa y apegada a las ciencias cognitivas la especificaría como el conjunto de funciones que permiten captar, retener, reconocer y evocar información. En el marco que toma a la información como materia cognitiva prima, la memoria puede desglosarse en los siguientes cinco procesos: origen, adquisición, depósito, recuperación y extinción. Hagamos un breve recorrido por tal sendero múltiple de la información memorable.

(1) Origen: la fuente de información memorable está constituida por ciertos estímulos del medio y por algunas experiencias vividas por una persona. La palabra “experiencia” (del latín experiri = comprobar) se refiere al haber vivido, sentido, conocido o presenciado algo. Es una actividad consciente asociada a la observación, a la enseñanza o a la práctica y constituye el origen de la información memorable, sea como vivencias que se retienen o como saberes que se adquieren mediante repetición, estudio o ejercicio.

(2) Adquisición: algunos de estos estímulos y experiencias se codifican mediante su consolidación y aprendizaje para ser utilizados. Desde la Antigüedad se han generado técnicas para mejorar la incorporación de la información, como sucede con el “arte de la memoria.” Múltiples procedimientos asocian ideas, esquemas o ejercicios a contenidos de información para facilitar su retención. Se sabe que la atención, la motivación, la emoción y el sueño tienen un papel importante o incluso decisivo en la consolidación de la información. En el caso de la enseñanza, concurren un instructor y un aprendiz para que se transmita adecuadamente la información que el primero posee, y el segundo carece mediante múltiples técnicas pedagógicas de enseñanza y aprendizaje.

El aprendizaje se manifiesta y se estudia porque establece una asociación entre un estímulo y una respuesta que usualmente consiste en una conducta novedosa. El tipo de condicionamiento analizado por Pavlov implica la asociación aprendida de un estímulo con una respuesta mediante un reflejo nervioso, como ocurre con el sonido de una campana y la salivación. Otro tipo de condicionamiento implica la acción de un organismo sobre el medio y fue ampliamente estudiado en animales de laboratorio por Skinner y los conductistas, con el nombre de condicionamiento operante porque el organismo aprende la consecuencia de su acción, como es presionar una palanca para obtener alimento o para evitar un choque eléctrico. Estas acciones pueden ser reforzadas mediante premios o inhibidas mediante castigos.

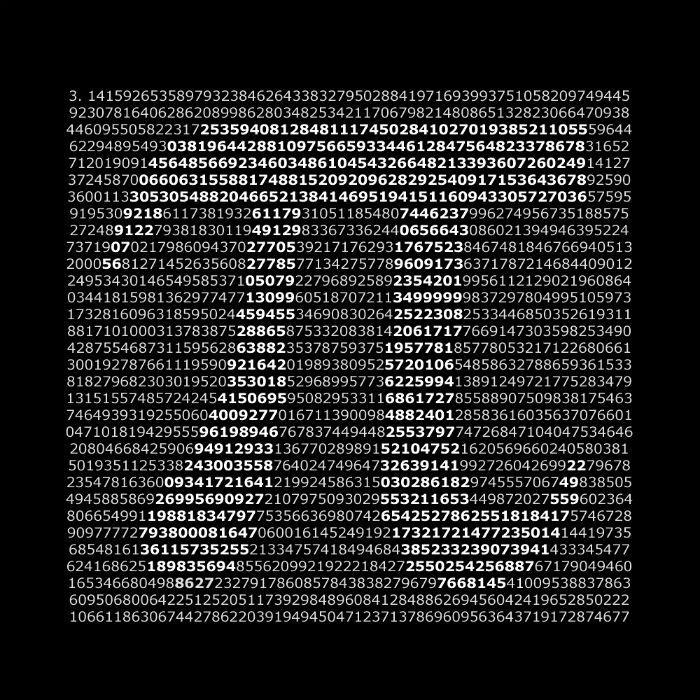

(3) Depósito: cuando la consolidación y el aprendizaje cumplen adecuadamente sus funciones resultan en el almacén de la información pertinente en el cerebro mediante una presunta huella que se denomina engrama de la memoria y cuya naturaleza constituye un tópico central de la neurociencia cognitiva. El almacén tiene varias características de interés: su temporalidad, su capacidad, su estructura y su mecanismo. En cuanto a la temporalidad y capacidad, hay dos modalidades, una de corto plazo, conocida como memoria de trabajo, que se emplea durante las acciones presentes con capacidad de unos cuantos elementos, y otra de larga duración cuya capacidad no tiene un límite establecido. Por ejemplo, la memorización de decimales de Pi (3.14159…) anda en las proximidades de los 100,000 dígitos, y el japonés Akira Haraguchi parece tener en su memoria esa cantidad de números. En referencia a la estructura del almacén, hay un ordenamiento por significados que evoca a una biblioteca organizada por temas. Parece existir un almacén de conceptos y otro de imágenes que se depositan con diversas intensidades dependiendo de la viveza, la persistencia y las asociaciones del recuerdo.

(4) Recuperación: la recaudación de la información almacenada tiene lugar constantemente en el reconocimiento tácito de formas, pautas y objetos percibidos, y de manera espontánea o volitiva en el recuerdo. El proceso crítico de la memoria es el recuerdo (del latín re: de nuevo y cordis: corazón; el supuesto órgano de la conciencia en la Antigüedad) y consiste en el repaso consciente de algo pasado, un dispositivo indispensable para el pensamiento, la reflexión, la toma de decisiones y, desde luego, para la integración del conocimiento y de la propia identidad. Ciertamente, sin la retención, evocación y aplicación de experiencias, enseñanzas o destrezas adquiridas no sería posible el conocimiento, y la memoria es la facultad mental más involucrada en el saber y en el saber de sí como parte de la autoconciencia. Veremos pronto que el recuerdo no es una recuperación exacta y fidedigna de la realidad o de la experiencia pasada, sino una recreación sujeta a múltiples contingencias y obstáculos.

(5) Extinción: eventualmente suele ocurrir el desvanecimiento o la eliminación de la información con el olvido, una forma de selección necesaria para la mayor eficiencia del pasmoso sistema retentivo. En la memoria de trabajo mucha información se conserva sólo efímeramente para operar en el mundo, como sucede con un número de teléfono que se olvida después de marcarlo. Los recuerdos de la propia vida se desdibujan o desvanecen en la memoria episódica si no se reactivan con alguna frecuencia. El saber más perdurable es el de la memoria operativa y se ejemplifica con el dicho de que andar en bicicleta nunca se olvida.

Remato esta visita inicial a la memoria y la identidad con el memorable e inquietante final del poema “Cambridge” de Jorge Luis Borges:

Somos nuestra memoria,

somos ese quimérico museo de formas inconstantes,

ese montón de espejos rotos.

También te puede interesar: Nombre propio: la importancia de llamarse “Kirk Douglas”.