En el mundo se tiene muy idealizado el federalismo. Quizá, debido a la influencia cultural de los Estados Unidos –donde surge su concepto moderno–, se tiene pensado como un arreglo bueno que permite mejorar todo lo que toca. Actualmente, hay en el mundo 25 países con sistemas federales, comprenden cerca del 40% de la población mundial y una aplicación de la misma idea a Estados con contextos políticos, económicos y sociales tan variados ha llevado a que se aplique y entienda de muchas formas. El doctor Jaime Cárdenas lo resume de esta forma: “El federalismo no es un concepto ni una teoría ni una realidad simple. Existen múltiples modelos y maneras de entenderlo”.[1]

Ante un río de tinta derramado en papel sobre las distintas teorías del federalismo (el dual, el cooperativo, el asimétrico, etc.), existe un enfoque poco conocido que se centra en la identidad política como rector del federalismo. Ésta es la corriente de Edward Rubin y Malcolm Feeley, para quienes “El federalismo como concepto sirve como un medio para modular o variar la identidad política…”[2] y ésta “…es el aspecto de la identidad que conecta al individuo con la política, es decir, con algún grupo que ejerce el gobierno en un área determinada o que compete por la habilidad de ejercerlo”.[3]

Fuera de ser un diseño institucional óptimo, el federalismo sirve para acomodar identidades políticas regionales divergentes de una nacional por medio de una descentralización política e institucional de carácter geográfico. En países con distintas identidades políticas regionales, la ausencia de federalismo, representa un dilema: “el ciudadano o sujeto confronta la dicotomía de la elección entre identificación con el régimen central y la alienación del mismo en el ámbito del pensamiento y entre la lealtad al régimen o la rebeldía contra el mismo en el ámbito de la acción”.

Al haber un arreglo federal que haga diferencias entre una región autónoma y un gobierno nacional, dando rango de acción para que se expresen ambas identidades, se evitan fricciones fuertes que pudieran escalar a una guerra civil, pero al mismo tiempo, nadie es feliz: el gobierno nacional no es central y el gobierno regional no es un país independiente.

Por eso, los autores enfatizan en la palabra compromise, que no tiene una traducción exacta al español, pero ésta implica un acuerdo donde ambas partes hacen un fuerte sacrificio. En conclusión, el federalismo es un arreglo institucional diseñado para un problema específico –la organización en una población que se identifica políticamente de forma divergente– y que no está hecha para aplicarse de forma general. Por esta razón, se dan tantas variantes y vertientes y esto aplica para México.

Si bien en nuestro país han existido casos de identidades regionales que se han querido separar, e incluso lo lograron, como se dio en Yucatán en 1840, la mentalidad que ha operado en lo político siempre fue una tendiente a la centralización. Cuando se da el régimen priista, el presidente fungía como jefe de partido y de Estado; en ese entonces el federalismo servía a nivel legislativo junto con la no reelección para generar una cantidad de escaños federales y estatales que eran repartidos a los leales y obedientes.

Cuando ocurre la transición democrática, el federalismo adquiere otro rol: sirve de válvula de escape a los intereses (no identidades) políticos regionales que no eran, por momentos, escuchados a nivel federal; se les da un espacio de expresión por medio de diputaciones federales, senadurías y gubernaturas, aunque, al mismo tiempo, la falta de controles políticos hacia los gobernadores ocasionó que algunos se consolidaran como caciques, además de dar lugar a actos generalizados de corrupción.

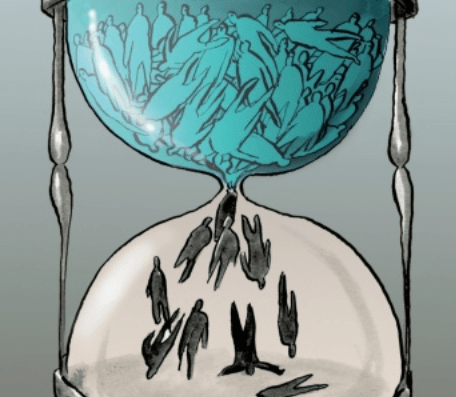

Imagen: Nueva Tribuna.

Ilustración: Mandrake (lamemoriaviva).

En el gobierno actual, se ha buscado regresar a la centralización y esto ha provocado que, a lo largo del sexenio, exista una pugna entre dos diseños institucionales del federalismo: uno como vehículo hegemónico y otro como descentralización política; el primero es representado por el Presidente de la República, quien aprovecha sus mayorías legislativas para ejercer presión presupuestaria a las entidades federativas donde gobiernan fuerzas opositoras; el segundo es esbozado por estas últimas y es mayormente un vestigio de gobiernos que generaron el descontento e insatisfacción que dieron entrada al régimen actual. Discursivamente, esto no es en sí una lucha de presente contra pasado, sino de una idea del pasado (glorioso o no es materia de otro debate) contra el pasado inmediato.

En fechas recientes, un grupo de gobernadores de extracción panista, priista, perredista, emecista e independiente, se ha constituido en la Alianza Federalista, espejo del llamado Bloque de Contención que existe en la Cámara de Senadores (y en menor medida en la de Diputados), para exigir un mejor trato en materia fiscal –amagando incluso con salirse del Pacto Fiscal– y pedir mayor coordinación y certeza en materia de salubridad general, donde el gobierno federal ha entendido la pandemia del COVID-19 como una crisis política y no como una emergencia sanitaria.

Invariablemente del lado con el que se comulgue, el conflicto entre ambas partes no sólo conlleva un discurso político de amigo-enemigo por parte del presidente ni un choque entre visiones discordantes del pasado, sino que tiene un trasfondo de diseño institucional y constitucional. Es decir, se interpreta la Constitución y el entendimiento de cómo debe funcionar el Estado de formas diametralmente opuestas. En México, tenemos dos federalismos y no se llevan bien.

Notas:

[1] Cárdenas Gracia, Jaime, “México a la Luz de los Modelos Federales”, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, núm. 110.

[2]Feeley, Malcolm M., Rubin, Edward, Federalism: Political Identity and Tragic Compromise, University of Michigan Press, Ann Arbor, 2008, p. 9. Traducción propia.

[3] Idem.

También puede interesarte: La partidización de la Administración Pública Federal.

Excelente análisis. Invita a una reflexión profunda en cuanto al futuro mediato del país