La energía que invierten en ejercicios, dietas, atuendos, peluquerías, cosméticos o maquillajes revela la importancia que las personas otorgan a su aspecto, elegancia e identidad públicas. La apariencia personal es una cualidad recursiva y referencial; es recursiva porque constituye la imagen o representación de la propia figura, facha o semblante, y es referencial porque, en ese teatro imaginario o “gran simulacro” del aspecto externo, el sujeto conjetura tácitamente cómo lo perciben y juzgan los demás, y actúa en consecuencia: “El mundo es un escenario, y todos los hombres y mujeres son meros actores”, dictaminó Shakespeare en Como gustéis. De hecho, uno de los sentidos del término autoconsciente en el habla popular y cotidiana se refiere específicamente a cómo supone una persona que los demás perciben y juzgan su aspecto, su personalidad o sus capacidades. A pesar de que estas atribuciones no siempre se justifican por la conducta o el discurso de los otros y son más bien imaginarias y proyectivas, tienen un peso inusitado en la vida de casi todos nosotros.

El reconocimiento y la representación de la propia cara es un parámetro dominante del autorreconocimiento, de la imagen corporal y de la identidad e identificación propias, tal y como se acredita oficialmente en credenciales, pasaportes, diplomas o licencias de conducir. Los rasgos faciales permiten el reconocimiento tanto de la persona para sí misma como para los demás y son muy significativos no sólo por permitir su identificación, sino también por su valoración estética. De esta manera, la fisonomía del rostro y su adivinada belleza o fealdad juegan un papel fundamental en la autoimagen y, como consecuencia, en la actitud y comportamiento de la persona en su ámbito social.

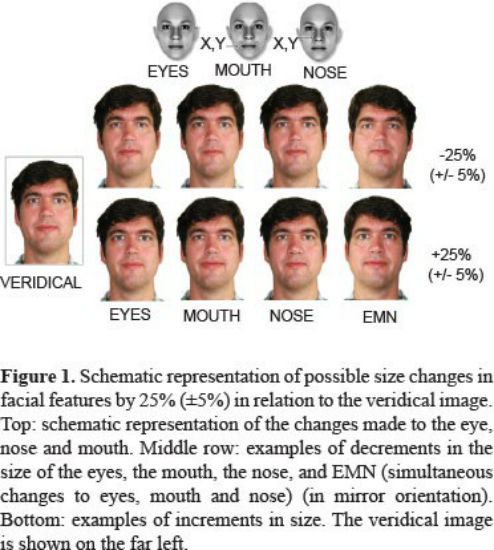

La cara tiene un significado muy especial para la gente. Una de las primeras acciones que las personas suelen realizar tras despertar en la mañana es mirarse al espejo, apreciar cómo se encuentran y proceder a “arreglarse”, o sea… a reparar los desperfectos. El reconocimiento no sólo sucede por vía visual, pues el sujeto siente su rostro y al tocarlo comprueba que concuerdan su tacto y su vista. Ese rostro actualizado por la anuencia de varios sentidos con la memoria es componente fundamental de la identidad propia que, lejos de ser fija, se recalibra con el tiempo, la edad y las circunstancias. Aunque aún no se conoce bien cómo los individuos representan su propia cara, la investigación científica ha confirmado la importancia del propio rostro y establecido algunos de sus fundamentos. Es así que, mediante técnicas computacionales ha sido posible manipular los rasgos faciales en imágenes verídicas y modificadas, lo cual permite establecer algunos elementos de la representación del propio rostro.

Las personas reconocen con mayor celeridad su propia cara que las caras ajenas y el reconocimiento es más rápido en individuos de culturas occidentales en comparación con orientales, lo cual se interpreta en términos de la importancia concedida al individuo en relación al grupo social. La percepción de la propia cara difiere de las ajenas porque el sujeto puede ver directamente los rostros de los demás, en tanto que sólo puede visualizar el suyo de manera indirecta. Se sabe que el procesamiento cognoscitivo y cerebral de la propia cara y de las otras son procesos separados. En un estudio de imágenes cerebrales se comparó la actividad cerebral de sujetos en tres condiciones: el reconocimiento de la propia cara, el reconcocimiento de rostros familiares y la percepción de caras desconocidas. La exposición a caras desconocidas activó la base del lóbulo occipital confirmando que ésta es un área involucrada en el reconocimiento del rostro humano en general. El reconocimiento de una cara familiar comparado con el de desconocidos involucró a las zonas mediales del cerebro y el lóbulo de la ínsula. Finalmente, la exposición a la propia cara en comparación con las caras familiares activó la circunvolución superior derecha y la medial del lóbulo frontal.

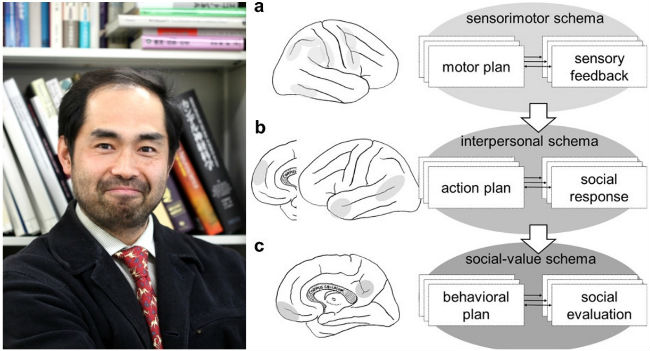

Con base en una extensa experiencia con imágenes cerebrales obtenidas en sujetos sometidos a tareas de reconocimiento del propio rostro y en una valoración de la literatura disponible, Motoaki Sugiura de la Universidad Tohoku en Sendai ha llegado a una conclusión relevante. Las imágenes cerebrales orillan a abandonar el concepto de un self unitario y apoyan la idea de que hay varias categorías de identidad, autorreconocimiento, autoimagen o relación con los otros, cada una de ellas fundamentada en un proceso neuronal distinto. Sugiere entonces que tres sistemas distintos intervienen en la representación del self y estos se pueden aplicar al reconocimiento de la propia cara. Uno de ellos es el reconocimiento de la propia fisonomía, lo cual activa partes de las cortezas motoras y sensoriales como expresión de una comparación entre lo que el sujeto percibe y el esquema de su cara en la memoria. Un segundo sistema de reconocimiento toma la apariencia del propio rostro en referencia a su papel interpersonal. El tercer sistema es el de valoración social y opera cuando las personas se percatan del efecto que tiene su presencia y su apariencia sobre los otros, lo cual constituye una parte importante de su autoconciencia social. Sugiura concede relevancia no sólo a las zonas del cerebro que se activan, sino a aquellas regiones que se desactivan o inhiben en el reconocimiento, y apunta que múltiples estudios de activación regional del cerebro han mostrado que la corteza del hemisferio derecho está involucrada en el el reconocimiento de la propia cara cuando ésta se distingue de las caras ajenas. Sin embargo, no hay un área única o especializada en el reconocimiento del propio rostro, sino que, dependiendo del contexto y del objetivo, diversos sistemas se enganchan para realizar la tarea requerida.

Me parece relevante mencionar una afección transitoria del rostro que requiere y expresa de manera automática la existencia de un yo social. A partir de los 5 años de edad la mayoría de los personas de ambos sexos se sonrojan en público en circunstancias de exposición indeseada al experimentar emociones sociales como vergüenza, culpa o modestia. En La expresión de las emociones en el hombre y los animales de 1872, Charles Darwin consideró que ruborizarse es la más humana de las expresiones de la emoción:

“Lo que precipita el sonrojo no es un simple acto de reflexionar sobre nuestra propia apariencia, sino de pensar sobre lo que los otros piensan de nosotros: En la soledad absoluta la persona más sensible sería indiferente a su propia apariencia. Sentimos la culpa o la desaprobación mucho más que la aprobación y, en consecuencia, los comentarios derogatorios o el ridículo, sea de nuestra apariencia o conducta, causa nuestro sonrojo mucho más que el halago.”

Esta vasodilatación facial transitoria acontece cuando la persona se angustia por dar una impresión negativa, pero también, como lo observó Darwin, puede presentarse cuando se le adula. Es una afección involuntaria cuando cae sobre el individuo una atención no deseada y se acompaña de sensaciones de sofoco, incomodidad, vulnerabilidad y amenaza tan severas que algunos desarrollan eritrofobia. “El que se ruboriza, ya es culpable: la verdadera inocencia no siente vergüenza por nada” decía Rousseau; sin embargo, el sonrojo se valora positivamente como signo atractivo de calidez y sinceridad. Los científicos deberíamos ruborizarnos al no conocer mejor su función adaptativa o su precisa conexión con la autoconciencia.

También te puede interesar: Anatomía de la reflexión sobre uno mismo y los demás.