Desde el momento en que maté a mi criatura, empecé a recibir esas malditas cartas. Primero me suplicaban como niños al pie de sus camas, como si yo fuese Dios Todopoderoso, para que cambiase el destino. Sin embargo, cuando se dieron cuenta de que no accedía a sus ruegos pasaron a amenazarme. Fue entonces cuando descubrí la ralea de mis lectores y cuánto daño había hecho creando a Sherlock Holmes. Mi madre me había advertido sobre el peligro que me esperaba si acababa la vida de Sherlock, pero jamás pensé que llegarían tan lejos. Se creían dueños del personaje y peor aun desafiaron las mismas leyes de la naturaleza proclamándome, muy a mi pesar, un dios capaz de quitar y dar vida de nuevo. Al final, después de una década de desprecios y amenazas, accedí. Resucité a su ídolo y asumí mi destino de pasar a la posteridad como un autor menor, carente de una gran profundidad intelectual en sus obras. Adiós a mis novelas históricas que me iban a convertir en el Walter Scott de principios del siglo XX. El cocainómano, extravagante y exhibicionista detective será mucho más recordado que yo; su padre, que siempre llevó una vida recta emulando a los griegos, mezclando la labor literaria con la práctica del deporte para dignificar mi cuerpo.

Nunca me perdonaron mis lectores. Y por supuesto, fue un gran error de mi parte presentarme en 1900 como candidato de la Unión Liberal. A falta de valor para enfrentarse a mí en la calle –sabían de lo que era capaz cuando boxeaba–, me retiraron su apoyo en las urnas. Así colmaron su venganza los muy mezquinos, sin importarles que se condenaban al mismo tiempo a ser representados por un candidato de menores atributos que yo. No le bastó a esa gentuza que les entregará la mejor de las aventuras del detective y de su amigo, el médico despistado, dos años después. Querían mi claudicación y última humillación.

Y como suele decirse, las desgracias nunca vienen solas. Al poco tiempo, se diagnosticaba la enfermedad mi querida “Touie”. A los dos años de la resurrección de Sherlock, moría ella de tuberculosis. Nada se pudo hacer, pese a ser tratada por los mejores especialistas. Incluso la llevé a Suiza, invocando un milagro que no llegó. Veinte años fue mi compañera. Lo soportó todo; mis depresiones por no poder hacer una obra grandiosa y las amenazas de los lectores. Siempre apoyó mis decisiones. Y pese a que ella también admiraba mi criatura nunca, absolutamente nunca, me hizo el menor reproche al respecto. Afortunadamente, el tiempo lo cura todo y así un año después ya me había vuelto a casar con Jean Elizabeth. Sí, las gacetillas de la época se burlaron del poco tiempo pasado entre la muerte de mi primera esposa y mi segunda boda. Incluso hubo quien citó los versos de Hamlet.

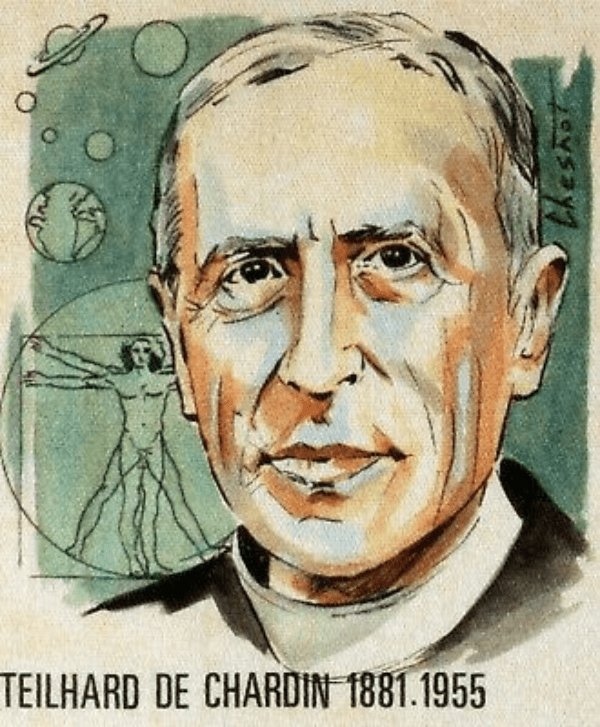

Y en efecto, tenían razón. Jean y yo nos conocíamos de antes, pero nunca fuimos amantes por respeto a Louise. De hecho, no me arrepiento de haber mantenido una relación epistolar y platónica con ella. Sin embargo, ni siquiera esta unión me sosegó. Peor aún fue cuando ella misma me confesó que había estado a punto de romper nuestra relación, cuando tome la decisión de tirar precipicio abajo al detective. Fue la mayor humillación de mi vida. Sentí como si ella me hubiera engañado con el otro. Por eso tenía que vengarme, aunque fuese lo último que hiciese. Me enteré por un joven francés de las excavaciones que se estaban haciendo cerca de mi casa. El joven, dicho sea de paso, quería revestir sus aspiraciones místicas de cierta base científica, para explicar la creación de la tierra y la evolución del ser humano. Por ello estaba muy interesado en la paleontología, como si se pudiese llamar ciencia a tal charlatanería.

A partir de ahí mi cerebro se puso en marcha para idear un crimen que ni mi misma bestia fuese capaz de descifrar. Por supuesto, después de eso ya habría cumplido mi ciclo vital y no necesitaría seguir en pie más tiempo. De hecho, busqué una muerte digna al servicio de su majestad; en el ejército. Empero, los necios de la oficina de reclutamiento rechazaron mi solicitud por tener 55 años. Me jubilaron sin derecho a objeción, pese a que me seguía manteniendo fuerte y mi voz aún era clara y firme. A cambio, para halagarme, me dijeron que sería más útil haciendo propaganda para el esfuerzo de guerra, como el actor cobarde del bigotito.

Pese a todo, hice lo que hice por Inglaterra y porque al consolarme yo de esta forma ayudaba a mi hijo en el frente. Sin embargo, ni todo mi esfuerzo propagandístico pudo impedir que Kingsley también enfermara y muriera a falta de dos semanas para el final de la Gran Guerra. Al intentar alistarme en 1914 buscaba secretamente protegerlo, pero también deseaba una muerte digna. Ese día la encontré bajo la más dolorosa herida que pueda soportar un padre. Me alegro de que “Touie” no haya tenido que pasar por ello. Dios quiso, sin embargo, proporcionarme un consuelo en mis últimos años y me permitió ponerme en contacto con ellos a través de mentes claras. Mediums les llaman y en efecto son un medio de comunicación incluso más potente que el teléfono, ya que si éste lleva la voz a través de las distancias, estos en cambio trasponen la frontera más inescrutable de la humanidad. Tanto así que sólo un hombre ha podido cruzar la vida y la muerte a su voluntad. Cierto es que se trata de una comunicación unidireccional y fragmentaria, pero no todo se puede tener en esta vida. Pese a mi impostura, no creo ser digno del castigo de no reencontrarme con ellos y, por otra parte, me alegro de que la policía no crea en estos medios de comunicación porque si no me llamarían de mi otra morada para declarar.

Theilhard se llamaba el joven francés que me descubrió involuntariamente las excavaciones de Charles Dawson. En realidad, lo hizo en una posada mientras que hablaba apasionadamente de los avances de Dawson. Estaba tan ensimismado en su conversación que ni siquiera se dio cuenta de que me encontraba a su espalda. A mí siempre me ha parecido una payasada esa pseudociencia llamada paleontología, pero había algo en la verborrea de ese francés que no se podía negar. Puesto que el ser humano llevaba miles y miles de años pisando la tierra, donde si no en Europa y más concretamente en Inglaterra, se podrían encontrar los restos más antiguos de nuestros antepasados. A fin de cuentas, esta región del mundo era la más avanzada y próspera y eso no se podía deber a otra cosa más que, al estar más tiempo en la tierra, los habitantes de este continente y más concretamente de estas islas que habían desarrollado antes su ingenio e inteligencia, que a la postre nos permitiría dominar el mundo.

El hecho de que hubiera otras culturas poderosas antes que la nuestra, sólo se podía deber a la falta de medios de comunicación, que nos mantenían en un maravilloso aislacionismo como diría Lord Palmerston. No obstante, una vez que nuestras islas se quedaron pequeñas para nuestras necesidades y que hubo que luchar con los demás por nuestro espacio y materias primas, fue cuando prevalecieron nuestros ingenios y habilidades milenarias. Primero nos hicimos los dueños del mar derrotando a la armada española y, a partir de ahí, conquistamos el mundo entero. Nunca nación alguna ha poseído colonias en todos los continentes a la vez y nunca se repetirá esta situación. Y, por supuesto, si se encontrasen los restos de este Adán primigenio no podrían tratarse más que, de los restos de un hombre, ya que como la propia Biblia lo menciona, primero fue el varón. Digan lo que digan las locas sufragistas. Pero una cosa es eso y otra muy distinta el excavar al azar en busca de un ser mitad hombre mitad mono, del cual, según dicen las petulantes teorías modernas, descendemos. Estos charlatanes se atreven a dictaminar la edad de la tierra en millones de años a través de procesos ridículos.

No obstante, esta noche me vengaré tanto de esos payasos como de mi propio personaje que me apartó de la gloria literaria y me convirtió en un mero escribano de unas investigaciones que, sin carecer de ingenio, no revisten ninguna profundidad intelectual ni aportan interpretación alguna de los pasajes claves de nuestra historia. Tengo en mis manos este cráneo que encontré en Escocia, en un paraje olvidado de la mano de Dios, y tengo también esta mandíbula de un primate que me trajo un amigo tras vivir varios años en Kenya. He trabajado durante meses limando la mandíbula para que encajase a perfección en el cráneo, he igualado los colores de ambas partes con el fin de que parezcan una sólo pieza. Finalmente, ya sólo me queda retornar esta noche al lugar de las excavaciones y, cuando ya no haya nadie, depositar en el suelo mi engendro y cubrirlo con un poco de tierra en alguna zona donde ya se haya empezado a remover, para evitar levantar sospechas.

Después de esta noche, los incrédulos creerán que han encontrado el eslabón perdido y se precipitarán en llevarlo al museo como prueba del triunfo de la ciencia sobre la religión e incluso hablarán de una era dawsoniana, pero toda esa autocomplacencia se desvanecerá como un zucarillo en una taza de té cuando se descubra, muchos años después espero, la impostura. Y ya para entonces todos los implicados, salvo quizá el joven Theilhard, estaremos muertos, por lo que será más difícil, aún si cabe descubrir al criminal. Quizá lleguen a sospechar de mí. A fin de cuentas, mi rechazo a la paleontología y el hecho de que viva cerca de las excavaciones me convierten en sospechoso. No obstante, también lo será el propio Dawson al que se le puede acusar de buscar la gloria, o quizá alguno de sus enemigos, por no citar al mismo Theilhard. Es decir, seremos legión, y como la ciencia no tiene los elementos necesarios para discernir la autoría del crimen, la impunidad perseverará. Habré cometido un fraude que ni siquiera el mismísimo Sherlock Holmes podrá descifrar.

También te puede interesar: De vuelta con el coronavirus.