Vivimos en estos tiempos en el mundo (y nuestro país desgraciadamente no es la excepción) momentos difíciles debido al COVID 19 (SARS-CoV-2) que ha provocado estragos de proporciones inusitadas en los más diversos ámbitos, no sólo en el de la salud pública, sino en el económico, político y en la dimensión cotidiana de todas las personas.

Acontecimientos epidémicos y pandémicos como el que hoy por hoy nos aquejan globalmente han sido una constante en la evolución de la humanidad, hechos que en ocasiones ocurren con una frecuencia para algunos, hasta apocalíptica. (En efecto, hay quien ha hecho notar, pre-científicamente, que las pandemias suelen ocurrir más o menos, cada cien años). Pensemos, por ejemplo, en la peste negra que asoló a Europa entre 1347 y 1353, la epidemia más mortífera, quizá, de la que se tenga noticia, y que se calcula ocasionó la muerte por lo menos de 75 millones de personas, sólo en el continente europeo.

En el caso de México, las epidemias han estado presentes, y muy singularmente tras el contacto con los europeos, hecho explicable por ser los extranjeros portadores de patógenos para los que los naturales de estas latitudes carecían de inmunidad o defensa. Estas enfermedades las llamaban en náhuatl cocoliztli, que significa “enfermedad”, o “pestilencia”. Huey cocoliztli sería, así: “gran enfermedad”.

Una “gran enfermedad” como ésta tuvo lugar en plena conquista de México. Pánfilo de Narváez, quien venía desde Cuba para someter a Hernán Cortés, traía entre sus huestes a un negro de nombre Francisco Eguía. Sometidas, a la postre, las fuerzas de Narváez, Eguía pasaría al lado de Cortés. Pero Eguía era portador de la viruela negra, así que él la esparciría por primera vez en tierras continentales. Bernal Díaz del Castillo, refiere el hecho en el capítulo CXXIV de su Historia verdadera de la Conquista de la Nueva España.

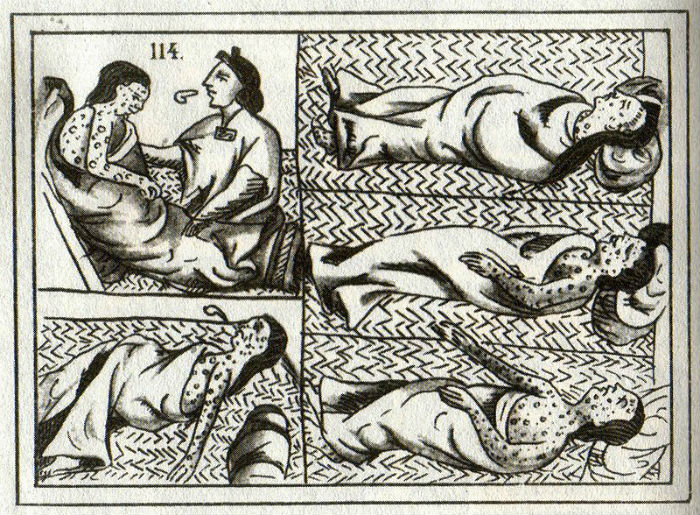

Incluso después de la derrota infligida por los mexicas a Cortés y sus tropas, cuando éstos escapaban de Tenochtitlan, la célebre Noche Triste del 30 de junio de 1520, la viruela se había esparcido ominosamente, lo que bien refiere el cap. 29 del libro 12 del Códice florentino, es obra que hoy conocemos como Historia general de las cosas de la nueva España, debida a Fray Bernardino de Sahagún y sus colaboradores indígenas. Ahí se consigna esta huey cocoliztli, totomonaliztli, “gran peste, enfermedad general” y los estragos que causó. Aquí un célebre pasaje de aquella crónica, en la versión del náhuatl de Ángel Ma. Garibay:

Una enfermedad general. Comenzó en Tepeílhuitl. Sobre nosotros se extendió: gran destruidora de gente. Algunos bien los cubrió, por todas partes (de su cuerpo) se extendió. En la cara, en la cabeza, en el pecho, etcétera. Era muy destructora enfermedad. Muchas gentes murieron de ella. Ya nadie podía andar, no más estaban acostados, tendidos en su cama. No podía nadie moverse, no podía volver el cuello, no podía hacer movimientos de cuerpo; no podía acostarse cara abajo, ni acostarse sobre la espalda, ni moverse de un lado a otro. Y cuando se movían algo, daban de gritos. (Códice florentino, XII, 29 en: Visión de los vencidos [1989]: 201).

Epidemias como ésta continuarían asolando a la población indígena de la ulteriormente denominada Nueva España, como el célebre cocoliztli de 1544-1545, de cuya consecuente mortandad da cuenta el códice mencionado en su f. 46v. La glosa del comentarista español sólo acertó a describir el dibujo como: “vuo vna gran mortandad entre los yndios [sic]”.

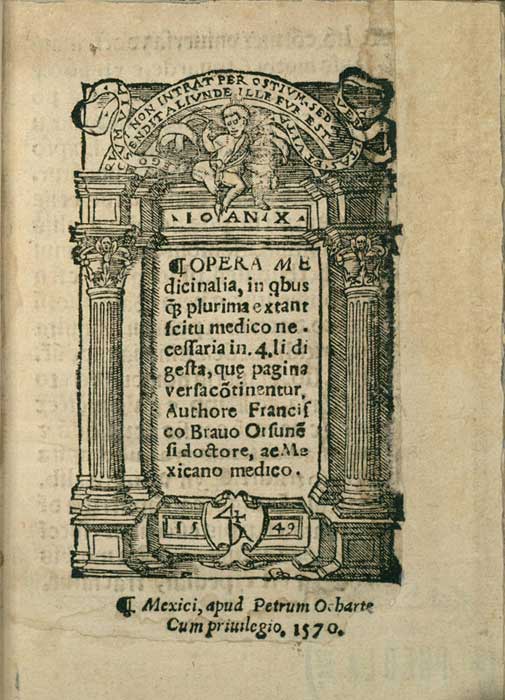

Pero este tipo de epidemias no sólo causaban estragos entre los indígenas; también entre toda la población. Baste recordar la tristemente célebre epidemia de matlazáhuatl (que aparentemente se trató de tifus), la cual se abatió sobre la Nueva España entre 1736 y 1739. El escritor novohispano Cayetano de Cabrera y Quintero le dedica su vasta obra Escudo de Armas de México (1746).

La enfermedad se originó en un obraje de lo que hoy es Tacuba, expandiéndose de tal manera que narra el cronista que “ardían à los últimos meses del año, primeros de la plaga, el Real, y demas Hospitales de México; y se abrasaban en enfermos en que herbian unos, y otros. [sic]” (Cabrera y Quintero, Escudo de Armas [1746]p. 37).

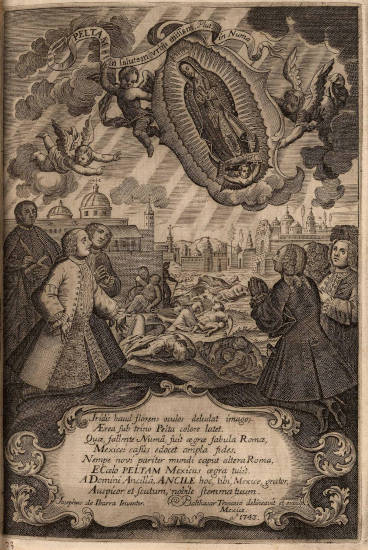

Ni santos ni distintas advocaciones de la Virgen María a quienes se invocó buscando el remedio de esta epidemia, logró conjurarla. Toda la población de la ciudad de México se encomendó especialmente a la Virgen de Guadalupe como a su escudo de protección. Este hecho derivó en que a la Guadalupana se la jurase patrona principal de la ciudad de México, en 1737. Y ese entusiasmo y empuje propiciaría que fuese luego proclamada, en 1754, patrona de toda la Nueva España.

Es decir, un hecho fundacional y genuinamente identitario como lo fue esta jura (un hecho histórico 55 años anterior a que en estas tierras se hablase de independencia), tuvo lugar debido… ¡a una epidemia! Ojalá que esta pandemia que ha ocasionado el exagerado fallecimiento oficialmente de más de 76,000 mexicanos, la pérdida de millones de empleos y el cierre y quiebra de miles de negocios, logre un rasgo de identidad para realizar con imaginación el esfuerzo necesario para trabajar por un destino común.

También te puede interesar: El gran aliado de Hernán Cortés.