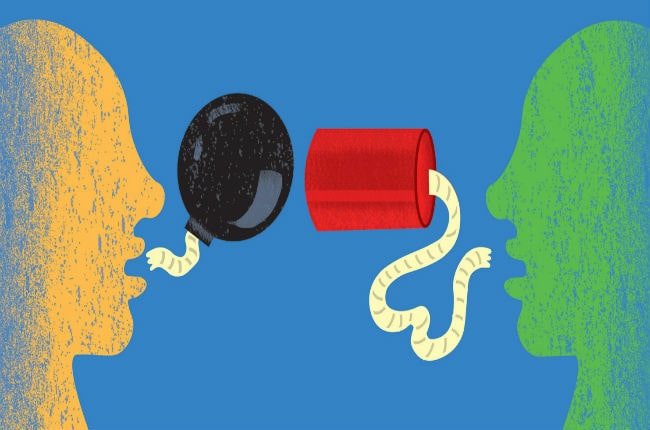

Navegue usted, por estos días, por cualquier red social y lo encontrará allí, de cuerpo presente, exhibido sin pudor, sin caretas, validado por la masa, tolerado y normalizado en el discurso cotidiano, en frases grandilocuentes, reflexiones moralizantes, videos, fotos y memes “divertidos”.

El odio convive entre nosotros, se ha enquistado en nuestras sociedades. Desde la xenofobia al machismo; del antisemitismo que revive en Europa a pasos agigantados, a la dictadura de lo “políticamente correcto” que declara odiar al que odia. Desde los animalistas a los independentistas, todos, absolutamente todos, declaran odiar algo o a alguien con la liviandad de quienes convenientemente eligen tener amnesia selectiva para así legitimar su posición.

Muchas veces la rabia y la ira surgen como respuestas legítimas y necesarias frente al abuso. Se trata de herramientas adaptativas para poner límites y enfrentar situaciones percibidas como inmerecidas. Cuando el dolor es abismal, la rabia puede convertirse en rencor y materializarse, frente a la percepción, objetiva o subjetiva, de falta de justicia, en venganza.

El enojo, en todas sus grados y manifestaciones retrata una emoción que surge de un hecho o de un conjunto de hechos causantes de daño moral, psíquico o físico. Pero el odio es otra entidad, se trata de un sentimiento individual o colectivo de rechazo, de repulsa, de aversión a una persona, un conjunto de individuos, un grupo social, una comunidad, una raza, una religión o una doctrina política. Quien odia desea arrasar a quien considera no su adversario, sino que su enemigo, a quien atribuye una pulsión equivalente hacia sí (“Aunque lo niegues, tú también me odias a mí”), estableciendo de ese modo la base para justificar y relativizar el deseo de aniquilación hacia el Otro.

Por lo general, el que odia establece parámetros históricos y morales para sostener su posición, la que estructura desde el negacionismo. Esta postura, estrictamente consciente, que se esconde en discursos en apariencia tolerantes y empáticos, busca siempre normalizar el odio.

Detrás de una lógica muchas veces impecable y, sobre todo, desde una experiencia personal que generaliza una posición política y/o valórica, otorgándole una “verdad cierta”, por el hecho de haber sido experimentada por quien elabora la teoría en cuestión, el odio va, de la mano del negacionismo, construyendo una historia que empata vejámenes y sufrimientos para, así, justificar la búsqueda de justicia por la propia mano. Desde los pogromos, a la repulsa pública, el mecanismo psíquico que los sustenta es siempre el mismo; venganza e intolerancia unidas por los mismos eslabones de la más profunda miseria humana.

El júbilo de las masas sea en estadios de fútbol, en las calles o en la web, potencia la idea de que hay una ideología, fe o proyecto salvador del dolor, injusticia o caos imperante. De ahí a que aparezca el caudillo oportunista que se apropie de la liviandad discursiva, del malestar generalizado, hay un paso breve.

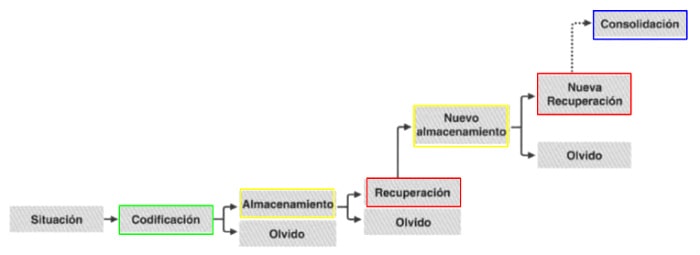

En teoría, quien nos debería proteger de las tentaciones de las respuestas fáciles que sustentan el populismo, es el propio saber, la capacidad de análisis y la memoria histórica. Idealmente el intelecto nos debería advertir, pero no es tan simple.

El intelecto es una estructura que se construye a partir de la experiencia y de la reflexión; todo lo contrario, al sólo impulso libidinal que, a través de la percepción, establece como verdaderos y legítimos los anhelos y deseos que subyacen en el inconsciente y, a partir de ello, forma un discurso que los valida, otorgándoles verosimilitud y certidumbre. Se trata de una facultad para formarse una idea de la realidad, pero ¿es el intelecto una herramienta confiable?, ¿cómo dirimir si un acto reflexivo se basa sólo en percepciones o, efectivamente, es producto de un ejercicio complejo que es capaz de tomar en cuenta las distintas aristas que convergen en una situación determinada? Sin duda, la respuesta no es sencilla.

Cuando se adscribe a una supuesta “verdad”, el conocimiento se transforma en dogmatismo. Para enfrentar al absolutismo de la supuesta “razón” es necesario que la racionalidad esté siempre abierta a la duda y a la discusión, pero en estos tiempos de malestares globales, ¿quién está dispuesto a detenerse y cuestionar la legitimidad y validez de la propia queja?

En América Latina, en particular, la atmósfera caótica de los últimos meses ha sido terreno fértil para que la racionalidad se retire y el temor se instale. Hoy nos movemos entre el deseo de “lo que quiero que pase” y el miedo de “lo que no quiero que pase”. Estas dos pulsiones, como aspas de un rotor, en cuyo centro se ubican unas cada vez más precarizadas democracias, chocan a diario y han ido retroalimentando la intolerancia recíproca y potenciando el virus del odio que invade, con cada vez mayor frecuencia, las redes sociales, los discursos políticos y las calles de nuestras ciudades.

Cuando se normalizan, en nombre de la reivindicación social y de los excluidos del sistema, conductas antidemocráticas, lo que en verdad se esconde detrás de ese acto es una lógica avasalladora: “si no todos pueden, nadie puede”.

Se trata de una lógica muy primaria, donde el deseo se maquilla con una supuesta bondad y solidaridad, pero que, en realidad, no es más que una posición narcisista que, en nombre de la justicia, esconde el dolor, la rabia y la envidia que los “privilegios” del Otro generan.

La envidia opera como una máscara del odio, un sentimiento que da pudor reconocer, pero que en Latinoamérica constituyen un rasgo de características estructurales de nuestras identidades; y así nos hemos ido llenando de demócratas muy sui generis:

1. Demócratas que califican de democracia a Cuba, China, Corea del Norte, Irán o Venezuela.

2. Demócratas que hablan en nombre de Dios.

3. Demócratas que protegen a los encapuchados que incendian, saquean y destruyen nuestras ciudades, en nombre de la democracia, la justicia y la dignidad.

4. Demócratas que aún justifican el atropello sistemático a los derechos humanos de la dictaduras que han asolado a nuestras naciones calificándolos como “lamentables excesos”.

5. Demócratas que se llenan la boca con la ecología, e incendian bosques como protesta hacia empresas forestales.

6. Demócratas que hablan en nombre del pueblo.

7. Demócratas que justifican los abusos amparados por las Iglesias de distintos credos, aduciendo que estos fueron cometidos por personas individuales.

8. Demócratas que piden democracia cuando no están en el poder y que actúan tiránicamente cuando son gobierno.

9. Demócratas que se declaran feministas, pero que maltratan a sus mujeres e hijas.

10. Demócratas puristas con las acciones de otros y autoindulgentes consigo mismos.

11. Demócratas que condenan la acción de la policía cuando ésta enfrenta al “pueblo”, pero que justifican su accionar cuando reprime a “contrarrevolucionarios”.

12. Demócratas que piden igualdad de derechos para ellos e infinitos deberes para lo demás.

13. Demócratas que ni estudian ni trabajan porque “el mundo es injusto” y se rehúsan a entrar en el sistema.

14. Demócratas que acusan de comunistas o fascistas a quienes no aceptan su idea de democracia.

15. Demócratas que consideran que el derecho de propiedad está por sobre al derecho a la vida.

16. Demócratas que protestan, pero que no votan.

17. Demócratas que quieren con una “hoja en blanco” para reescribir la historia, creyendo que así el pasado se borra y el futuro se transforma.

Estos son sólo algunos ejemplos de cómo la etiqueta “democrática” sirve para todo y, por lo tanto, puede banalizar incluso el rencor y el odio.

Las etiquetas generalistas son una de las formas más eficaces para que la amnesia selectiva impida el aprendizaje. Cuando una nación elije la inmolación de la memoria histórica, como una forma de dejar atrás su pasado y focalizarse en el futuro, compra tregua social y pierde la oportunidad de avanzar hacia una sociedad moderna, madura y consciente. Las “páginas en blanco” son tentadoras pero falaces, la responsabilidad personal y social debe descreer siempre de ellas.

La levedad del odio se manifiesta de formas diversas entre nosotros. Vivimos tiempos de advertencia, confiemos en estar alerta y no permitir su reinado.

Nota: Adaptación del capítulo, del mismo nombre, del libro La revolución del malestar del autor.

También te puede interesar: ¿Podremos evitar la década del pánico?