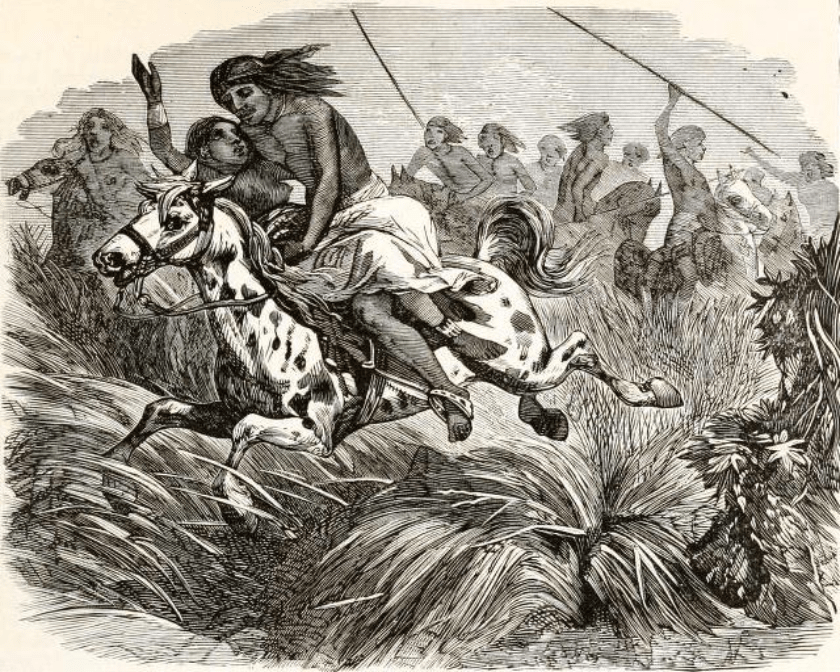

No recuerdo el nombre de la película (mexicana), pero en ella el maloso de malolandia se robaba a caballo tendido a la muchacha de la hacienda, guapa ella, honesta, hija de buena familia, virginal e inocente, no para pedir un rescate millonario como hoy se acostumbra (secuestro), sino por su “harto enamoramiento” y para “hacerla suya” (título de propiedad no incluido) y así vivir felices para siempre.

Esto hoy nos parece aberrante y hasta suena a broma, sin embargo, en nuestro país robarse a la muchacha llegó a ser –e increíblemente todavía lo es, sobre todo en el narcomundo– una práctica común. Con esto se tipificó al bandido-héroe que, sobreponiéndose a su vapuleado destino y complejo de inferioridad, hacía justicia por su propia mano y terminaba ganando, entre otras cosas, el trofeo mayor: la flor más bella del ejido.

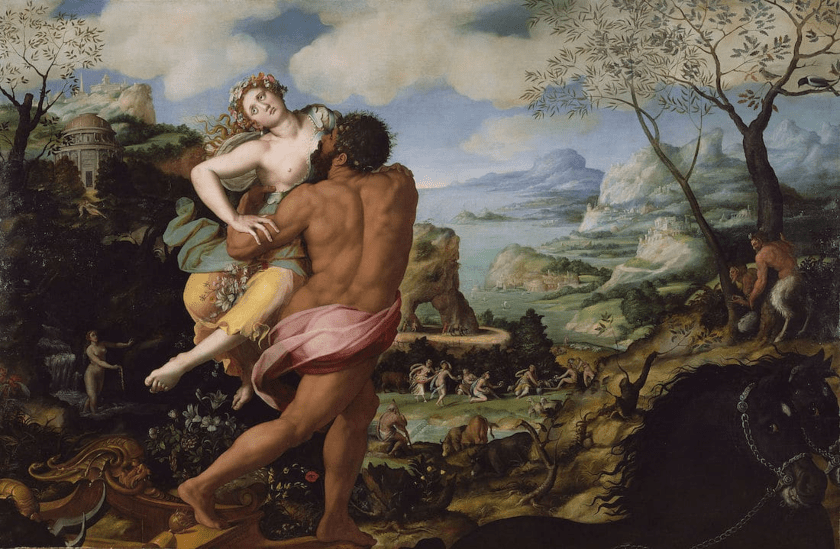

Aunque parezcan sinónimos, rapto y secuestro tienen una línea divisoria. Mientras ambas son la privación de la libertad de una persona contra su voluntad, el rapto implica una intención deshonesta o sexual (contra la mujer en específico), en tanto el propósito del secuestro, cometido asexualmente, es económico o hasta político. Por eso se pueden secuestrar no sólo personas, sino también trenes o aviones, con los que la verdad sea dicha es difícil tener sexo.

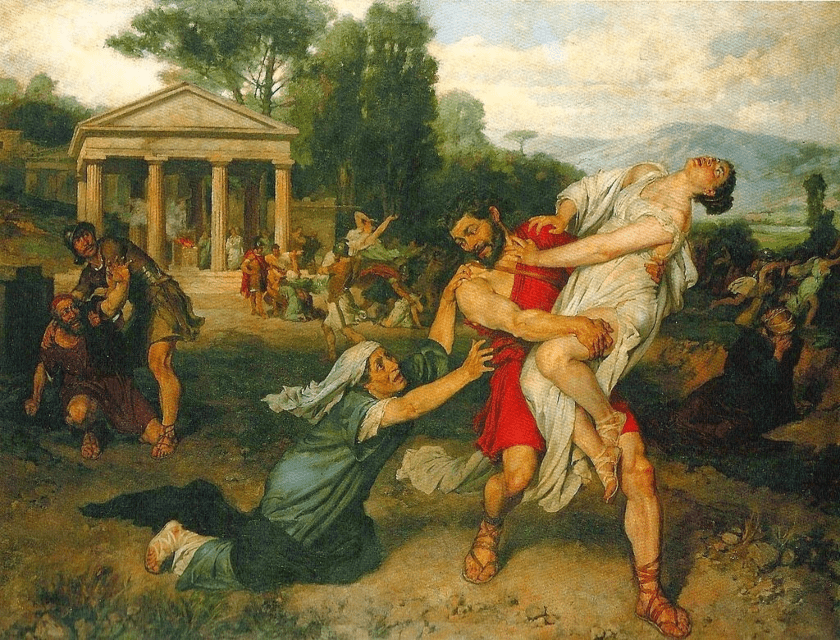

Por supuesto en aquel tiempo de romanticismo ranchero salvaje, robarse a la muchacha, aunque haya sido deporte nacional, era un delito, mas no siempre se castigó de la misma manera. Si en la colonia no fue sólo una fechoría civil, sino un delito contra el Rey y la Iglesia que se castigaba con la pena de muerte en automático, no así durante el siglo XIX, donde el rapto perdió su gravedad y las sanciones dejaron de ser públicas, para cambiarlas por tiempo en cárcel, la mayor de las veces con penas cortas.

El primer Código Civil mexicano que se redactó fue en 1870. En él robarse a la nena más bonita de la kermesse se veía sólo como “un impedimento para contraer matrimonio, mientras la mujer no fuera restituida a un lugar seguro, donde libremente manifestara su voluntad de casarse o no con su raptor”. Se establecía que “el rapto de una mujer contra su voluntad y con fines deshonestos, debía ser castigado con una pena temporal y sería impuesta si la raptada tenía menos de doce años, por no ser considerada muy pequeña. El rapto de una mujer virgen que fuera menor de veintitrés años, pero mayor de doce años, era castigado con la pena de prisión mínima”, que podía ser hasta de cuatro años con multa de entre cincuenta a quinientos pesos.

Sólo se daba cadena perpetua cuando el malandrín se negara a decir el paradero de la damisela, o que de plano la susodicha desapareciera por completo o muriera. Ahora bien, con el sólo hecho de que el raptador manifestara ante la autoridad su “sana” intención de casarse con la joven, y ella estuviera de acuerdo, el acusado quedaba en libertad. Otra manera de evitar la cárcel era soltando el bendito billete: “ya fuera dotando a la ofendida si fuera soltera o viuda, o reconociendo a la prole si es que la hubiera y si la calidad del ofensor lo permitía, y si esto era posible tenia que mantener a los hijos”, lo que a la larga resultaba mal negocio, pues no tardaban en caer la abuela, los tíos y los sobrinos.

El rapto como asunto legal tuvo muchos matices y recovecos, ya que en ocasiones la joven estaba de acuerdo a ser “robada”, o quizás su esposo o los hermanos de ésta incitaron al galán a que por favor se la llevara. Se dan casos con los que más de una película, novela o historieta se han hecho. Por lo mismo la ley mexicana desde entonces jaló parejo y tanto culpable como cómplices o encubridores cargaban con las mismas sentencias.

Ahora bien, en su artículo 187, el Código Penal de 1872, estipula que: “Si el raptor daba su primera declaración y al momento de su captura no había entregado a la mujer raptada ni dicho donde la tenía, se agravaba la pena a un mes más de prisión por cada día que el detenido tardara en entregarla. Si no lo había hecho para cuando se dictaba la sentencia, la pena se agravaría en lugar de un mes a dos meses más de prisión. Si el raptor se casaba con la mujer raptada no se podía proceder criminalmente en su contra, ni de los cómplices por el delito de rapto, por lo menos no hasta que se declarara nulo el matrimonio. Podían denunciar el rapto, la mujer misma, su esposo, si ésta fuera casada, sus padres o sus abuelos o tutores”. Los queridos “padrinos” (curas) nunca se mencionaron.

Mientras tanto, en provincia las cosas se daban más lentas, como lo vemos en Jalisco, donde se dio el primer código penal hasta finales de los ochenta del siglo XIX. En él existían delitos intencionales y de culpa, un concepto un tanto inocentón, si se toma en cuenta que para el primero el canalla debía aceptar que de antemano ya estaba pensando en ratearse a la chiquilla. Entonces la pena entraba a una “estimación” según el juez. Si se comprobaba el delito, éste era castigado de manera leve o grave, según las causas, siendo éstas: “Cometer un delito contra una persona sin considerar su edad avanzada o su sexo (una mujer), cometerlo a propósito y por la noche, en despoblado, o en un lugar solitario, emplear la astucia o un disfraz, aprovechar el cargo que tuviera el delincuente para cometer el crimen, hacer uso de armas, ser una persona instruida, tener antecedentes de malas costumbres, ser sacerdote o ministro, tener algún parentesco con el ofendido, utilizar engaños, cometer el delito en la casa del ofendido, el abuso de confianza, obligar a otro a cometer el delito, etcétera” (Código Penal, 1885: 6). Cuestión de imaginarse al cura disfrazado de dragón, robándose en despoblado a la hija del boticario a la mitad de una noche tapatía.

Es curioso ver que conforme pasa el tiempo, el rapto de chamacas en el Código Penal de Jalisco se encripta dentro de los delitos “contra la familia, la moral pública y las buenas costumbres”, donde además se daban específicamente las características que debía tener el raptor: “Comete rapto el que contra la voluntad de una mujer se apodera de ella y se la lleva por medio de la violencia física o moral, del engaño o de la seducción, para satisfacer un deseo torpe o para casarse”. ¡Wow!, definitivamente al bribón no se le daba mucho campo de acción, pues entre sus imbéciles intentonas en satisfacer sus “torpes deseos” le quedaba sólo una salida: casarse, lo que hoy en día las nuevas generaciones lo tomarían como un verdadero suicidio.

Increíble es que hasta 1923 en las leyes jalisquillas se hicieron “ligeros” cambios en lo concerniente a nuestro tema, cuando decidieron que el robo de damiselas fuera un delito privado que sólo afectaba “las buenas costumbres de la sociedad”, sin tomar en cuenta que la familia era la más afectada, ya que se manchaba para siempre el honor de sus mujeres al prescribir en la misma ley con todas sus letras que para que se castigara el delito debía existir una “cúpula carnal”. ¡Uff¡, todos tras la pianola, por favor.

Sería hasta 1933 que en Jalisco cambiaron las penas por rapto de cuatro años y multa de quinientos pesos a dieciocho años y los mismos quinientos pesos, si bien se abrieron nuevos panoramas demenciales, pues entonces había que tomar en cuenta, por ejemplo, situaciones como un hermano raptándose a la hermana e invitando a la fiesta al cura disfrazado de dragón.

En fin, como siempre y sin duda, lo más espeluznante de todo es la visión de cómo, a través del tiempo y de un delito atroz, la mujer va tomando calidad de “propiedad”. Si en los siglos XVII y XVIII el rapto de una mujer era un delitoque se castigaba con la pena de muerte, en el siglo XIX la misma injuria toma, ¡en el código penal!, carácter de “apoderamiento”.

Lo peor de todo es que dentro de las leyes mexicanas, desde 1885 hasta 1933, el robo de muchachas no tuvo mayor cambio, más que en el tema de que tendría que suceder una “cúpula carnal” para que se castigara. Quiero ver al leguleyo ministerial haciendo la prueba para comprobar esto…

En fin, ahora les toca a ellas robarnos.

*Todo el entrecomillado de este texto se encuentra en: http://www.publicaciones.cucsh.udg.mx/pperiod/estsoc/pdf/estsoc_07/estsoc07_103-131.pdf

También puede interesarte: La vida es color.