Pedro odiaba la armonía y la belleza. Visualizarse contemplando en silencio un atardecer le causaba retortijones y el vuelo de una mariposa blanca lo hacía rechinar los dientes. Por eso, cuando su pueblo y los alrededores empezaron a convertirse en sucursales del infierno en cuanto a estética, Pedro vio una luz de esperanza. Si las cosas continuaban así, nadie tendría que ocuparse por tirar la basura en su lugar, ocultar los focos pelones detrás de pantallas, mucho menos por cortar las varillas que sobresalían de las construcciones. Ya nadie molestaría con quitar los deshuesaderos a la entrada del pueblo y, lo mejor, el plástico conquistaría cada espacio vacío. ¡Qué placer le causaba ver a las presas llenarse de llantas, qué emoción que los enredijos de cables de luz impidieran contemplar las montañas! Su felicidad llegó al máximo el día en que descubrió la venta de ropa usada en la plaza principal. De las ramas de los árboles colgaban pantalones, suéteres, camisas… Congruente con su amor por el desorden, Manuel atiborró su azotea de objetos inservibles, seguro de que los vecinos seguirían su ejemplo. Y así fue.

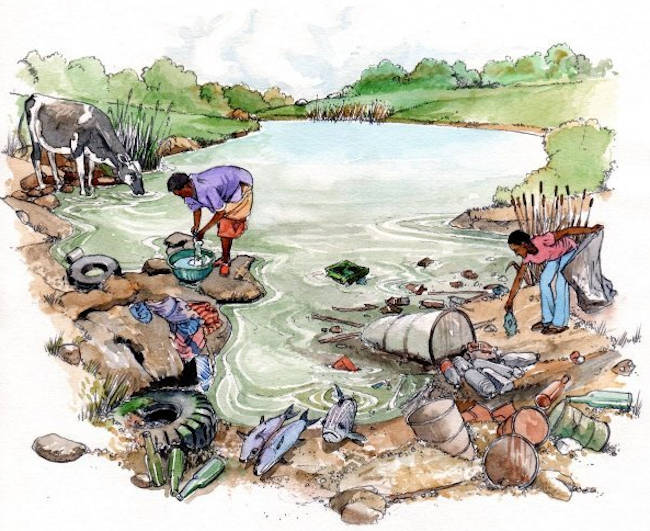

Poco a poco, las calles se llenaron de grafiti y los basureros se convirtieron en depósitos de agua estancada. Los puestos de comida, en un paraíso para las bacterias. Por las tardes, Pedro se sentaba en la azotea, rodeado de basura, para ver al sol ocultarse entre cables y tinacos. Ni rastros de naturaleza, pensaba, feliz. La música de su radio, a todo volumen, se oía hasta las calles más alejadas. Entre menos silencio hubiera, mejor. Nada más útil para sus propósitos que la enajenación. Como el proceso de decadencia fue lento la gente se acostumbró a vivir rodeada de ruido y fealdad.

Unos años después, cuando los pescadores pescaban más botellas de plástico que peces y los niños iban perdiendo audición, llegó un hombre que se había ido del pueblo de muy joven. Se llamaba Manuel y llevaba décadas deseando volver. Recordaba con añoranza el aire limpio, la brisa de la tarde, el agua limpia de las presas, que eran santuarios de miles de aves. Había extrañado tanto el silencio de las noches y el brillo de las estrellas que en la ciudad apenas se vislumbraban… le parecía un lujo recuperar el olor a yerbas, el sonido de las pequeñas olas al reventar en las orillas de las presas. Se bajó del camión a un par de kilómetros y recorrió a pie el resto del camino. No quería perderse nada. El orgullo de pertenecer a ese pueblo privilegiado por la naturaleza le daba ganas de llorar.

Lo primero que vio en la entrada fue el deshuesadero. El resto se le vino encima como un golpe en la cabeza. No, ese no podía ser su pueblo. ¿En dónde estaban los árboles bajo cuya sombra descansaban los viejos? ¿De dónde salía el olor a podredumbre y caño? Y, lo peor, ¿por qué la gente estaba enojada, por qué nadie sonreía? Manuel sintió que se moría. En esto se había convertido el lugar de sus sueños. Basura y desorden adentro, cerros talados afuera. Y el ruido. Ruido por todas partes. Motos con los escapes abiertos, música estridente… era incluso peor que en la ciudad de la que por fin había escapado. Tenía ganas de dar marcha atrás cuando una parvada de pijijes pasó volando sobre él; alcanzó a ver sus picos anaranjados. Le costó averiguar a dónde iban. La gente había olvidado qué eran, como había olvidado los nombres de la flora y fauna que seguía cobijándolos sin que ellos lo supieran.

Poco a poco, Manuel recuperó cada nombre perdido. Con infinita paciencia, a paso de hormiga, logró que, primero los niños, luego los adultos, se interesaran por conocer de qué estaba hecho el paraíso que estaban destruyendo. Lentamente, los guajes, los osotes, los tasis y los cuates recuperaron la dignidad de no ser solamente árboles. Los arlomos, las tijerillas y las tuzas del campo alzaron la cabeza. Ya no eran bichos, gusanos o sabequeserán. Lo más difícil fueron los cerros, pero Manuel asegura que la primera vez que oyeron sus nombres, suspiraron con el alivio de quien recupera el alma. Era el inicio de una relación de respeto.

Las calles renacieron con sus historias individuales y los árboles de la plaza –ceibas, laureles y naranjos– abrieron las ramas a punto de quebrarse por el peso de la ropa que antes colgara de ellas. La gente limpió sus azoteas y, entre todos, hicieron que los cables de luz dejaran de ser un enredijo; se pasaron los deshuesaderos a lugares cerrados; se entubó el drenaje y se pintaron las casas. Cada barrio eligió los árboles que se plantarían y brigadas de gente de todas las edades se dio a la tarea de limpiar las presas. Hoy, son de nuevo santuarios de aves.

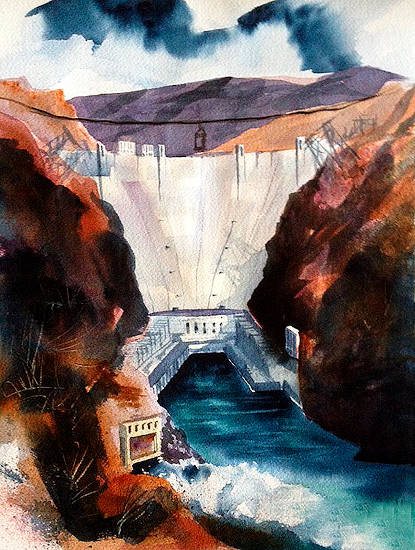

A Manuel le gusta sentarse en la compuerta para ver caer la noche sobre los cerros que cobijan al pueblo que la gente ha vuelto a nombrar con orgullo. Pedro no puede creer su mala suerte. Pero, bueno, siempre habrá otros lugares en donde sembrar el desorden.

También te puede interesar: La inmutabilidad británica en las novelas de J.G. Farrell.