El 5 de febrero de 2020, murió a sus bien sazonados 103 años el vigoroso actor “Kirk Douglas,” pseudónimo artístico del judío neoyorkino de origen ruso “Issur Danielovich Demsky,” llamado cariñosamente con el hipocorístico o diminutivo “Izzy,” también conocido con el heterónimo “El Hijo del Trapero,” título de su autobiografía, y con el sobrenombre de “Espartaco” por su rol cinematográfico más conocido. En la escena climática de esta película sus compañeros gladiadores derrotados en la batalla decisiva se levantan para gritar “yo soy Espartaco”, cuando el general romano Craso pregunta quién es Espartaco para crucificarlo, tormento del que ninguno de estos rebeldes se libra por haberse identificado con ese peligroso y glorioso apelativo. Unos años antes de Espartaco, el homérico Ulises ya había lucido el rostro férreo, la poderosa figura y la audaz vitalidad de Kirk Douglas, quien lo encarnó en 1954 y electrizó mi infancia ávida de héroes y de hazañas. Como revés de aquel héroe de las mil caras pregonado por Joseph Campbell para identificar las múltiples expresiones míticas de un solo arquetipo indomable, en mi añejo y secreto retablo mítico, muchos héroes distintos ostentaron la cara de Kirk Douglas.

He utilizado los apelativos y personificaciones en pantalla y tras ella de este arrojado actor como un ardid para introducir el tema del nombre, factor central de la autoconciencia y la identidad personal. El nombre propio es una etiqueta verbal que identifica y distingue a un individuo entre los demás. Es así que los nombres de pila seguidos de los apellidos y con frecuencia acompañados de títulos profesionales y otros letreros distintivos se utilizan para identificar a un individuo singular. Desde muy temprano, el nombre completo inserta al infante en su árbol genealógico integrándolo en una red de parentesco y en el tejido social. En todas las culturas humanas los nombres y apellidos tienen una importancia decisiva para diferenciar grupos, familias, etnias y clases; juegan para bien o para mal, un papel significativo para marcar estatus, rango y relaciones inmediatas. Esta marca verbal probablemente constituya el ancla más significativa para establecer la identidad de una persona en el tiempo, por lo que es un factor contribuyente o aún sustantivo de la individualidad y la conciencia de sí. En efecto, además de su función primaria de identificación, hay en el nombre propio ingredientes privados y subjetivos, porque la persona siente su nombre como parte de sí, y también factores públicos: el “buen nombre” y el “renombre” son sinónimos de reputación, honra y respeto.

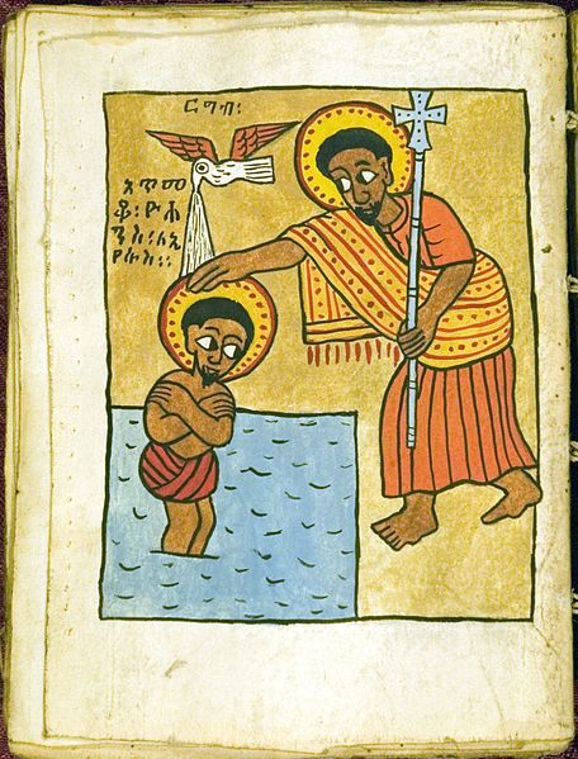

El “nombre de pila” es usualmente elegido por los padres en un ritual de ablución conocido en la tradición cristiana como bautismo (de baptizo, romanización de bapto: sumergir), aunque el significado actual de esta palabra se extiende al hecho mismo de dar un nombre en cualquier rito. Por su parte, los apellidos (del latín apelatio, llamar) pasan de una generación a otra usualmente de manera patronímica. Al difundirse entre hablantes a lo largo del tiempo, los nombres propios se mantienen fusionados a sus referentes, incluso cuando ya han fallecido sus portadores, mientras que en vida suelen sufrir tasaciones y erosiones al convertirse en los obligados, picantes y tóxicos manjares de toda comidilla y de toda calumnia. En consecuencia, el nombre tiene una función multidireccional: por una parte, la sociedad dota al sujeto de personalidad pública y, por otra, el nombre otorga al sujeto las posibilidades para proyectarse fuera de sí mismo, de juzgar y ser juzgado.

Un curioso desfile de anónimos remarca la trascendencia del nombre propio. Como el nombre Juan y el apellido Hernández son los más frecuentes en nuestro país, Juan Hernández sería el nombre actual que por tradición ha sido Juan Pérez: el de un desconocido o de cualquiera. Pero hay otros nombres anónimos, valga la aparente contradicción, porque viajan de incógnito en la jerga castellana. Con sus acompañantes femeninas y sus diminutivos, existen Fulano (del árabe fulän: persona cualquiera), Mengano (del árabe man kan: quien sea), Zutano (del latín citanus: sabido), y aún aparecen por ahí Perengano, Don Nadie, Perico de los Palotes y el engreído Fulano de Tal acompañado de la catrina Zutanita de Cual.

Para explicar la relación que existe entre un nombre propio y su referente, hay dos alternativas. La teoría histórico-causal afirma que el nombre propio carece de significado por sí mismo y sólo designa a un referente único por una cadena de causas que tienen su origen en un acto de bautismo. Por su parte, la teoría descriptiva afirma que el significado de un nombre propio es un retrato instantáneo del individuo a quien se refiere y, por lo tanto, su portador se encuentra definido por las descripciones que los otros asocian con su nombre: el referente de un nombre propio es quien satisface las descripciones asociadas a ese nombre. En efecto, el filósofo del lenguaje John Searle consideró que los nombres propios se comprenden porque especifican características de la persona que permiten distinguirla de las otras. Quien usa un nombre propio con la intención de referir a alguien, debe ser capaz de responder a quién se refiere, sea mediante la presentación de la persona en carne y hueso, la exhibición de su imagen o brindando una descripción específica. Además, de acuerdo con diversos estudios, el simbolismo del nombre y el sonido al enunciarlo son factores que se ligan no sólo a la personalidad, la historia y las obras del nombrado, sino a sus rasgos faciales. Esta liga parece mágica y, al respecto, Lorena Amaro de la Universidad Católica de Chile, dice:

Al fin y al cabo, la metonimia y la magia van de la mano: el nombre es la parte del yo que parece expresar una presencia en el mundo, aunque existan otros que se llamen como nosotros. Y esta atávica conexión se proyecta de algún modo en las costumbres actuales, por ejemplo, dar a los hijos dos o más nombres o castigar los delitos de calumnia e injuria, daños realizados contra el nombre de una persona.

Todo esto justifica que los procesos involucrados en el reconocimiento y recuerdo del nombre propio sea un tema de investigación relevante en la neurociencia. Los resultados subrayan el estatus especial que tienen los nombres propios cuando se comparan con nombres ajenos. Por ejemplo, la corteza frontal medial y la unión temporo-parietal del cerebro se activan específicamente cuando las personas escuchan su propio nombre en comparación con los de otras personas, y las mismas áreas se activan cuando los individuos hacen juicios sobre sí mismos. En particular, la corteza prefrontal medial está crucialmente involucrada en muchos de los procedimientos cognitivos, emocionales y de perspectiva que conforman una identidad y la personalidad.

Hasta hace poco los nombres personales eran considerados rasgo exclusivo de los humanos, por lo que ha sido una sorpresa saber que los delfines emiten sonidos que distinguen a un individuo del resto del grupo, pues cada uno responde a su llamado específico. El que los delfines usen nombres propios es una proeza evolutiva que apunta a una forma por ahora indefinida de autoconciencia y conciencia de los otros en una especie social no humana.

También te puede interesar: Autorreflexión y reajuste del yo en tiempos precarios.