He venido repasando que la investigación cerebral proporciona información relevante para el mejor entendimiento de la conciencia de uno mismo y de los otros. En esta ocasión bordaré sobre este tema a partir de un artículo publicado en 2013 por Joseph Moran, William Kelley y Todd Heatherton sobre los fundamentos cerebrales de la autorreflexión y la reflexión sobre los prójimos cercanos. Estos investigadores argumentan que la investigación actual proporciona conocimientos necesarios para saber cómo el cerebro implementa los procesos psicológicos de la autorreflexión y para elaborar nuevas formas de analizar esta fascinante función.

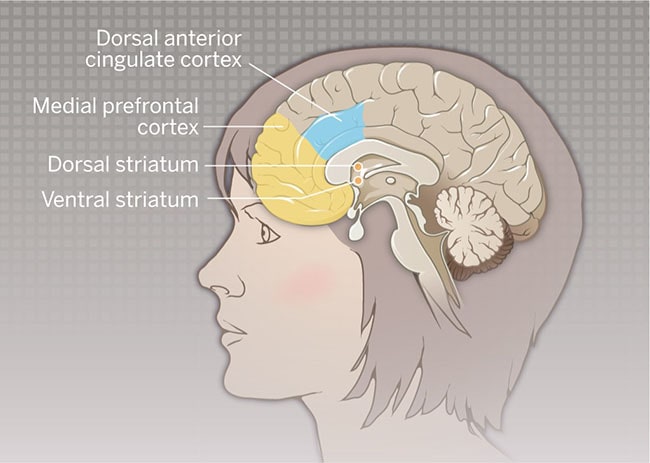

Los autores destacan inicialmente dos hallazgos; el primero se refiere a una red cerebral conocida en inglés como default mode network, que traduzco como red basal, y el segundo a un grupo de estructuras de esa red que se activan cuando las personas se encuentran reflexionando sobre sí mismas y sus características de personalidad, pero no cuando piensan de manera general e inespecífica sobre el yo o la autoestima. Las áreas del cerebro que se activan sólo durante la autorreflexión son la corteza prefrontal medial y la corteza parietal medial, dos zonas que se encuentran frente a frente en la cara interna de los dos hemisferios cerebrales y se conocen en conjunto como estructuras corticales mediales.

He relatado anteriormente que la red basal del cerebro se descubrió cuando los voluntarios sometidos a estudios de imágenes cerebrales obtenidas por resonancia magnética o tomografía de positrones se encontraban sin realizar ninguna tarea, relajados y con los ojos cerrados. Es decir, la red basal se activa cuando el sujeto se desengancha del mundo externo y se encuentra ensimismado en sus pensamientos, que muchas veces versan sobre sí mismo o sus allegados. Varios meta-análisis que tomaron en cuenta muchos experimentos similares y comparables han confirmado que las zonas de la red basal se enlazan cuando el sujeto pone atención al propio flujo de conciencia.

La anatomía de estas zonas es muy interesante. La corteza prefrontal medial es la región más grande de la corteza prefrontal humana y está más profusamente conectada con otras zonas que la equivalente en los primates superiores. Tiene además la mayor densidad de espinas dendríticas, los puntos de contacto sináptico ubicadas en las ramas de las neuronas que reciben la información de otras neuronas. Esta profusa conectividad indica que la región y sus concurrentes procesan una compleja información asociativa. En conjunto estas regiones forman parte del “cerebro social,” una red de módulos involucrados en la representación de las personas que forman parte del entorno y sus relaciones con el sujeto. Se supone que estas zonas constituyen el fundamento de una representación social que sería decisiva en la selección de los humanos modernos. Este sustrato común entre los fundamentos anatómicos y fisiológicos de la autorreflexión y la reflexión social viene a empatar con la interdependencia entre la identidad personal y la identidad de los otros, o en términos de Lévinas o Ricoeur entre la ipsiedad (la noción de ser uno mismo en el tiempo) y la otredad o alteridad (la noción del otro).

Por su parte, la corteza posterior del cíngulo, que también forma parte de la red basal, está muy interconectada con la corteza prefrontal medial, dentro de cada uno de los dos hemisferios cerebrales y también entre ellos. Esta zona también es mucho mayor en los humanos en relación a otras especies de primates y se supone que esta ventaja permite integrar la información exterior e interior que constituye una parte de la actividad mental del ser humano. Es así que las neuronas de la corteza del cíngulo posterior reciben una extensa información de las zonas visuales, participan en el procesamiento de memorias autobiográficas, en la formulación de planes a futuro y la navegación en el medio, cuatro tareas propias de la autoconciencia, pero de diferentes contenidos y objetivos.

Las características anatómicas y fisiológicas de estas dos zonas parecen idóneas para realizar actos de introspección, en especial cuando el sujeto se desentiende de la información proveniente del medio ambiente. Los autores justifican esta propuesta con varios resultados de imágenes cerebrales en el sentido que las estructuras mencionadas entran en actividad precisamente cuando el sujeto reflexiona sobre sí mismo. Argumentan además que el conjunto de estas zonas reúne condiciones para retener y actualizar información sobre uno mismo de manera flexible y confiable, así como determinar lo que es propio y ajeno.

Un tema difícil que evocan estas investigaciones es si el Self, en tanto representación central y estable de uno mismo, requiere un mecanismo neurológico especial dada su propiedad especular o recursiva. Si esta propiedad es realmente especular, debería tener un fundamento nervioso extraordinario o al menos muy peculiar por medio del cual la representación pueda ser a su vez representada. La alternativa a este mecanismo sería una función neural potente pero ordinaria en el sentido de que las estructuras funcionen dentro de los parámetros usuales para llegar a ser recursivas, como lo es cualquier mecanismo nervioso de retroalimentación. A favor de la primera posibilidad se ha propuesto que la corteza medial prefrontal constituye un nodo (hub en inglés) que congrega información altamente procesada en otras áreas cerebrales.

Diríase que funciona como un panóptico, un punto desde el cual pueden monitorearse un conjunto de módulos o de procesos separados. A favor de la segunda opción se afirma que estas zonas cruciales de la corteza cerebral pueden actuar en conjunto de manera metacognitiva para guiar y decidir ciertos procesos de pensamiento de acuerdo con un conjunto de reglas, como lo postula Joëlle Proust y he analizado antes en la sección sobre metacognición. Moran, Kelley y Heatherton favorecen esta misma posibilidad consistente en una operación neuropsicológica recurrente muy avanzada. De esta forma, las estructuras corticales mediales pueden representar información social sea en forma general, pero también de manera selectiva cuando procesan datos, hechos o asuntos referentes al propio yo.

Es muy revelador anotar que la reflexión sobre familiares cercanos activa la corteza prefrontal medial igual que cuando el sujeto reflexiona sobre sí mismo. La variable más importante para activar esta área y a la red neural que la tiene como núcleo, es la cercanía afectiva, el grado de cariño que siente el sujeto por estos individuos. Por lo demás, las investigaciones sobre la autoreflexión han mostrado que la zona ventral de la corteza prefrontal medial se activa en individuos de diferentes culturas cuando el sujeto reflexiona sobre sí mismo y sobre familiares próximos, y esto no sucede en igual magnitud en las culturas occidentales, donde el individuo tiene un sitio más independiente. En suma, los autores defienden que las cortezas mediales constituyen la región más central y decisiva del cerebro para la autorreflexión y la reflexión sobre las personas queridas, porque su anatomía, función y conectividad se asocia a un procesamiento de información social. Como podemos constatar, la representación de uno mismo se liga con la de los demás tanto desde el punto de vista neuroanatómico como cognitivo.

También te puede interesar: Yo-Tú: el Sí mismo, el Otro y la intersubjetividad.