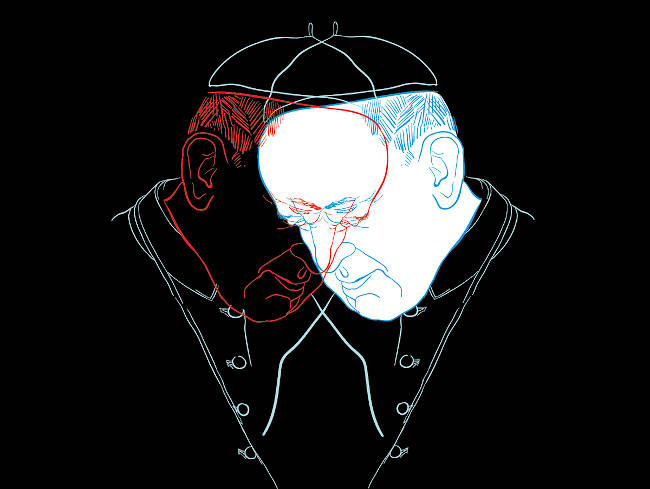

Una nueva era en la Iglesia Católica es anunciada por el Papa Francisco, Jorge Mario Bergoglio. ¿Qué podemos esperar de esta nueva era? Seguramente un liderazgo impregnado de los valores propios de los jesuitas: verdad y libertad, emblemáticamente; mismos que impactan colateralmente en otras vertientes como la tolerancia, la austeridad; y la transparencia.

Un comportamiento institucional guiado por estos valores sin duda es un golpe de timón fundamental, necesario, urgente, inédito en la dirección de la fe de los 989 millones de personas que se reconocen así mismos como católicos.

Los gestos simbólicos del Papa Francisco han sido diversos, desde optar por no habitar en el Palacio Papal hasta realizar el lavatorio de pies de 12 presos y un bebé, en lugar de a cardenales, como parte del ritual del Jueves Santo previo a la Pascua.

Más allá de los símbolos, hay documentos que delinean las prioridades del papado de Bergoglio, destacadamente sus encíclicas: Lumen Fidei (29 de junio de 2013), sobre la fe; Laudato si’ (24 de mayo de 2015), sobre el cuidado de la casa común; y Fratelli tutti (3 de octubre de 2020), sobre la fraternidad y la amistad social.

Un cambio de política fundamental es la decisión de abrir los archivos de El Vaticano al escrutinio público. Unos archivos cuyo contenido se encuentra cargado de mitos que, sin embargo, pueden arrojar luz sobre periodos controvertidos de la Historia.

Uno de los periodos más opacos de la historia de El Vaticano es sin duda, el papado de Pío XII (1938-1958). La apertura de esta sección del archivo secreto fue anunciada un año antes y fueron efectivamente abiertos al público a partir del 2 de marzo de 2020; sin embargo, el acceso fue nuevamente suspendido una semana después, como consecuencia de la pandemia de COVID-19.

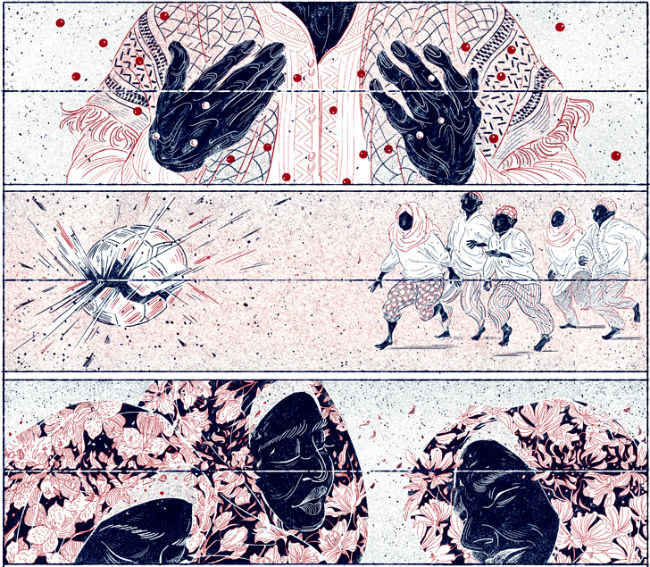

Se acusa a Pío XII por guardar silencio o tener complicidad ante el holocausto judío a manos de la Alemania nazi. Por su silencio, algunos le llaman “El Papa de Hitler”; otros lo consideran un Santo, por salvar en secreto a miles de judíos.

Pero más allá de la especulación, el historiador alemán Hubert Wolf, quien tuvo efectivo acceso a los miles de expedientes del papado de Pío XII sostiene que “Hay muchas interrogantes, como: ¿Qué sabía el Papa sobre la matanza de judíos? ¿Cuándo se enteró? ¿Quién le informó? ¿Creyó lo que le dijeron?

Después de una semana de investigación documental, se puede afirmar que el Papa Pío XII tuvo conocimiento de lo que hacían los alemanes nazis con los judíos desde principios de la guerra. Personas comunes, políticos de otras naciones, sacerdotes, rabinos, arzobispos, católicos y ortodoxos, le informaban y pedían su intervención.

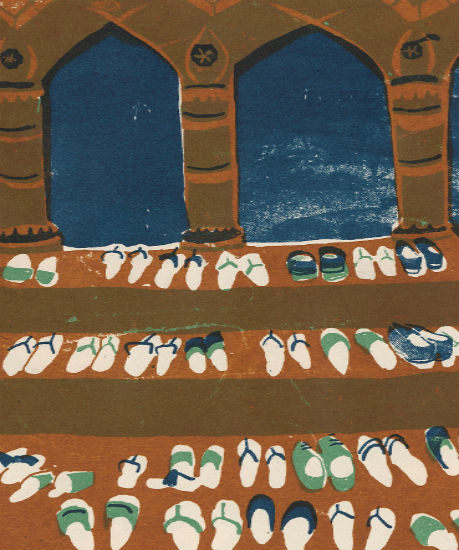

La decisión del Papa Pío XII fue mantener públicamente la neutralidad de la Santa Sede. Sin embargo, implementó una respuesta heterogénea que iba desde protestas públicas y discretas gestiones diplomáticas a nivel local hasta el refugio de judíos en iglesias, conventos, monasterios y edificios papales. Sólo como referencia, de los 10 mil judíos residentes en Roma en octubre de 1943; se sabe por fuentes judías que 4,714 perseguidos fueron refugiados en edificios de la Iglesia Católica.

El elemento ausente es la negativa de Pío XII a asumir una posición pública en contra del genocidio judío, como se lo solicitaban innumerables voces. Incluido el Embajador de Estados Unidos ante El Vaticano.

EN PERSPECTIVA, la semana de investigación documental del historiador alemán Hubert Wolf, es suficiente para esclarecer que la postura de Pío XII durante la Segunda Guerra Mundial fue formalmente de neutralidad frente a los estados en conflicto; y respecto al holocausto judío de público, silencio. Sin embargo, a la postura oficial vino aparejada una estrategia heterogénea de apoyo a los judíos.

Estimado lector, es esto lo que sabemos hasta ahora. ¿Usted qué opina?

También te puede interesar: Balance de México 2020-2021.