Acabamos de observar que algunas identidades usuales, como la raza, no permiten una tipología biológica porque la genética de poblaciones ha demostrado que ningún grupo humano presenta un conjunto estable de caracteres hereditarios. Por esta razón, entre otras, la antropología prefiere hablar de etnias, pueblos, naciones o culturas. En la antropología clásica la palabra “etnia” vino a remplazar a “tribu”, un vocablo cargado de tintes peyorativos, y el estudio sistemático y comparativo de las etnias llegó a constituir la ciencia de la etnología, la cual, junto a la arqueología, la antropología física y la lingüística, constituye una de las cuatro grandes ramas de la antropología. En tanto categoría antropológica, una etnia se delimita por una lengua, una cultura, una tradición y una situación geográfica particulares. Las etnias se pueden diferenciar con facilidad aparente en los pueblos que han perdurado a través de centurias o milenios por medio de eficientes tradiciones orales. Muchas veces es posible documentar el desarrollo histórico de un pueblo o de una cultura como un factor definitivo de su condición colectiva.

Si bien la palabra etnia tiene mayor coherencia que la de raza, su definición tampoco está exenta de problemas. Por ejemplo, no existe una “esencia étnica” en el sentido de un conjunto de características físicas, mentales o culturales diferenciales, fijas y específicas de un pueblo o de una cultura. Sin embargo se habla del “alma de un pueblo”, idea de indudable encanto, subrayado y reforzado por varias corrientes ideológicas y artísticas admirables, desde el romanticismo hasta la música nacionalista derivada de cantos o danzas populares y por el patrimonio cultural de obras propias del genio creador de una cultura.

Además del concepto de etnia, propio de la etnología y las disciplinas humanas, las ideas afines de “pueblo” o “nación” están arraigadas en el habla cotidiana y son conceptualmente claras porque las personas sienten que pertenecen a un pueblo o nación en términos de lengua, historia, costumbre, paisaje o localidad. Cuando un individuo se identifica a sí mismo con un gentilicio, por ejemplo “soy huasteco”, “soy andaluz” o “soy irlandés”, asume e incorpora como parte de sí mismo aquellos rasgos que caracterizan a su grupo étnico y cultural. En este sentido la identidad comunitaria parece invocar una condición particular que desemboca en el concepto de nación en dos acepciones sucesivas: el conjunto de personas de un mismo origen que hablan un mismo idioma y tienen una tradición común, y el conjunto de habitantes de un país.

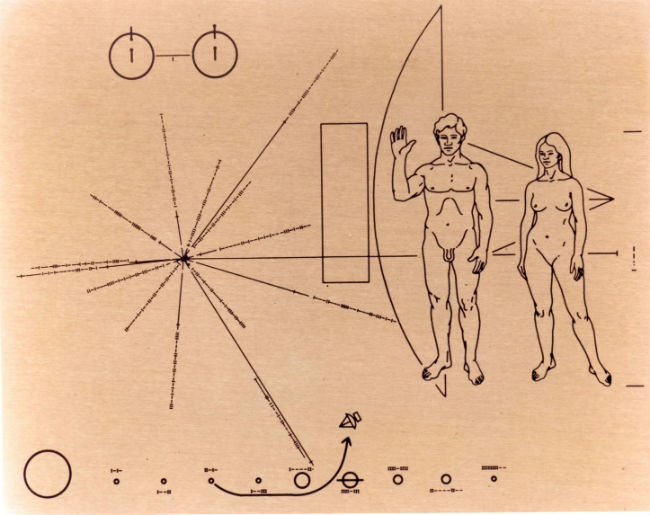

Por estas razones, la identidad cultural constituye un rasgo de mucho peso para que una persona se ubique o se identifique como perteneciente a cierto pueblo o nación. Esta identidad abarca categorías cada vez más amplias pero menos definidas porque tiene un gradiente que va desde el centro simbólico del yo situado en el mundo y se diluye hacia fuera; por ejemplo, una misma persona puede afirmar sucesivamente: soy tuxpeña – soy huasteca – soy veracruzana – soy mexicana – soy americana – soy terrícola. Aunque las últimas identidades son inusuales, son más incluyentes y vale la pena revisar la ficha enviada al espacio exterior por la NASA en 1972 como símbolo de identidad humana.

Los conceptos de etnia, pueblo o nación implican necesariamente a la cultura cuyo estudio sistemático y comparativo es precisamente el objetivo de la etnología. Ahora bien, es difícil establecer y diferenciar con exactitud las características que definen a una cultura, como son la lengua, las creencias y costumbres, el folklore, las faenas, construcciones, obras e instituciones, pues, como lo sugiere la etimología misma de cultura, sus elementos están sujetos a cultivo y cuidado para mantenerse y ser viables. En efecto: toda cultura es cambiante y más que delimitarla como el conjunto ostensible de sus constituyentes en un momento dado, es necesario ubicarla como un proceso emergente de evolución comunal en el tiempo y la geografía. En este sentido se deben tomar en cuenta las constantes aculturaciones, enculturaciones, exilios y transplantes de pueblos y naciones; es decir, la imposición por conquista o dominio, la reubicación y la adopción de rasgos de otras culturas. Esta última tendencia es un proceso generalizado hacia una globalización planetaria, lo cual entraña ciertas ventajas, como la posibilidad de adentrarse y aprender de otras culturas, pero conlleva pérdidas enormes e irreversibles, como la desaparición de lenguas y etnias ancestrales.

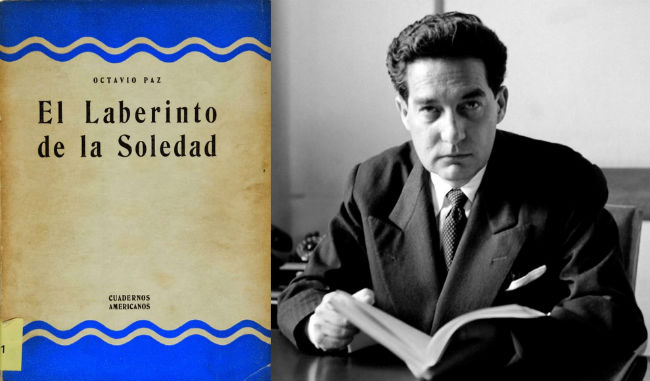

Por otra parte, en las sociedades modernas las etnias se disuelven a través del mestizaje y la aculturación. En algunos países, como sucede en México, la mayoría de los habitantes se identifican a sí mismos como “mestizos,” asumiendo una mezcla de indígena y español, una identidad histórica problemática que ha sido analizada con perspicacia en El laberinto de la soledad (1950) de Octavio Paz o en La jaula de la melancolía, identidad y metamorfosis del mexicano (1987) de Roger Bartra. Ha surgido así la entelequia de “el mexicano”, un ser de apariencia brava y festiva pero de fondo herido y nostálgico en espera de una incierta transformación.

En cuanto al lenguaje como posible epicentro de toda cultura, se debe decir que una cultura no equivale precisamente a una lengua materna, pues las hay que son habladas por culturas relativamente distintas, como el español, y porque una misma cultura, como la europea, puede albergar más de una lengua o a variantes claramente reconocibles de ella. Entre los hispanohablantes es fácil reconocer, entre muchas variedades culturales e identitarias, la pronunciación, la jerga o la música propias de comunidades andaluzas, caribeñas o rioplatenses. En efecto: los patrimonios del flamenco, la rumba o el tango expresan magníficamente su ser colectivo, cambiante y ahora interactivo.

Más que una esencia permanente, una etnia o un pueblo presenta un conjunto de características culturales, históricas, institucionales, económicas y lingüísticas que lo diferencian de otros. La suma combinada y emergente de esos rasgos y cualidades es lo suficientemente clara para permitir una identidad fuerte para la mayoría de las personas, la cual provee al individuo de autoestima y bienestar. La identidad y la diversidad se hacen muy patentes en la experiencia humana, pues experimentamos un shock cultural cuando nos sentimos ajenos y desubicados en el seno una sociedad extraña, la cual, a su vez, reconoce a los forasteros, los recela como inmigrantes o los acoge o rechaza como refugiados.

Todo esto lleva a destacar el factor subjetivo propio de la autoconciencia: el hecho que la persona se sienta y se reconozca como miembro de una cultura y se identifique con su pueblo, su etnia o su nación. Este “sentimiento de pertenencia” implica al menos seis factores psicológicos en superposición y amalgama identitarias: (1) el comportamental: la adopción de tradiciones, normas y variante lingüística; (2) el perceptual: la familiaridad con rasgos y costumbres de la cultura propia y la extrañeza con la ajena; (3) el hogareño: el arraigo y refugio en la comunidad, el terruño, el barrio, el paisaje; (4) el afectivo: los sentimientos sociales como el orgullo y el arraigo; (5) el cognoscitivo: la adopción de creencias, saberes y valores; (6) el simbólico: la reverencia e identificación con íconos, insignias, héroes, sitios señalados o patrimonios.

También te puede interesar: Identidad racial: el color de la piel y el sueño de King.