En esta ocasión ocuparé este espacio para comentar el libro más reciente de don Gonzalo Celorio, director de la Academia Mexicana de la Lengua. Se trata de una obra dedicada a reseñar la vida de dos de sus hermanos. Forma parte de la saga familiar: El metal y la escoria, Tres lindas cubanas y ahora Los apóstatas.

Es un placer leer a don Gonzalo, su prosa fluida, interesante e ingeniosa, lo conduce a uno por un torrente de emociones y, en mi caso, de recuerdos.

Lo que más me agradó del libro fue la narración de cómo se vivía en la Ciudad de México cuando Gonzalo Celorio era niño, pues yo también pertenecí a esa generación. En ambas familias había una gran apreciación por la cultura, muy en particular el arte colonial. Miguel Celorio, hermano mayor del autor de Los Apóstatas, entre otras muchas obras, estuvo a cargo de la construcción del Museo del Hombre de Tepexpan y del Museo Nacional del Virreinato. En el primero alberga la osamenta de una mujer, pues como ha quedado comprobado, no fue un hombre sino una mujer la que se encontró en ese lugar.

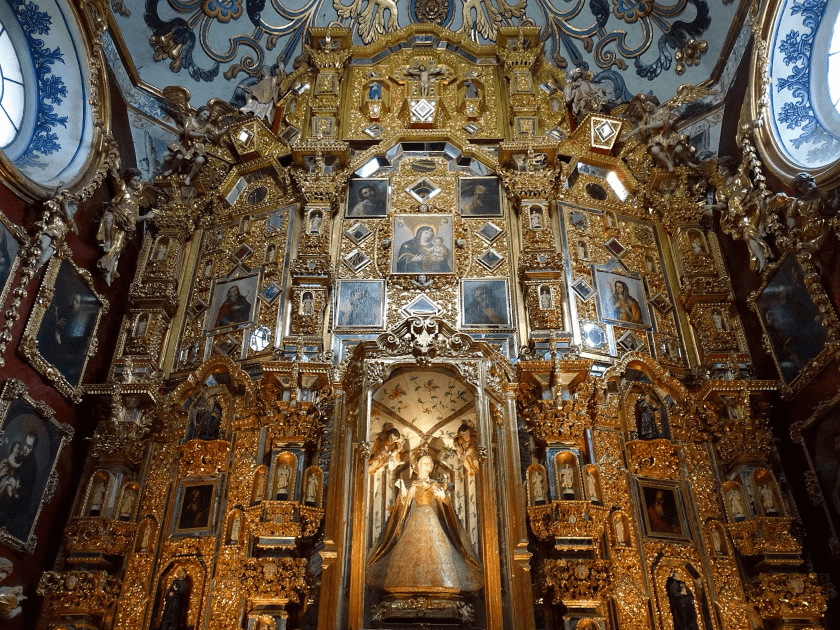

Don Gonzalo de niño durmió muchas noches con esa osamenta, lo cual no deja de ser extraordinario. Ya de joven, y como “el maestro Celorio”, ayudó a colocar objetos dentro de las vitrinas del Museo dedicado al arte colonial en Tepotzotlán y estuvo a cargo del registro de las fotografías de la restauración del altar de la capilla. Mi padre llevaba a sus hijos a los “Paseos Coloniales” dominicales. Recuerdo con emoción la visita a ambos museos y a otros sitios donde también trabajó el hermano del autor, como el convento de Huejotzingo en Puebla. La narrativa impecable de la pluma de Gonzalo me ha hecho revivir los recuerdos de la riqueza artística mexicana.

Los apóstatas es un libro difícil, ya que como señala el título, trata sobre personas que han renunciado voluntariamente a la religión. Relata el dolor que sufrió su familia por adultos que abusan sexualmente de niños y las marcas que dejan de por vida. Don Gonzalo tuvo que armarse de valor para narrar lo tremenda que resultan esas experiencias. Sin embargo, gracias a su pluma inteligente, se logra seguir y revivir recuerdos similares con interés y consuelo, pues alivia reflexionar ante las vivencias dolorosas y admirar a quienes tienen el valor de narrarlas de manera magistral.

Las injusticias y los abusos a menores están a la vista de todos, si no hay leyes que las eviten y personas que tengan la fortaleza de denunciarlas, seguiremos viviendo en un mundo colmado de dolor evitable.

También te puede interesar: Travesía de la galaxia de Sagitario en torno la Vía Láctea.