“La única verdad es la realidad”.

Juan Domingo Perón.

Eran las 11:50 de la noche del día 19 de diciembre de 1989. Ya estaba dormido cuando sonó el teléfono, era la señora Araceli. Sus primeras palabras no las entendí y tuve que volver a preguntarle qué me decía. Aparentó más calma, pero aún así le seguía escuchando muy angustiada, como si quisiera decir muchas cosas al mismo tiempo; las palabras se tropezaban unas con otras. Me imaginé una montaña de palabras que se vertían en forma de avalancha que me caían encima. También me angustié.

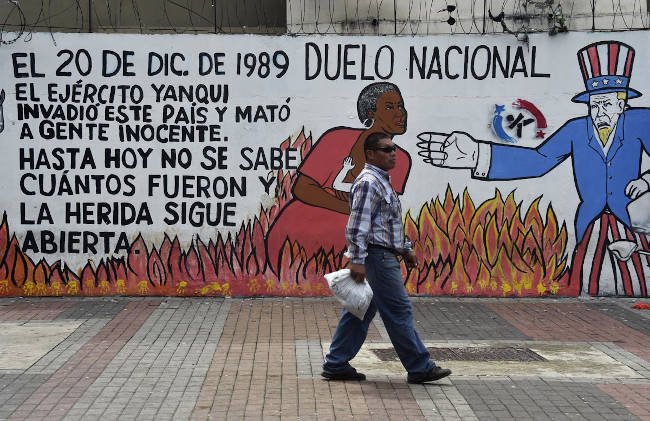

De su casa (en el área de Panamá Viejo) a mi casa me tomaba unos 30 minutos para llegar y ver qué le sucedía. Era más rápido calmarla y escucharla. Para cuando le entendí se escuchaba un sonido estremecedor no experimentado por nosotros. ¡Son los gringos, los gringos, están invadiendo Panamá! Gritó la mujer. En efecto era la invasión del ejército norteamericano en marcha, a la que le nombraron “Panama, Just Cause”, la Causa Justa por Panamá.

Surgió entonces una pena profunda que se mezclaba con miedo. Fue un sentimiento aterrador que generaba una conmoción dual que hacía pensar que se acababa la patria; al mismo tiempo que surgía la impotencia y el deseo de querer defender aquel sentido de pertenencia, que durante las décadas de los 70 y 80 nos habían inculcado en la escuela. ¡Qué sensación más extraña, inexplicable! Miedo y dolor, dolor y miedo.

Era luna nueva, aún así se divisaban entre las nubes unas siluetas como de aves gigantescas que sobrevolaban el territorio panameño. El 20 de diciembre de 1989, los panameños vivían el ataque más cruel que los Estados Unidos habían generado entre otros momentos nefastos que ya se habían vivido a través de la historia –como la matanza del 9 de enero de 1964 (que en este 2020 se cumplieron 56 años de luto), cuando fueron asesinadas 22 personas y hubo más de 500 heridos–. En esta ocasión (1989), toda la ciudad y otras partes del país vivimos literalmente las imágenes de la Europa de inicios de los años 40 con la Segunda Guerra mundial.

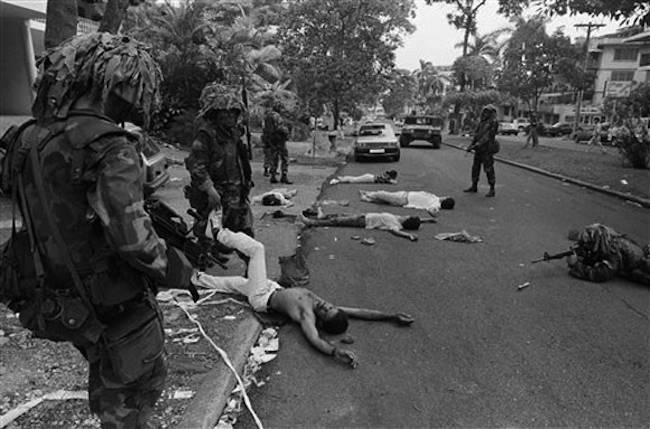

¡Qué dolor, qué tristeza! Por doquier había muertos, heridos, lágrimas. El país más poderoso con un ejército cuya capacidad objetiva de ganar era indiscutible, atacaba inmisericorde y ventajosamente a uno de los países más pequeños del planeta, con poco más de dos millones y medio de habitantes en ese entonces.

Estados Unidos mantenía su ambicioso plan de ser dueño del globo terráqueo. En el medio oriente (Irak, Irán, Arabia, Kuwait, Afganistán) donde están grandes reservas petroleras, para Estados Unidos es toral mantener el control de la zona para poder tener más dominio sobre el mundo. Por lo mismo hicieron todo lo bélicamente posible para tomarse esa región. Saddam Hussein había dicho que si la nación norteamericana invadía a Irak, daría “La madre de todas las batallas”.

El ejército gringo requería ajustar las armas antes de ir al Golfo Pérsico, así pusieron en práctica su nuevo armamento en Panamá, para evitar errores después. Serían dos pájaros caídos con el mismo tiro. Quitaban del medio a Manuel Antonio Noriega que encabeza oportunistamente la lucha nacionalista por la reivindicación del Canal y con ello la soberanía nacional lograda tras la firma del Tratado Torrijos-Carter, pues los norteamericanos no querían salir de la quinta frontera sembrada en las entrañas de Panamá. Y el otro asunto era tomarse el Medio Oriente.

El Tío Sam, tenía que lograr su objetivo estratégico, por ello en Panamá hubo miles de muertos, pues hubo también muchos errores porque no habían ajustado el rayo láser de su destructor estrella aéreo apodado Nighthawk; un avión que, por sus características tecnológicas de alta sofisticación, se hacía invisible a los radares.

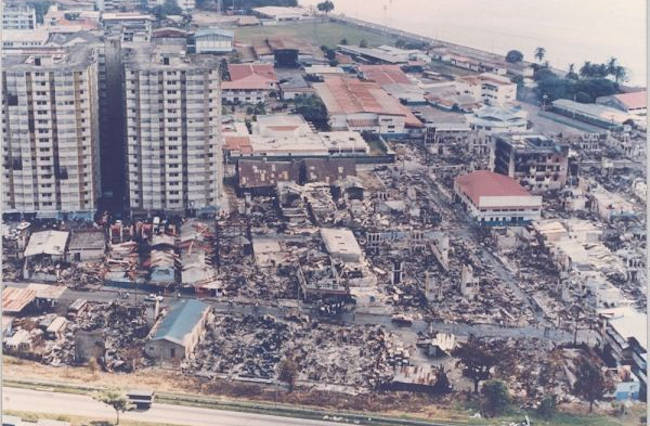

Fueron muy pocos días de guerra. Llegaron con nuevos tanques, vehículos Hummer, los Cazas Furtivos F-117 (con láser); con capacidad de volar sin ser escuchados ni detectados por radar, usaron también los Seath Bomber y bombarderos B-52 y C-130. Cuando invadieron casi acabaron la ciudad con su equipo láser y sus bombas.

Volaron helicópteros Apaches, los Cobra y más de 25 mil soldados con todo su innovador atuendo que consistía en visores nocturnos y chalecos antibalas nunca antes utilizados. Era el Comando Sur en todo su apogeo militar contra un minúsculo país latinoamericano con apenas diez mil efectivos militares en todo el país; sin fuerza aérea, sin marina. Preparados sí con entrenamiento físico, táctico y estratégico, pero sin ninguna experiencia de guerra real.

De acuerdo a informaciones, en la ciudad de Panamá hubo fuertes explosiones que fueron atribuidas a más de 415 bombas durante toda la madrugada del 20, toda la mañana y parte de la tarde. Fueron horas de bombardeo y disparos contra la población civil. El propósito era reducir al pequeño ejército panameño, a la vez que amedrentaban a los ciudadanos para que no salieran a defender su territorio e integridad nacional.

Llegaron a mi mente las imágenes de la II Guerra Mundial. Pero no era imaginación, ni ficción. Era el mismo ejército que encabezara David Eisenhower, en la invasión a Normandía en 1944, para la liberación alemana del fascista Adolfo Hitler.

Antes de la invasión, Panamá vivía su propia realidad con la que tampoco yo estaba de acuerdo porque había excesos de poder desde todos los ángulos. La corrupción entre gobernantes y empresarios era cotidiana. Se había extendido el trasiego ilícito de drogas y armas, los problemas estructurales y la pérdida de valores eran la inclinación. Aún así, estoy convencido que la solución no era la invasión. El objetivo fue desarticular el sistema nacionalista que se pretendía instaurar en Panamá. La ganancia colateral fue probar sus armas e intimidar a los adversarios como una gran exhibición cobarde del “Gran Hermano”.

Se le atribuyeron todos los males al depuesto general Manuel Antonio Noriega, quien también era en ese momento Jefe de Gobierno del Estado con plenos poderes. Tal título fue una estrategia de sus adeptos, para que –de ser necesario– tuviera capacidad de convocatoria para el apoyo internacional. Pero tal nombramiento no le importó a George Bush padre, presidente de los Estados Unidos, quien estaba convencido de que si requerían voltear al país al revés lo haría. ¡Y lo hicieron!

El día 20 de diciembre de 1989, miles de personas, como mi padre y yo, salimos a las calles. Eran las 10:30 de la mañana, nadie había dormido por el miedo y por esa experiencia extraña en que veíamos que el país se acababa poco a poco, no únicamente por los edificios, calles y casas arrasadas; eran todos los muertos abandonados en las calles, el saqueo.

El 19 de diciembre del año de la pandemia (este 2020) se suman treinta y un años de esa brutalidad despiadada. Más de cuatro mil muertos en tres días; muchos de ellos fueron sepultados en fosas comunes encontradas después.

¡Cuánto sufrimiento ha tenido el país canalero! Y todo porque sin ser un país acaudalado con recursos naturales, el universo le regaló su posición táctica y estratégica para abrigar el Canal de Panamá.

Que si los panameños tienen que agradecerle a los norteamericanos esa maravilla ingenieril que le ha permitido su desarrollo de hoy; entonces ellos tienen que agradecer de por vida a los panameños su desarrollo y hegemonía porque ha sido a través de las aguas panameñas, primero por el río Chagres (que alimenta el Canal) para pasar el oro de California hacia Washington D.C., es decir del océano Atlántico al Pacífico y viceversa, luego que James Marshall encontró las pepitas de oro a las orillas del río americano en California (el 24 de enero de 1848).

Después de ello se difuminó la gran noticia y empezó el desenfreno por la ambición materialista. El espacio por el que muchos pasaron fue por el río Chagres, que luego se convirtió en la afluente más importante que abastece el Canal, por el que han pasado miles y miles de barcos durante más de cien años.

De esa forma, por ser Panamá la parte más angosta del continente, el desarrollo de los Estados Unidos de América, fue mucho más rápido, eficiente y eficaz su progreso, teniendo con ello un gran privilegio gracias a Panamá. De lo contrario, y con seguridad, hoy otro fuera su destino.

En Panamá la gente es noble. No, no hay rabia, no hay rencor ni venganza, nadie habla de ser revanchista. Y la verdad tampoco hay ni las ganas ni los recursos mínimos para siquiera pensar en una embestida. En ese entonces, cuando la invasión de 1989, muchos creímos que tendrían que acabar a cada panameño porque el sentimiento de patria de los panameños montados sobre las alas del águila arpía, que los representa en su escudo nacional, era más grande que la soberbia del águila imperial norteamericana.

Cuando muchos estaban dispuestos a lo que fuera hasta las últimas consecuencias, los gringos lograron su objetivo táctico, la entrega y rendición total de Manuel Antonio Noriega. Ese día se bajaron las calenturas nacionalistas y se lo llevaron.

Estoy seguro de que –a estas alturas y 31 años después–, mucha gente se estará preguntando si habrá valido la pena el sacrificio de los miles de muertos inocentes, y en todo caso ¿cómo justificar la invasión a Panamá? Ojalá que este ejemplo le sirva al mundo para no permitirse el lujo de no hacer nada y esperar que en nuestros países gobiernen políticos que sólo viven para acrecentar sus arcas, su poder y su ambición. Por otro lado, ya no hay odio, pero sigue habiendo mucho dolor.

También te puede interesar: Más sabe el diablo por viejo que por diablo.