Recuerdo, de los primeros días de julio del anterior año electoral, la dicha reflejada en gesto: “un gobierno –de izquierda– más, en la CDMX”… las ensoñaciones e ilusiones más nobles de los capitalinos, mermadas calendáricamente por las desilusiones inflingidas por los gobiernos precedidos, por enésima ocasión se sitúan y buscan, en el tlatoani capitalino, las respuestas y los caminos a seguir para transitar hacia nuevos modelos de crecimiento, de mejoramiento, de desarrollo y de evolución de nuestro más preciado multiverso chilango. En esta anhelada pero exigua búsqueda, siempre es de gran ayuda la existencia formal de un tlatoani-proyecto de ciudad que sea claro y contundente y, obviamente también, que éste se base en un diagnóstico idem, y que, a pesar de la multidimensionalidad del fenómeno urbano citadino, logre comprender y aprehender abiertamente sus límites propios, sus particularidades y singularidades que, llamativamente y en más de las veces, esconden las claves instrumentales y facultativas para avanzar hacia un modelo más equitativo y sustentable… vamos, ¡el quid del asunto!

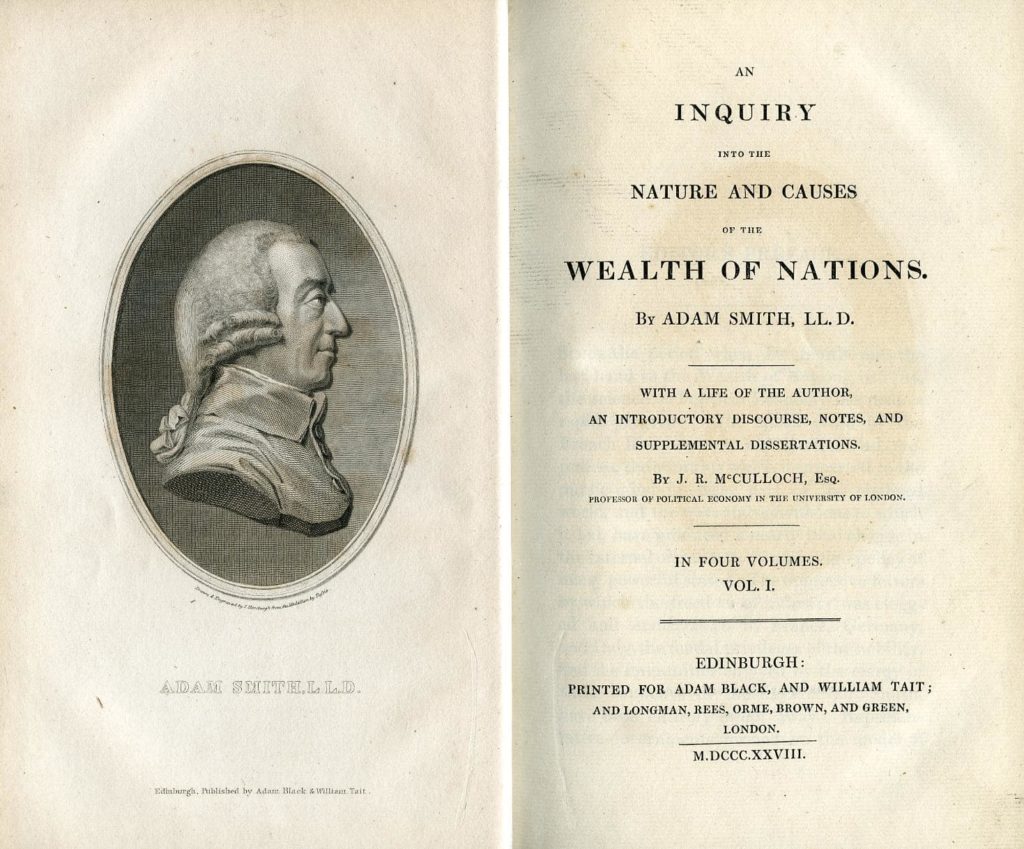

También recuerdo, pero sin mediar existencia corpórea, que hace ya prácticamente 250 años, Adam Smith, mejor conocido en el ámbito económico como el padre de la economía de la era moderna –germen sobreviviente del oscurantismo medieval, periodo en el que se confundía la dimensión física de la propiedad privada al aceptar que trascendía lo terrenal y se extendía sin límite hacia arriba y hacia abajo–, con base en un estudio diagnóstico y analítico de las relaciones económicas de su época publicó, en 1776, Una investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones. También se le conoció con el título de La riqueza de las naciones, con el que logra impostar en el entorno intelectual, académico y social de su época; al igual que hasta nuestros días –a manera de espíritu dogmático transhistórico– el liberalismo económico, progenitor primigenio del actual modelo capitalista, fundado –y fundido, en altísimo valor, ¡como sucede con el wolframio!– con el individualismo optimista.

Desde luego, obviamente cargado de harto pensamiento ético de la más sublime aspiración humanista que, en jornada de fantástica ensoñación smithsiana, idealiza a su semejante señalando que la búsqueda y persecución de su interés individual propio. Es decir, el conjunto multidimensional de decisiones y acciones económicas que emprende el de a pie en lo particular y/o privado –o, parafraseando a la redacción de El Semanario Sin Límites: el juego espontáneo del egoísmo humano –redundaría, aquí Smith diría ¡necesariamente!– en la prosecución del interés común, en la cristalización del interés económico y material de todos, del interés comunitario y sus valores derivados.

Veamos, lo inferido, en La riqueza de las naciones es que la riqueza nacional descansa y gravita en la prístina empatía social y comunitaria, fruto “natural” del designio humano original… esto a mí no me suena nada… si acaso, en un mundo habitado y vivido desde el ascetismo más obstinado, el modelo individualista-optimista resultaría, por decir lo menos, natural y hasta deseable; no así, por desgracia o falta de gracia humanística, en el tristemente comunitarismo pesimista, producto histórico del capitalismo liberal –¿humanista?–, construido desde su versión más optimista y proseguido hasta nuestros días.

Y, desde esta prominencia categorial e in crescendo, se sigue pensando y proclamando demencial y doctrinariamente –como si les fuera la vida en ello–, desde el individualismo más optimista y liberal, que el empresariado como sistema es el único agente o sujeto económico generador de riqueza; fortaleciendo así y en una suerte de ilusionismo transhistórico doctrinario, el supuesto genealógico de la riqueza económica basado en la natural y humana persecución del interés individual –el juego espontáneo del egoísmo humano–. Quizás, Smith –no el doctor que estuvo perdido en el espacio por varias temporadas, sino el economista moderno-, en un trance de circunspección analítica sólo logra enfocar su ojo reflexivo en el fenómeno económico en abstracto, en sí mismo.

Sí, abstrayendo el ámbito físico y espacial de soporte del fenómeno examinado, soslayando la transformación agregada que, a largo plazo, a dicho ámbito socio-espacial y material, con el perpetuo proceso de la multiplicidad de actividades y relaciones económicas que le van dando su forma, le sobrevendría. Parecería que, a Adam Smith, en franca taxidermia económica y mirando por encima del hombro, se le pasa a apreciar el valor agregado generado en dicho proceso de transformación transhistórica del ámbito de soporte, dejándolo en la ignominia y en la deshonra teórica capitalista liberal; al menos, desde la visión más liberal e individualista patrimonial.

Y, entonces, ¿cuál es o en dónde se encuentra la riqueza de las ciudades? Digamos que las ciudades, además de ser cobijo y ámbito de desarrollo de la actual sociedad hipertecnificada –sociedad que, en más de las veces, ya no logra ver más allá de los confines de lo que discurre in silico en sus teléfonos móviles, convertidos estos, en demasía, en inmovilizadores de su cuerpo y mente–, consciente –en minoría o excepción a la regla– de su ámbito socio-espacial vivido o sufrido, y consciente aún de la necesaria hiperespecialización que una ciudad como la nuestra y otras tantas, de igual modo, gentilmente abarrotadas e hiperconsumidas, requiere para la consecución de su designio original, sus cualidades y singularidades futuras, y que también son tejidos socio-espaciales que en su cotidiano discurrir se convierten en organismos hiperdimensionales generadores de riqueza hiperdiversa.

Si bien podemos afirmar que indudablemente la riqueza de las ciudades deriva de la persecución del interés particular de sus conciudadanos y de su circunstancia urbana particular, también lo es que las ciudades, incluida la CDMX, encubren sus activos y riqueza en lo que sus particularidades y singularidades permite realizar o desarrollar en sus bienes y recursos, especialmente, en lo que hace a sus componentes regulatorios materializados comunitariamente.

¿Acaso a usted, en su discurrir por las calles de la ciudad, no le ha tocado avistar el esperpéntico y desafortunado espectáculo propagandístico, inevitablemente autoinflingido por la pubescencia grupal citadina con gesto de santiamén insufrible por falta de mejores oportunidades, soportando, durante la luz roja del semáforo y sobre el paso peatonal y frontalmente a la vista de los azorados automovilistas?, ¿“la sabana santa comercial” de algún gimnasio que busca contrarrestrar los efectos de las mercancía de ciertas otras empresas dedicadas a fortalecer y acrecentar la diabetes y la obesidad en las nuevas generaciones? Bendita ánima inexperta e inmaculada. Nada más grotesco para un alma pura citadina que experimentar la desazón que genera un grupo de ciclistas que, a pesar de sus humedecidos esfuerzos exorbitantes, no logran avanzar ni un ápice y solamente dan cuerpo a una escena del más acabado realismo mágico urbano chilango: el vehículo que los transporta, ataviado como relicario posmoderno, con un sinfín de símbolos, alegorías e insignias del gimnasio que, apersonándose públicamente en franco empeño de apropiamiento del valor comunitario agregado que resulta de nuestro discurrir urbano, expele su mercadotecnia ad nauseam: “sin sufrimiento no hay felicidaaaad”… o peor aún “no encajes, ¡rompe el moooolde!”… con reverberación urbana incluida y toda la cosa.

Se preguntará, si es usted millennial o centennial, “¿Y?” –¡abreviando siempre!– o, si es antediluviano como yo, se preguntaría “¿Y esto qué tiene que ver con la riqueza de las ciudades?”… uff, ¡mucho, amigo mío! Lo que se esconde detrás de esto no es sino un acto de privatización, Adam Smith, con gesto desafiante, diría “no amigo mío, no es más que la persecución de un interés individual propio”, de una parte de la riqueza agregada de la ciudad. Sí, de la riqueza de las ciudades; esa riqueza citadina que es comunitaria, de los comunes, de la comunidad, de los citadinos; porque ha sido materializada conciudadana e históricamente lo que, a los más optimistas liberales individualistas les suena exótico, extraño e irreconocible, o inexistente; vamos, como si se les hablara del ¡bosón de Higgs!

Al fin y al cabo, y en una suerte de desvelo arqueológico interpretativo, es posible inferir de Adam Smith que, parte de la riqueza de las ciudades, es el constructo físico y material erigido durante el transcurrir citadino de los grupos de conciudadanos que las habitaron y las habitamos. Es decir, la persecución del interés individual o privado, o el juego espontáneo del egoísmo humano, ejercido en un ámbito de responsabilidad y empatía social, redunda –necesariamente, diría Adam– en la materialización, obviamente social e histórica, de sendos ámbitos físicos y materiales de soporte del sistema económico que, actual y proporcionalmente, por su condición de espacios de concentración poblacional y económica, las ciudades resultan atesorar y ser receptáculos de harta riqueza comunitaria agregada. Sí, las ciudades como ámbitos espaciales-materiales de soporte del intercambio social y económico, son, precisamente, la manifestación material más acabada de la prosecución del interés común y, por tanto, son espléndidas generadoras de riqueza… claro, de riqueza comunitaria; puro y duro capitalismo, pero ¡capitalismo comunitario!

El quid del asunto está en saber distinguir o separar los componentes básicos u originales generadores de riqueza de dichos organismos, para lo cual, y echando mano de mi más reciente experiencia digital educativa, la química nos brinda múltiples procedimientos de separación de sustancias, de disociar y desvelar componentes escabrosamente mezclados, por lo que la decantación resulta útil ya que todo cae por su propio peso.

La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población… [Tercer párrafo, artículo 27, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos].

No sé a usted, pero a su servidor esta disposición constitucional me suena –que digo me suena, ¡me parte mi mandarina en gajos, pues!– como la más clara alusión y materialidad jurídica de lo que es la prosecución del interés común, al grado de poner el vello como puya de picador. Por un lado, reconoce la propiedad privada como derecho individual a la posesión, al control y a la disposición de un bien –¡muy bien!–pero, por el otro lado, reconoce esencialmente que el aprovechamiento de los elementos naturales –y el suelo es uno de ellos, e igual, es un bien– susceptibles de apropiación deben ser regulados –léase aquí, determinar las reglas o normas a que debe sujetarse algo– con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública.

Y, entonces, ¿en dónde está o de dónde proviene dicha riqueza pública o comunitaria?, pues, a diferencia de las actividades de posesión, control y disposición de los bienes privados y/o particulares, la regulación de esos bienes o tierras es, precisamente, lo que les otorga su valor; la regulación de los bienes naturales, de la que forma parte la zonificación del uso y destino del suelo, al delimitar lo que sí o lo que no se puede edificar en cada predio –especialmente en las zonas urbanas: en las ciudades– se convierte en un agente o mecanismo –construido pública y comunitariamente– generador decisivo de la riqueza de las ciudades.

Por lo que, resulta exacto y correcto afirmar que las ciudades son fábricas de riqueza pública, ¡comunitaria! ¿Había usted escuchado algo tan disparatado? Supongo que no, porque, parecería que en los últimos 50 años de planeación urbana en la Ciudad de México no se deseaba desvelarlo o se desconocía que se le había puesto un velo encima. La riqueza comunitaria de las ciudades es generada tanto por la inversión que realizan los que participan en la industria de la transformación inmobiliaria como, fundamentalmente, por los marcos jurídicos y normativos que regulan el uso y aprovechamiento de su suelo –qué y cuánto se puede construir en cada predio– y que, adicionalmente, son la primicia que han resultado del ejercicio político y comunitario de un pacto social de convivencia conciudadana, para el emprendimiento de la inversión inmobiliaria. Las ciudades, y la Ciudad de México no es la distinción, son ámbitos económicos por excelencia, y las relaciones y actividades que suceden en su ecosistema conforman amplios y diversos circuitos de distribución e intercambio económico, cuyo activo fundamental resulta ser su suelo; sí, el suelo y particularmente el suelo regulado es un generador de riqueza que, por su condición primigenia, es riqueza comunitaria.

Y, una vez más, se preguntará ¿y? Pues, con la misma orientación privatizante y especulativa del aprovechamiento que se hace del espacio público de la ciudad como escaparate de gratuidad comercial de las estrategias propagandísticas de diversos productos y servicios privados; de la misma forma, las actividades de compra-venta de lotes urbanos para la inversión y el desarrollo inmobiliario han incorporado, como privado, el valor comunitario de la normativa urbana pervirtiendo así su fundamento y designio originales “…el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública…”

…sí, de la riqueza pública que resulta de la regulación del suelo y que se materializa en los excedentes económicos que generan la expedición, democrática y estatal –como parte del constructo social inter e intrageneracional chilango–, de los programas de desarrollo urbano y de la normativa urbana que en ellos se determina. Y que en una suerte de desventura legislativa y administrativa, su histórico desaprovechamiento como riqueza pública y comunitaria ha dado como resultado un ámbito categorial individualista y liberal, basado en el desatino interpretativo que resulta de la confusión práctica entre lo que debe considerarse como valor resultante del esfuerzo y del trabajo comunitario y del individual –que son diferentes… ¡que si no!–. Ha quedado equívocamente sintetizado en lo que el vox populi, con satisfacción inquebrantable abrevia en “…la ley de lo caído, caído…”, o el tristemente clásico “¡haiga sido como haiga sido!”…vaya, como si se hubiese escrito en piedra.

El inconveniente resulta de la errónea e histórica interpretación patrimonial de la normativa urbana que, al ser incorporada en los certificados particulares de uso del suelo de la CDMX se asume, erróneamente, que se está reconociendo como parte de la propiedad privada confundiéndolos con el derecho de que todo ciudadano mexicano disfrute de una vivienda digna y decorosa, y, asimismo, asumiendo erróneamente que la regulación urbana aplicable también debe ser considerada como parte sustantiva del ámbito de la propiedad privada. Sí, se está considerando, errónea y artificialmente, que la riqueza que genera la regulación y la normativa del desarrollo urbano e inmobiliario derivan del trabajo individual, y del ¡supuesto esfuerzo de los propietarios del suelo!… ¡hágame usted el favor!…. y negando, lo que realmente sucede, que el valor resultante que genera la regulación urbana –particularmente la de fomento– es resultado de un sinnúmero de acciones y acuerdos de transformación y mejoramiento de la ciudad que venimos materializando, histórica y comunitariamente, los chilangos desde tiempos inmemoriales y que dicha riqueza comunitaria debe regresar en beneficios urbanos a las comunidades en donde se genera –y no en las arcas privadas–; ya que, dichos acuerdos de desarrollo, han quedado plasmados como normas e instrumentos en los programas de desarrollo urbano, por lo que, resulta, por decir lo menos, pasmoso e insólito escuchar, no sólo a los afanosos desarrolladores, sino a la propia autoridad, en su esfuerzo sobrehumano de diseño programático especial de regeneración urbana y vivienda incluyente, señalar que:

“No puede seguir creciendo el valor del suelo en la ciudad, porque entonces vamos a acabar expulsando a muchísima gente de la Ciudad de México”, afirmó la jefa de Gobierno de la capital del país, Claudia Sheinbaum Pardo, al catalogar este tema como prioritario en el Nuevo Modelo de Desarrollo Urbano.

Gerardo Hernández, El Economista, 10 de julio, 2019.

También puede interesarte: Desconcerto grosso, Opera prima.