Cuando el hermano de Albert Nobel murió, un diario francés confundió los nombres y Albert tuvo ante los ojos su propio obituario: “El mercader de la muerte ha muerto”. Si ya antes de este evento el ingeniero sueco, inventor de la dinamita, sentía las punzadas de la culpa por lucrar con explosivos, darse cuenta de cómo sería percibido después de muerto lo sacudió. De esta culpa y de la necesidad de redimirse de alguna manera, nacieron los premios que llevan su nombre. Se otorgan a instituciones o personas que hayan logrado hechos notables en beneficio de la humanidad en la medicina, la física, la química, la literatura y la paz. En 1920, el ganador en el área de literatura fue el escritor noruego Knut Hamsun.

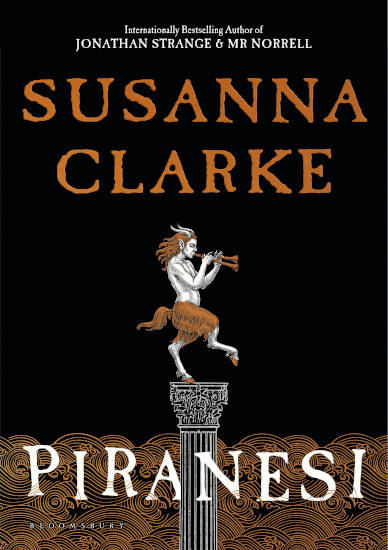

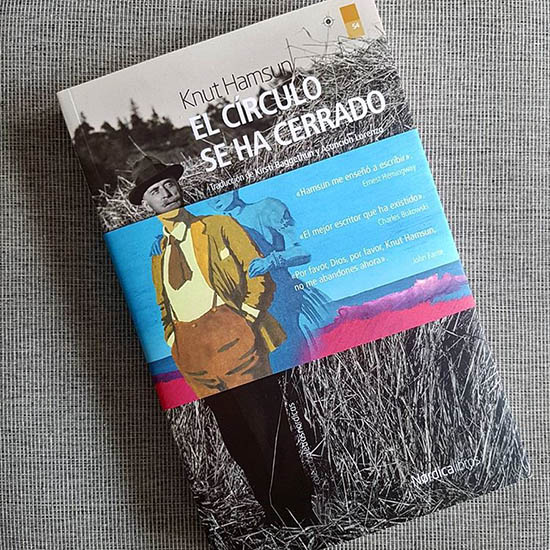

Aunque El círculo se ha cerrado no es considerada su obra maestra, me enfocaré en ella por su sensibilidad en el desarrollo de los personajes y por la profundidad filosófica detrás de la historia. La novela transcurre en un aburrido pueblo noruego: “Cuando la gente acude al muelle del barco costero no gana nada, pero tampoco pierde”, empieza, “se queda igual que estaba, tal vez con la depreciación por desgaste de calzado”. Y es verdad que en el pueblo nada cambia. La gente vive y muere siguiendo reglas prestablecidas por una sociedad cerrada a cualquier discusión que amenace sus prejuicios. Sólo Abel Brodersen es distinto. Un buen día, sale del pueblo y se va a recorrer el mundo. Su ida es un acontecimiento importante; en la mente de los habitantes que apenas se atreven a romper una rutina, un aventurero causa expectativas. El hijo del farero, convertido en millonario, fantasean algunos, mirando de reojo a sus hijas casaderas.

Qué desilusión verlo regresar igual que antes, sin ninguna de las aspiraciones que le habían atribuido. Para colmo de males, tiene la tendencia de deshacerse del dinero con una generosidad que les parece irresponsable. Pero Abel sigue sus propias reglas y, con la misma facilidad con que se desprende de los bienes materiales, no le provoca escrúpulos robar. Es un hombre versátil: cambia de ladrón harapiento a confiable capitán de un barco y de capitán a vagabundo sin perder un ápice de su esencia. Abel rompe con los esquemas porque no le interesa pertenecer; los rituales para ser considerado parte de la sociedad le son indiferentes.

Para él, ser banquero o indigente son formas de vida igual de válidas. Cuando hereda, en lugar de comprar ropa y dejar la pocilga que encontró en las afueras del pueblo, reparte la herencia entre quien le pida dinero. Bien podría hacer un esfuerzo y lucir trajes nuevos, a la moda, piensa la gente. Un hombre bien parecido, con manchas de grasa en el abrigo… ¿Es Abel un antihéroe o un héroe? La pregunta queda en el aire. El final de la historia, magnífico, despierta reflexiones que maduran con el tiempo, mucho después de haber cerrado el libro. Cuesta asimilar la magnitud del último acto de Abel.

Knut Hamsun nos presenta a su personaje desde distintos ángulos. Él no lo juzga. Nosotros, sus lectores, seremos los jueces. El comportamiento de Abel nos confronta con el nuestro, como individuos y como parte de un sistema de reglas fijas. Sería lógico pensar que el autor de una novela profundamente sensible, era un hombre, si no íntegro, por lo menos empático con sus congéneres. Nada más ajeno a la realidad. El Nobel noruego creía en la supremacía racial y en la limpieza étnica. “Los negros son y seguirán siendo negros, una incipiente forma humana de los trópicos, órganos rudimentarios en el cuerpo de la sociedad blanca. En vez de fundar una élite intelectual, Estados Unidos ha establecido un criadero de mulatos”, escribió en La vida espiritual de la Norteamérica moderna. Si bien es cierto que el premio le fue concedido en 1920, antes de que su siempre admirado Hitler proclamara abiertamente sus ideales, ya para entonces Knut Hamsun había dejado claras sus posturas. No debería haber causado sorpresa que, más tarde, le regalara a Goebbels la medalla.

El testamento de Albert Nobel establece que el galardón debe dársele a personas cuya obra beneficie a la humanidad. Hamsun ganó el Nobel, precisamente, por su obra. ¿Hubiera sido válido negárselo por sus creencias? ¿Qué tanto se debe separar a la persona de su creación artística? Por conflictivo que resulte, el bien puede venir de una persona con ideas aberrantes. Lo contrario también es cierto. Einstein, por ejemplo, uno de los creadores de la bomba atómica, era un pacifista. En el caso concreto de la literatura, desde mi punto de vista, una vez que son lanzadas al mundo, las obras deben evaluarse por sí mismas.

Imaginar a un personaje como Knut Hamsun subir al podio y, entre aplausos, recibir el dinero que le permitirá dedicarse por completo a la literatura, un oficio menos inocuo de lo que parecería, causa conflicto. La palabra es un arma poderosa. Sin embargo, a mí me preocuparía más poner bajo la lupa la vida de los autores antes de reconocer que el resultado de su trabajo es, literariamente, valioso para la humanidad.

También te puede interesar: Las sombras de Gonzalo Sánchez de Tagle.