Hoy escuchaba en la mañana que la promesa de una posible vacuna contra el coronavirus tiene “contentos” a los mercados internacionales, después de que las bolsas de Shanghai y Shenzhen vieran una caída histórica el pasado lunes. Me fui a dormir ayer con la imagen de una máscara de las que usaron los médicos de la peste en los siglos XVI y XVII. El miedo, la especulación, el dinero que está en juego, los intereses de los laboratorios y en México, el terror de tener que hacer frente a una epidemia en un Estado fallido que no garantiza el abasto de medicamentos, o simplemente la atención. Parece que se nos olvida, pero no es la primera ocasión en que nos dejamos llevar por el pánico y hasta el racismo se nos exacerba.

Tampoco es la primera vez que una enfermedad viene de Oriente. El año pasado, una pareja de mongoles murió a causa de haber ingerido un riñón crudo de marmota; otra pareja fue atendida en China por haber contraído la peste bubónica. Sí, la misma peste que asoló a Europa y Medio Oriente de 1348 a 1351. En 1892 una epidemia de peste bubónica se desató en la provincia de Yunnan; dos años más tarde, tanto Alexander Yersin como Shinasaburo Kilasato, dos científicos que trabajaban separadamente en Suiza y Japón, lograron aislar e identificar a la bacteria causante de la peste, la yersinia pestis, que tomó su nombre de su descubridor suizo. La pasteurella pestis, como también se conoce, infecta a una pulga llamada xenopsylla cheopis, la que, a su vez, muerde a roedores salvajes como ratas y marmotas, pero cuando esa población disminuye, aprovechan también a los animales domésticos como portadores. Al parecer, los brotes de peste en China han sido constantes a lo largo de la historia y contraer enfermedades a partir de la cercanía con los animales (por convivencia o por ingestión) no es nada nuevo bajo el sol.

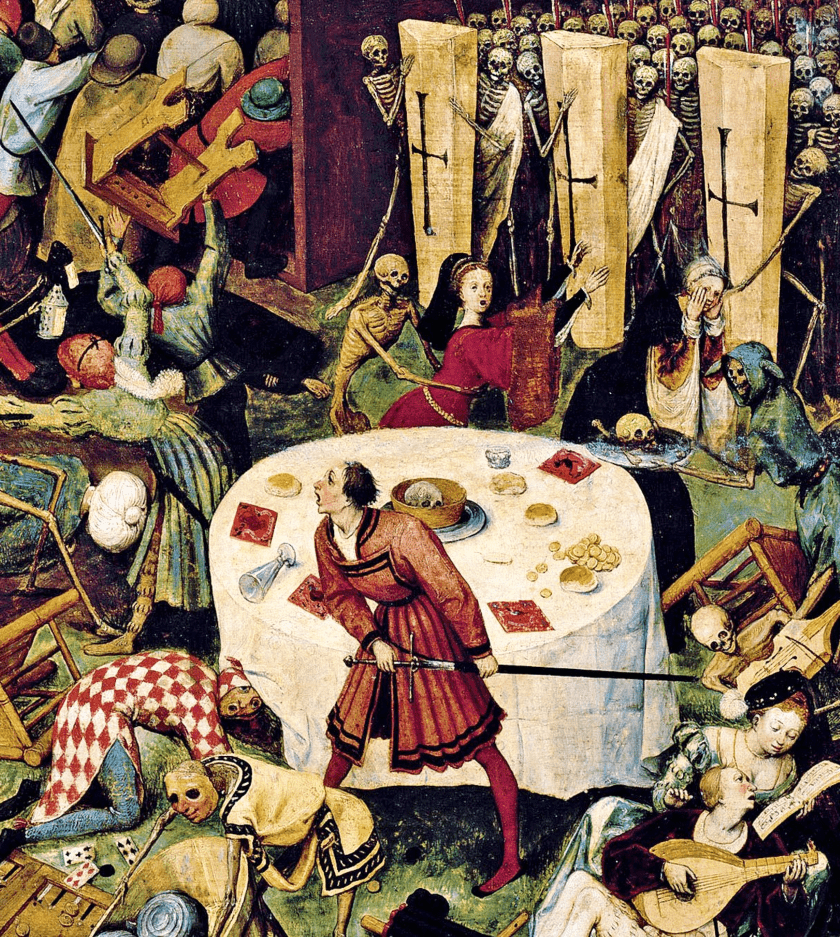

La más terrible epidemia en la historia de Occidente ha sido la de 1348 a 1351, aunque sus embates se dejaron sentir desde 1346 hasta bien entrado el siglo XVII. La peste bubónica acabó con el 60% de la población europea (Benedictow, “La Muerte Negra…” en Estudios históricos -CDHRP, no. 5, 2010) y produjo un imaginario que está vivo hasta la fecha. Esta plaga no se originó en China, o al menos no tuvo en China su detonante inmediato, sino en la ciudad portuaria de Caffa, en el Mar Negro. Esta región esteparia de Crimea había sido asolada por las huestes del Khan Jani Beg. En 1346 los mongoles montaron un sitio para acabar con los genoveses que estaban a cargo de la última factoría en el puerto. Gracias a ella, los comerciantes genoveses (cristianos) controlaban el paso de mercaderías y una floreciente actividad, que terminaría con un episodio de guerra biológica –sí, guerra biológica– gracias a la idea del Khan, sin saber que le saldría el tiro por la culata. En pleno asedio, la Horda de Oro, como se conocía a las huestes mongolas de Jani Beg, comenzó a mermar. El número de muertos comenzó a alarmar al Khan hasta que decidió deshacerse de los cuerpos de una manera peculiar: los catapultó sobre las murallas de los genoveses, para que se contagiaran y probaran de lo mismo que acabó con sus efectivos. Al ver llover cuerpos, los genoveses los arrojaron al mar, sin embargo, la infección no se hizo esperar. Murieron numerosos individuos a ambos lados de las murallas, al punto en que el Khan tuvo que decidir la retirada y los pocos genoveses sobrevivientes huyeron en barco a Constantinopla, en donde ratas y seres humanos contribuyeron a la expansión de la enfermedad. De Constantinopla recalaron después en Sicilia y finamente en Génova. El contagio se expandió rápidamente por la Europa mediterránea y poco después subió a la parte continental. Ni Inglaterra ni Escandinavia se salvaron de la peste. Era una pandemia.

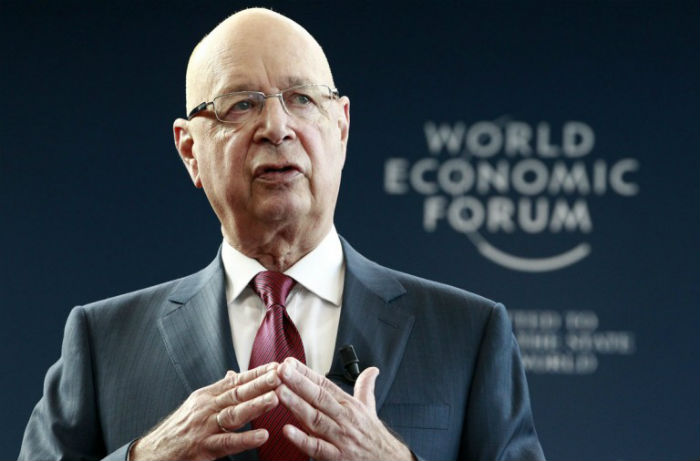

Ciertamente, las epidemias tienen graves consecuencias en todas las esferas: la economía se ve afectada, el desplazamiento a través de fronteras es visto con recelo y genera aversiones por parte de los que aún no han sido contagiados. Pese a la declaración de estado de emergencia por parte de la OMS, el coronavirus no es una pandemia. Aunque son varios los países –además de China– que reportan casos, las cifras no se elevan más allá de 25 (Tailandia, seguida por Japón y Singapur) y unos 500 decesos (al 5 de febrero). No obstante, el coronavirus alarmó a los mercados internacionales y dio pábulo a que se hicieran especulaciones en torno a cómo se vería afectada la operación de las multinacionales en Oriente, así como a esperar una contracción de la economía china y, por ende, del resto del mundo.

Hoy tenemos una circulación tanto de datos como de personas que no se hubiera imaginado en el siglo XIV. La difusión acelerada de la información nos genera, en muchas ocasiones, pánico y sólo eso. Conocer el desarrollo de una epidemia tiene incidencia directa en los mercados y en la demanda de productos específicos (acuérdense que escasearon los cubrebocas cuando la H1N1 en 2009). En los tiempos en que la enfermedad caminaba más rápido que la información, las cosas eran distintas. Cuando Giovanni Boccaccio narra su propia experiencia de la peste y fundamenta su retiro a una quinta para resguardarse del contagio, refigura, en su “primera jornada” del Decamerón, las razones que lo han llevado a esa situación. Habla de la insigne ciudad de Florencia que cerró sus puertas a los enfermos y se limpió de toda inmundicia, pero ningún acto de la “providencia humana” bastó para contener la mortandad. A su juicio, era un merecido castigo divino.

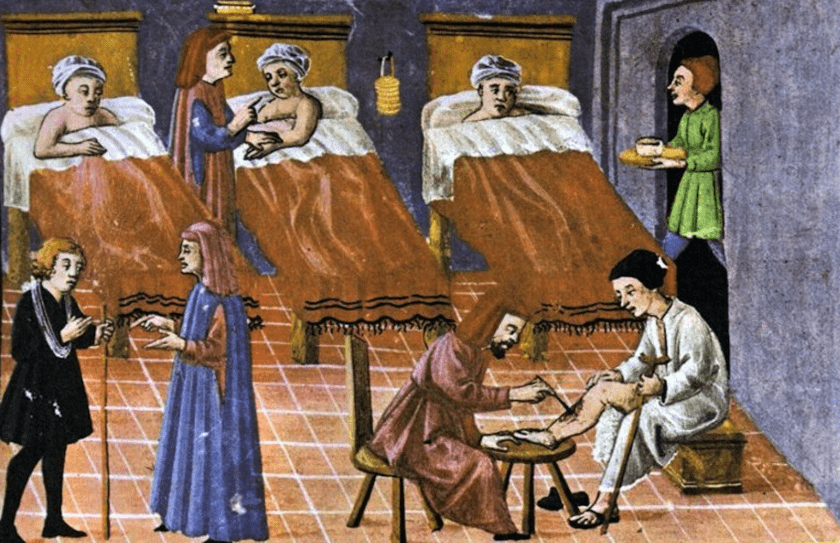

Lejos estamos de los tiempos en que los médicos como Guy de Chauliac, quien atendiera a varios papas en Avignon, aconsejaban encender hogueras para purificar el aire y en los que una capucha con un enorme pico retacado de hierbas aromáticas era la única protección contra el contagio. Esa característica y tétrica imagen del médico de la peste data del siglo XVII. Tenemos varios ejemplos grabados, de entre los cuales, tal vez el más conocido es el de Paul Früst. Esa máscara picuda, equivalente a nuestro cubrebocas contemporáneo, se convirtió en un icono desesperanzador, en la deriva de los tiempos, que funge como una especie de memento mori cultural.

La peste de 1348 y su imaginario se reactualizan cada que tememos una situación de contagio masivo o cada que debemos protegernos de ataques con gas o de armas químicas. La máscara se convierte entonces en icono de la peste y de la guerra, situaciones que llevan al colapso de la economía y, cuando se trata de una economía global, pensamos en un apocalipsis. No confiamos en lo que nos digan las “autoridades”, ni en que nos cuenten que estamos preparados para hacer frente al embate de una epidemia: la “realidad” informativa de todos los días nos ha enseñado a no creer. Si no hay medicamentos para los niños con cáncer, si los pacientes en el sistema público de salud tienen que llevar sus propios materiales de curación, lo que nos queda es tener una fe nada científica en una especie de “autorregulación” del cuerpo, de lo social. Confiaremos en que, por naturaleza, deseamos nuestro bienestar, pero que en tanto humanos no podemos alentar situaciones de racismo o miedos inveterados a lo que nos parece ajeno y peligroso. Así es que, aunque la plaga venga de Oriente, hay que ser conscientes de que la xenofobia no surge por el virus, sino que comporta una serie de mensajes que históricamente se han acumulado y aprovechan la erupción mediática. Para el caso, seamos conscientes de que la xenofobia hace más daño que la enfermedad, pues.

También te puede interesar: Coronavirus ¿Epidemia, pandemia o endemia?