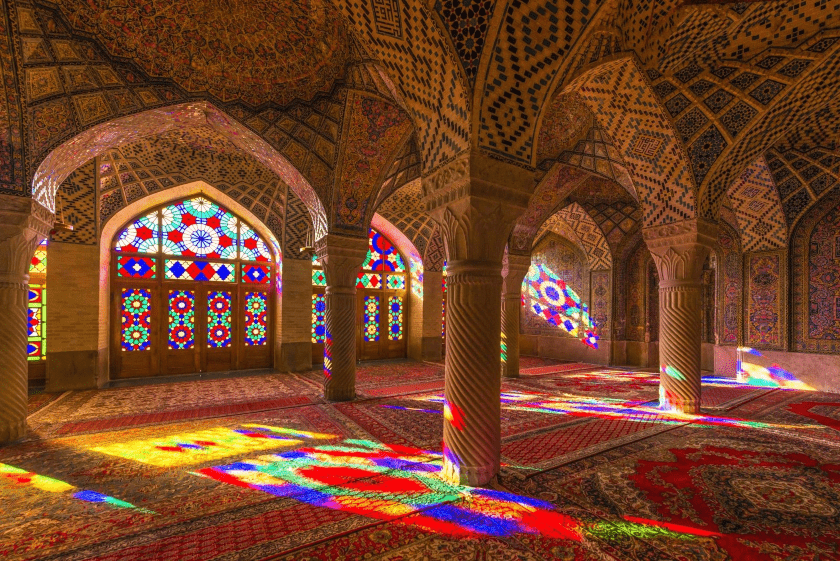

Según Aristóteles, lo contingente se contrapone a lo necesario. Es lo que puede ser y puede no ser. Parece mentira, pero somos seres contingentes desde el momento en que vamos a morir. Estamos en una situación que nos impele a quedarnos en nuestras casas; ya hemos hablado de que esto no significa lo mismo para todos. No obstante, la experiencia de permanecer confinados y salir para lo esencial nos hace notar lo que normalmente nos pasa desapercibido. Cuando tenemos oportunidad de salir, la belleza está en prácticamente todos los detalles: un gato en una ventana, las jacarandas en flor, el cielo despejado, el color de las flores en el parque… Notemos que esta coyuntura nos obliga a estar apercibidos para recuperar lo que nos hace sentir normales y eso, para algunos privilegiados, no cuesta extra.

Más de uno nos hemos sentido lentos e improductivos, a pesar de que tenemos la oportunidad de trabajar a distancia, a nuestro aire y con todas las comodidades que la tecnología nos brinda. El internet funciona, las plataformas funcionan… ¿Qué es lo que no funciona, entonces? Porque hay algo que no está bien. No sé si es el sonido –cada vez más acuciante– de las ambulancias a la distancia o, quizá la desazón de no saber “qué va a pasar”. ¿Cuándo hemos sabido eso, cuándo hemos tenido certezas? Pues nunca. Quienes sean propietarios de bienes inmuebles seguramente tuvieron más de una noche de insomnio en 2017, pensando en la “estabilidad” de su patrimonio. Quienes tenían inversiones y perdieron en una crisis, saben de lo que estoy hablando. Entonces, qué, ¿esta desazón es nueva? Sí, lo es. Es nueva porque es una contingencia, pero es distinta de las anteriores porque, como en las anteriores, no sabemos qué va a pasar con nuestra vida y no sólo con nuestros bienes. Habrá quienes se imaginen muertos mañana. La escucha de las conferencias del Dr. López Gatell, por bien que maneje a la prensa, no es motivadora. Porque lo que las preguntas de la prensa revelan es que no sabemos qué esperar.

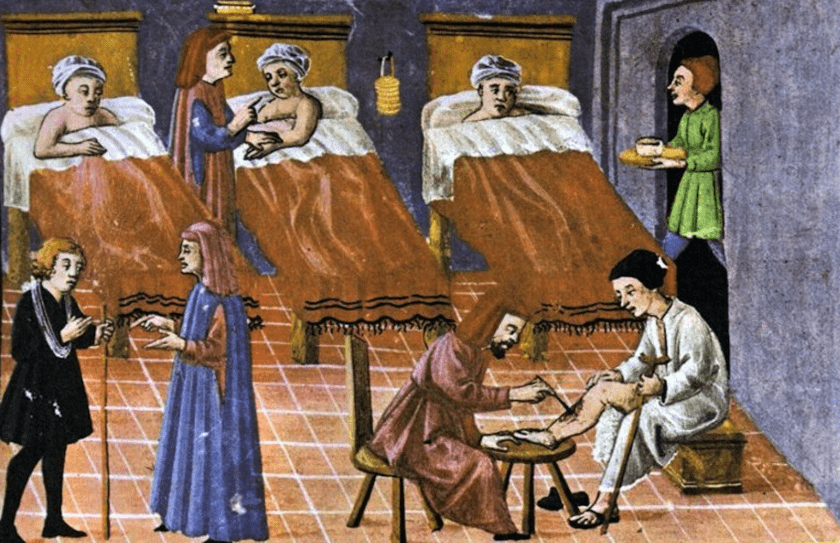

Durante diversas pestes, la gente moría en su casa, con el consiguiente contagio de familiares, pero en compañía. Hoy, la capacidad del Estado está en riesgo y, con ella, la nuestra de soportar “lo contingente”. Que la decisión sobre la vida de un ser querido esté en las manos de alguien más y que no se pueda uno despedir, o que no se le consulte a uno sobre los pasos a dar porque existe una guía de bioética para tratamiento de pacientes que ya plantea los que hay que hacer nos enfrenta con el hecho de que somos contingentes.

Esta pandemia nos encara con nuestra propia muerte, es decir, con nuestro carácter prescindible, pero también, con las múltiples situaciones de salida de control que debemos contemplar respecto de nuestros seres queridos. Si bien, nunca hemos sabido qué va a pasar con nosotros, la circunstancia que ahora vivimos nos hace sentir que la guadaña cae cerca.

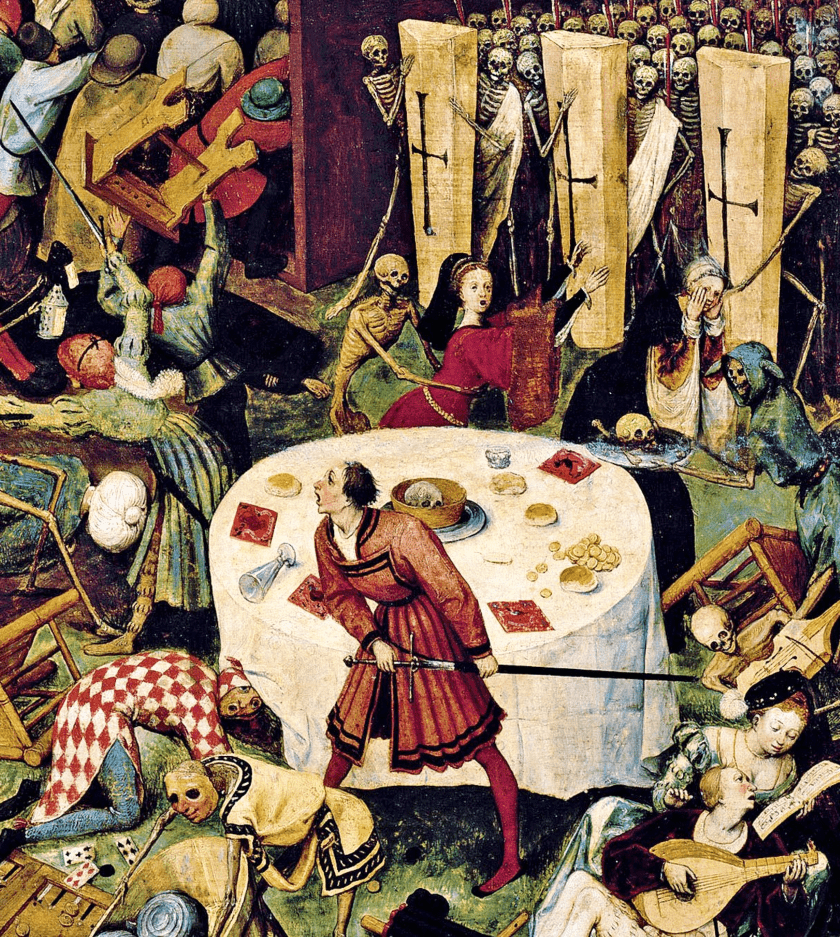

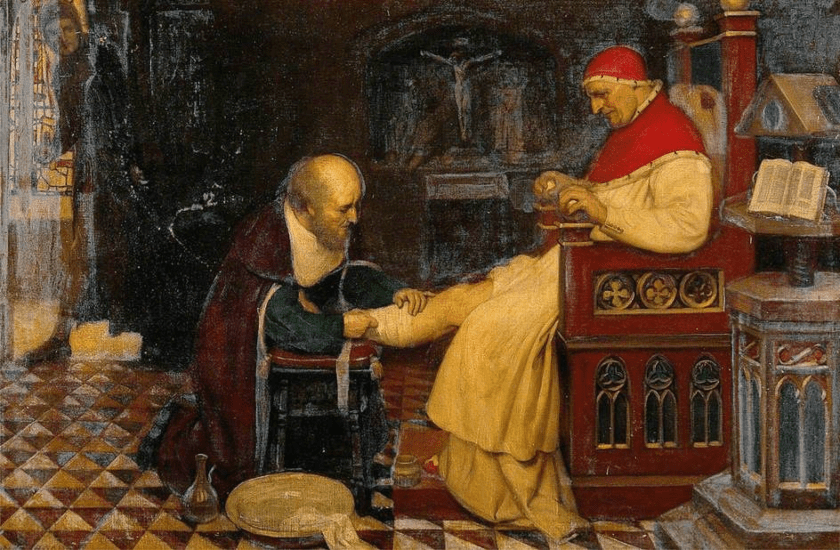

Al igual que, en tiempos de la peste negra, hay quienes mantienen una posición vitalista y hay quienes ven a la muerte al acecho en cada esquina, en cada estornudo fortuito, en cada ser que se cruza en el camino. Estamos en una encrucijada que nos obliga a confrontarnos con el reconocimiento simbólico de nosotros mismos y de los otros, tanto de los otros otros, como de los otros que amamos. Por eso es tan acuciante la lectura de la guía de bioética. El otro se concibe en múltiples dimensiones: no sólo el que está fuera de nosotros, sino al cual nos acercamos por alguna razón. La guía de bioética, asimismo, implica una sistematización de lo que Paul Ricœur denomina el agape, es decir, el brindarse en el amor a otro (Caminos del reconocimiento, Madrid, Trotta, 2005). No sólo una sistematización, sino una contraposición. ¿Cómo y cuándo puedo decidir por la vida de otro? ¿Qué importancia tiene su edad o sus expectativas de vida-por-completarse? La guía nos dice que, el hecho de ser cabezas de familia –entre otras cosas– no es un factor definitorio para recibir atención médica crítica. ¿Entonces?

Haciendo a un lado cualquier postura filosófica, la guía de bioética es clara y se aprecia como una solución coherente a un problema inminente: somos muchos y somos seres contingentes en una contingencia. Eso implica que hasta el amor hay que sistematizarlo.

También te puede interesar: Comunicado a la nación sobre la contingencia sanitaria.