Llegué a México por primera vez a mediados de 1972 y, desde entonces, he visitado la puerta ancha de América Latina innumerables veces. Y aunque nunca he tenido el privilegio de vivir allí, siempre la he considerado uno de los espacios fundamentales de mi memoria y de mis afectos.

Mi primer viaje me llevó directamente al convento de San Jacinto, en San Ángel; en aquellos días las monjas ocupaban el primer piso del lugar y, la segunda planta la alquilaba José De Rokha, pintor chileno que, por entonces, ejercía como Agregado Cultural de mi país. Durante los siguientes dos años, cada tres o cuatro meses, tuve el privilegio de lanzarme a la aventura de recorrer, después de cruzar las rejas del convento, las calles, colores y sabores de una ciudad-universo como no hay otro. Yo era un niño entonces y el mundo un lugar muy distinto al que habitamos hoy; pero el asombro que experimenté en esas primeras visitas me acompaña hasta el día de hoy cada que regreso a ese lugar tan único y adorable, que me hace sentir siempre en casa.

Aunque los queramos entrañablemente, nadie elige en verdad a sus padres, hijos, o familiares. La libertad para seleccionar nuestros afectos se da con otras personas fundamentales de nuestras vidas: nuestras parejas y nuestros amigos.

Chile y México las dos puntas de Latinoamérica, dos pueblos tan distintos y, sin embargo, tan profundamente cercanos y compañeros de utopías, sueños, tormentas políticas y hasta terremotos. Desde la Sierra Madre, hasta la Cordillera de los Andes, poetas y pintores, pensadores y políticos, cineastas y músicos han construido de sur a norte y de norte a sur un camino de diálogo, colaboración, admiración recíproca y sobre todo cariño; como ése el que a lo largo de la vida comparten dos amigos de la escuela que, aun cuando dejan de verse, cada vez que se reencuentran, sin esfuerzo alguno, retoman la conversación y la complicidad.

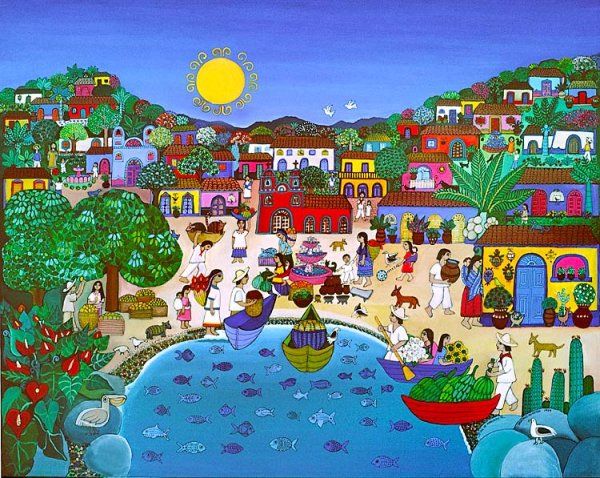

“Día de mercado”, Beatriz Aurora (artista chilena).

Imagen: IStock.

En estos días de septiembre, México el 16 y Chile el 18, celebran su Independencia. Nada más lejano a mí que los discursos nacionalistas, pero no puedo dejar de agradecer que estos dos viejos amigos se hayan graduado el mismo mes y el mismo año, allá por 1810. Desde entonces con sus diferentes ritmos, con sus contradicciones, tragedias, dolores, sueños y alegrías, estos dos pueblos se han acompañado en la construcción de un mejor continente para todos.

Mientras escribo estas líneas y mi cabeza va tatareando:

Negrita de mis pesares

Ojos de papel volando

A todos diles que sí

Pero no les digas cuando

Así me dijiste a mi

Por eso vivo penando

Espero que el tiempo vuele y mi lleve pronto de regreso a los sonidos y colores de las calles de mi otro hogar.

También puede interesarte: El peso de las palabras.