Contrario a lo que suelo hacer ante escritos anónimos, en esta ocasión daré puntual contestación a las agudas interrogantes que me hizo un lector que no se quiso identificar, cuyo texto aparece en la sección de comentarios de El Semanario, a las 10:53 a.m. del día de su publicación el pasado 11 de septiembre. Trataré de explicarle por qué no rodaron cabezas de jesuitas ante el engaño perpetrado para cerrar nuestro colegio y cómo fue que un grupo faccioso de ellos se apoderó de un millonario fondo creado por los padres de familia para la educación de sus hijos y del producto de la venta del fabuloso terreno en el que estaba construido, en el lugar donde hoy yace el Palacio de los Palacios en Polanco.

En efecto, mi lector anónimo me pregunta por qué no hubo una revolución entre las filas jesuitas con motivo de los engaños realizados por el entonces Provincial de los Jesuitas en México, Enrique Gutiérrez Martín del Campo y sus seguidores, al Padre General Pedro Arrupe, el famoso Papa Negro con sede en Roma, a quien se le informó falsamente que los directivos y padres de familia del Instituto Patria estaban convencidos de la conveniencia de su cierre.

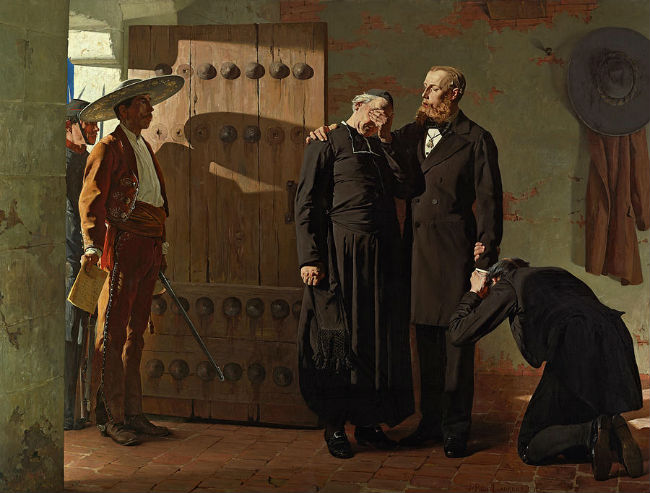

Me parece que solamente los padres Fernando Suárez (Q.E.P.D.), entonces director de primaria, y Sergio Arturo Gómez Vargas, entonces prefecto de disciplina de primaria, dieron la batalla a fondo y hasta el final en la defensa del Patria. El resto de los jesuitas a final de cuentas terminaron alineándose con la decisión del Padre Provincial en México, en un mal entendido concepto del voto de obediencia. Cuando dos años después de la decisión del cierre se anunció la visita del padre Arrupe a México para otros motivos, el grupo de alrededor de 10 jesuitas entonces disidentes al cierre del Patria, intentó reunirse con él para compartirle la verdadera realidad de la posición de los directivos y padres de familia del Instituto, en ejercicio de su derecho de objetar una decisión del Padre Provincial, siguiendo la tradición del propio San Ignacio de Loyola respecto del voto de obediencia. Desafortunadamente dicha entrevista fue bloqueada y nunca se pudo realizar. Solamente les mandó decir que “estuvieran tranquilos, pues él estaba enterado de todo”. Sin embargo, muchos años después, Arrupe reconoció en Roma a un conocido exalumno del Patria que había sido engañado.

El padre Fernando Suárez, quien luego del cierre se fue algunos años a trabajar en Radio Vaticano, pudo darse cuenta de que, en efecto, se había mal informado al Padre General para provocar el cierre. Por otro lado, se sabe que el padre mexicano Manuel Aceves Araiza, entonces asistente del Padre General para Latinoamérica, tergiversó la información sobre la realidad auténtica del cierre del Patria. Al padre José Ortuño Jaime (Q.E.P.D.), entonces Rector del Instituto Patria, también se le ocultó al invitarlo a ocupar dicho cargo, que en unos años el Colegio se cerraría.

Desde luego los padres de familia del Instituto Patria también dieron la batalla por la defensa de su permanencia. Entre ellos destacó la activa participación del ingeniero Eduardo Cuevas Núñez, hijo de Eduardo Cuevas Lascuráin, quien había donado el terreno de la Avenida Moliere 222 para la construcción del Colegio Patria y de los destacados abogados Iñigo Laviada Arrigunaga y Fernando García Correa, llegándose incluso a considerar entregar su manejo a otra orden religiosa.

La actuación del ingeniero Cuevas Núñez provocó que el 1° de febrero de 1972, la Compañía de Jesús emitiera formalmente una opinión “que en conciencia y después de haber encomendado este asunto a Dios”, les pareció expresar sobre la voluntad del señor Cuevas Lascuráin al hacer la donación del terreno, documento al que me referiré en una nueva colaboración en este mismo espacio.

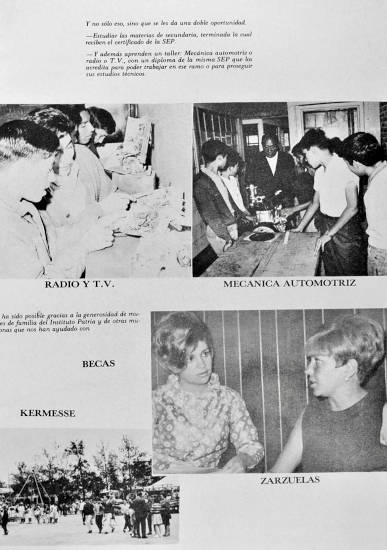

Por otro lado, según expliqué en mi artículo anterior, el padre José Luis Estrada, en 1966, cuando era todavía Rector del Instituto Patria, creó un importante fondo denominado “Fomento Cultural, A.C.” con el propósito de reducir el precio de las colegiaturas de los alumnos, que facilitara la mezcla social efectiva de su alumnado. Dicho fondo fue integrado por donativos personales y con recursos provenientes de eventos sociales y musicales que incluyeron zarzuelas en las que participaron artistas de la talla de Plácido Domingo y sus padres, en cuyos programas expresamente se señalaba que el donativo “pasará íntegro para esta sublime empresa de dar la mejor educación a nuestros hijos”.

Según una carta fechada en Guadalajara el 28 de marzo de 1976, dirigida por el propio padre Estrada a algunos miembros del órgano de dirección del mencionado fondo, las actividades del mismo deberían ser “tanto en su función administrativa como en sus propósitos, completamente independiente de la Compañía de Jesús y del propio Instituto Patria”.

Cuando el padre Estrada fue removido de su cargo de Rector del Instituto Patria, para dar entrada al padre Ortuño, aquél solicitó quedarse a cargo del mencionado fondo, pero su petición no fue atendida y fue enviado al Seminario de Montezuma. Entonces quedó como Presidente del Comité Directivo de dicho fondo Guillermo Lombera, quien en palabras del propio José Luis Estrada “fue el contribuyente más constante y más leal… Labor digna de encomio, de reconocimiento…”.

Lo que estaba en juego según la propia carta de 1976, eran las entregas forzadas que el señor Lombera tuvo que realizar por 1’175,000.00 pesos de entonces. En adición al reconocimiento expreso de Estrada respecto de la actitud del señor Lombera “de defender el remanente del fondo de Fomento Cultural”, los padres Suárez y Gómez Vargas también le reconocieron su enorme fortaleza y valentía, las cuales para infortunio de todos los donantes, no fue suficiente y el fondo quedó despojado de hasta el último de sus recursos, para destinarlos, tal como en el caso del producto de la venta del terreno de la Avenida Moliere, esquina con Horacio, para fines completamente distintos a los expresados por sus donantes.

En mi próxima colaboración me referiré a la “opinión, que en conciencia y después de haber encomendado este asunto a Dios” emitió la comisión ad-hoc creada por los jesuitas, “con la anuencia del R.P. Provincial de la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús, Enrique Gutiérrez Martín del Campo, previa consulta hecha al M.R.P. General Pedro Arrupe”, la cual fue desatendida por aquél.

Como es mi costumbre, quedaré atento a los comentarios e informaciones que me quieran compartir quienes participaron en estos hechos, o quienes cuenten con informaciones complementarias para compartirlos con mis lectores.

También te puede interesar: A cincuenta años del cierre del Instituto Patria.