Son los días de la zafra. Tequesquitengo está situado a más de 20 kilómetros del ingenio, pero eso no impide que el primer día de la temporada de corte de azúcar lluevan hojas quemadas provenientes del cañaveral en la laguna. Los trabajadores queman esas hojas con el fin de hacer más fácil su labor. De esta forma, todo Tequesquitengo sabe, sin desplazarse, que ha comenzado la recolección. Es una lluvia negra que apenas dura una hora, tras la cual todo queda manchado. Por si fuera poco, al remover los restos con la escoba, la hoja carbonizada se descompone, tiznando así la superficie en la que reposa. El ingenio de Zacatepec había sido mi mayor logro.

Los burguesitos de Tequesquitengo reniegan de nosotros, pues les fastidia su baño en la laguna y ensucia sus casas coloniales, pero para mí esa lluvia negra representa un acto de purificación a través del cual se expurgan los malos espíritus de la tierra. Ya pronto acabarán las cosechas. Ya pronto habrá que volver a pedirle permiso a la tierra para sembrarla y reiniciar la eterna lucha de la vida y la muerte en la que no hay vencedor sino tan solo transcurrir. Pero yo ya no voy a poder disfrutar de ese espectáculo. Mis muchos años de combate me han pasado factura. Desde los 14 años me uní a mi general Zapata en busca de tierra y libertad. Como todos los de mi edad, no sabía bien a bien porque me incorporaba a la bola, pero sí sabía que quería acabar con el estado de esclavitud en el que había nacido. Los pelones eran los verdugos de la casta sagrada; latifundistas a los cuales había que matar para erradicar la mala hierba.

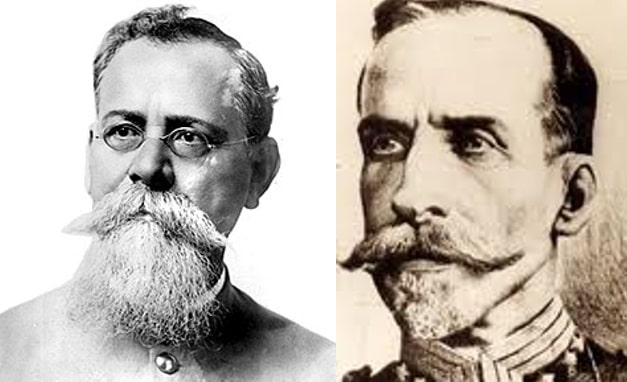

Emiliano fue un padre para mí y le pidió a Montaño que me enseñara a leer y escribir mientras preparaba el famoso plan de Ayala que le dictara el caudillo del sur. Zapata me enseñó una razón para vivir y luchar, pero con la derrota de Villa en Celaya supe que nuestro movimiento había fracasado de momento. Quise convencer a mi general de que escondiese las armas y esperase mejores tiempos como ya había hecho en el pasado con Huerta, pero él nunca contempló tal posibilidad. Para él la revolución debía triunfar y concluir con el reparto de la tierra o no sería tal. Nunca se rindió. Esa palabra no existía en su vocabulario. Quiso Carranza darle atole con el dedo con su quesque reforma agraria que no estaba mal en el papel, pero que no tenía ninguna prisa por hacerla cumplir.

Yo seguí mi instinto y escondí las armas. Quizá eso me salvó la vida, a diferencia de lo ocurrido a Emiliano en la Chinameca. Eso no impidió que los “carrancanes” me apresaran después del cobarde asesinato del caudillo del sur, atraído con la promesa de que le darían parque. Pero el tiempo me dio la razón. Después de muchos años de espera y de ver desfilar gobiernos que se decían muy revolucionarios, pero que en el fondo poco hacían, finalmente llegó al poder un líder íntegro y cumplidor; tata Lázaro. Primero se deshizo de Calles y luego empezó de a de verás el reparto de la tierra. Con él en el poder sí creí que ya habíamos conseguido nuestro fin. Se hizo el ingenio del cual fui su primer presidente y se consiguieron importantes mejoras para los trabajadores de la zafra. Entre ellas el hospital donde atienden a todos los que invariablemente, año con año, caen fruto de las picaduras de los alacranes que, por más que quememos hierbas antes de la cosecha, no acaban de desparecer. Lo mismo pasa con los oligarcas explotadores. Por más que se les quemen sus haciendas, ellos resurgen de sus cenizas para buscar volver a encadenar al pueblo con formas más sutiles.

Por eso y por el hecho de que esas ratas catrinas intentaron asesinarme, volví a levantarme en armas. No me gustaba nada el giro que tomaba el país con el nuevo presidente Camacho, al que todo el mundo llamaba camocho por lo puritano y beato que era. Pero lo de sus creencias era secundario comparado con sus actos. Se decía, fundadamente, que estaba pensando cederles una base militar a los norteamericanos en Quintana Roo, nomás para que nos defendieran de los ataques de los alemanes como el que supuestamente había hundido El potrero del llano. A saber primero si fueron los hijos de la chingada de los nazis los que lo tumbaron y, en segundo lugar, nosotros que habíamos luchado 20 años, no necesitábamos ayuda fuereña de ningún tipo y menos aún de los gringos que sólo buscan quitarnos tierras. El caso es que entre el atentado que sufrí y lo que veía en el gobierno de mi país, me decidí y me volví a levantar. No podía ganar, pero daría una buena lucha con la esperanza de que otros, en otros puntos de la República, me siguieran.

Afortunadamente para mí y para el país, aún pesaba la voz de Cárdenas, Secretario de Defensa bajo el gobierno de Camacho. Se negó rotundamente a que hubiera una base militar gringa y consiguió una solución pactada a mi conflicto e impidió que me mataran. Ésa fue la última vez que me reintentaron reenganchar en las filas del Institucional. Me ofrecieron una diputación local y, como para dorarme mucho la píldora, me hablaron de lo lejos que podría llegar. Que si diputado federal, senador o, ¿por qué no?, gobernador del Estado de Morelos. Yo sabía que eso eran puros cuentos chinos, pero chambas institucionales no me habrían faltado si me hubiese calmado ahí y viviría a cuerpo de rey ahora. Bien pensado, lo de gobernador no estaba mal. Así podría, al menos en mi estado adoptivo, vigilar el correcto funcionamiento de las instituciones y encarrilarlo en el camino revolucionario.

Era otra forma de presentar la lucha, pero sabía que no podía ser en el PRI. En ese partido había que corromperse para subir. Por eso formé mi propio partido y me presenté dos veces a la lucha por la silla estatal, pero no había nada que hacer con el del carro completo. Sí o sí tenía que ganar el institucional. Los catrincitos de la casta sagrada habían sido sustituidos por unos nuevos rotitos que, en efecto, seguían hablando con bellas palabras de la Revolución, pero que en el fondo sólo les interesaba complacer a los gringos y llenar sus bolsillos. Son una mafia inamovible que sólo por la fuerza pueden ser arrancados del poder. Me levanté por segunda vez y estuve echando bala por las montañas de Morelos. Nuevamente la prensa me tildó de bandolero y me acusaron de toda clase de injurias. Hasta salió un encabezado que decía “El contrarrevolucionario Jaramillo ataca de nuevo”. Sin embargo, esta vez el cuerpo ya no me acompañó. Los años y las friegas de luchas pasadas me pasaron factura. No me quedó otra más que tranzar con el Gobierno.

Yo ya había hecho suficiente. A otra generación le tocaba plantear la lucha. Además, cómo que eso de pegar tiros ya la gente no lo veía bien. Prolongué la guerrilla para que se cansaran de andarme siguiendo por el cerro y se sentaran a negociar. Y así fue como el nuevo presidente López Mateos, que se las daba de muy campechano y dialogante, mandó a sus licenciados para llegar a un acuerdo con respecto a la viabilidad del ingenio y a mi persona. Negocié lo justo para que me dejaran volver a con mi vieja y los chamacos. De hecho, pude comprobar que no estaba tan cascado como imaginaba. Al cabo de un tiempo en casa, descansando y con la rica comida de Epifania, conseguimos contra todo pronóstico encargar un nuevo chilpayate. Después de todo, ¿por qué no iba a poder ya descansar y vivir tranquilamente, viendo crecer a mi prole como maíces tiernos bajo la luz del sol? Se me llenaron las ideas de ilusiones y, quizá, porque estaba tan contento no desconfíe de los militares que vinieron el otro día, en la madrugada, a mi casa.

Según eso requerían de mi presencia para un acto con el gobernador donde se me concedería la medalla azteca y ya de paso llevarían a mi familia para que me viesen homenajear. También me dijeron que el gobernador me quería consultar unos planes de inversión que tenía para el ingenio. Yo alegué que mi esposa no podría venir dado su estado, pero ellos para convencerme prometieron todo tipo de comodidades, desde darle sombrita hasta atención médica si se requería. Ella, que siempre fue mi principal valedora en todos estos años, fue la primera en apuntarse al carro. Quería verme en el cenit de mi gloria. Cuando llegamos a lo alto de las ruinas de Xochicalco y me encontré con que no había nadie, supe que había caído en una burda celada. La otrora gentileza de los militares tornó en crueldad despótica. No se conformaron con querer matarme, sino que primero me obligaron a ver cómo quebraban a toda mi familia sin importarles que Epifanía llevase una vida dentro.

Después de la descarga, cuando el cobarde capitán se acercaba para darles el tiro de gracia, no sé cómo logré zafarme y trepar entre la pared hasta llegar al aro del juego de pelota y pasarme al otro lado de la construcción prehispánica. A partir de ahí, corrí monte abajo escondiéndome entre matojos, esperando a cada rato que aparecieran los militares con sus jeeps para aprehenderme y ajusticiarme, pero los únicos carros que pasaron iban con bastante prisa, yéndose de las ruinas como almas perseguidas por el diablo. Una vez sí sentí que ya me habían detectado, y fue cuando el último coche del convoy se detuvo para que meara el capitán Martínez. Pero éste hizo sus necesidades sin notar mi presencia a un par de metros.

Esperé hasta la noche y entonces proseguí mi camino. Me costó mucho llegar ya que por más que hice señas, ningún conductor quiso darme aventón. Fue al llegar a mi casa que entendí por qué no me habían perseguido los nuevos pelones. Yo, al igual que la revolución, ya estaba acabado. Ambos habíamos perdido. ¿Pa’ qué ensañarse conmigo si me acababan de quitar aquello por lo que vivía? Ahora sólo siento un cansancio de siglos de cadenas oxidadas, mas no rotas, mientras percibo que todo a mi alrededor es atrapado por una niebla impenetrable de la cual yo no puedo salir.

También te puede interesar: La venganza de Arthur Conan Doyle.