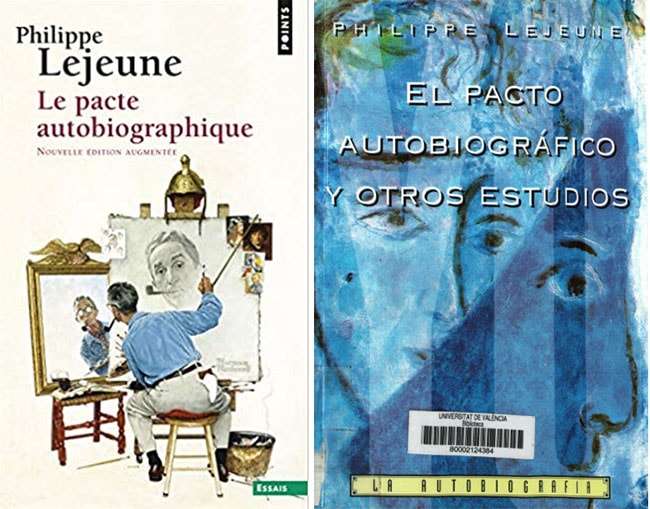

La autobiografía es un género o un venero muy importante de la literatura donde no sólo se ventilan las nociones del yo, el sujeto, la verdad, la historia o la visión del mundo, sino que está en juego ese gran tema de la memoria que es el recuerdo y el olvido. Además, tres modos de identidad convergen y se enredan entre sus líneas: el autor, el narrador y el personaje. En efecto: una persona de carne y hueso (el autor: un yo verídico o empírico) cuenta su vida en primera persona (la voz narrativa: un yo poético o literario) cuyo protagonista (el personaje: un yo narrado o relatado) es… ¡el propio autor! En “El pacto autobiográfico” el ensayista francés Philippe Lejeune define a la autobiografía como un “relato retrospectivo en prosa que una persona real hace de su propia existencia, poniendo énfasis en su vida individual y, en particular, en la historia de su personalidad”. Subrayo persona real porque una persona concreta escribe verazmente su vida, aunque esta intención sincera se encuentre constreñida por la fidelidad y accesibilidad de los recuerdos, así como por la capacidad para expresarlos, para no mencionar las motivaciones que sesgan el texto de formas impensadas. Subrayo también la historia de su personalidad, pues elucidarla supone el característico desdoblamiento de la autoconciencia: un yo presente espía y relata a un yo pasado o… a varios yoes.

Se ha debatido si la autobiografía es una narración histórica o una ficción, aunque algo asume de ambas, quien la emprende no sigue los rigurosos métodos de un historiador, ni el creativo camino del novelista. Los críticos posmodernos no consideran a la autobiografía un género literario, sino una forma de elaborar textos que ocurre en muchas obras, sobre todo en las que expresan auto-referencia, algo difícil de precisar. Hay quien estipula que todo escrito literario es autobiográfico por el hecho de estar escrito por una persona desde su propio mundo y su punto de vista.

Acudamos a las ciencias cognitivas para ver si sus paradigmas y modelos arrojan alguna luz sobre la autobiografía y si esta práctica narrativa, a su vez, ilumina los procesos y la estructura de la autoconciencia. La ciencia cognitiva inicial asume que se representa e interpreta el mundo mediante el lenguaje y que estos actos del habla se comparten de múltiples maneras. El agente de esta intención comunicativa sería un yo relativamente definido y estable. Pero, como hemos visto, en las corrientes más actuales, el yo no se considera una unidad definida y definitiva, sino un proceso multidimensional que cambia por la construcción en marcha de una autobiografía implícita, cuya finalidad es proporcionar un sentido a la experiencia y una organización a la propia identidad. También se ha dicho que quien produce una autobiografía no es el yo, sino la elaboración de la autobiografía construye o constituye al yo. Podemos entrever que la narrativa de la propia vida y la autoconciencia son dos sistemas cognitivos dinámicos de alta jerarquía que se enlazan y refuerzan mutuamente, la primera como subsidiaria de la segunda.

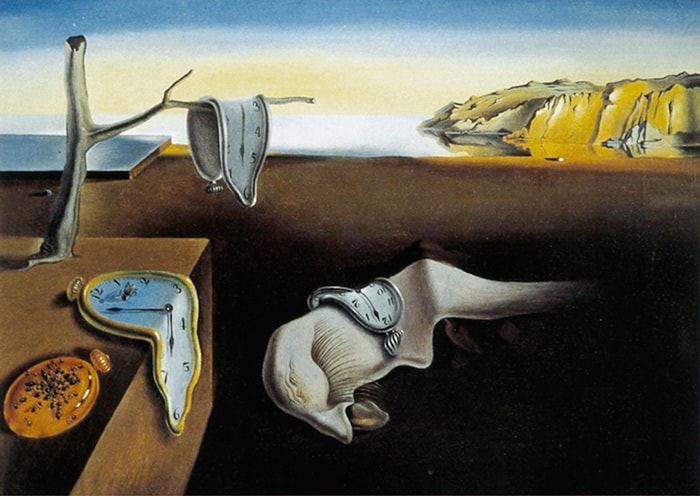

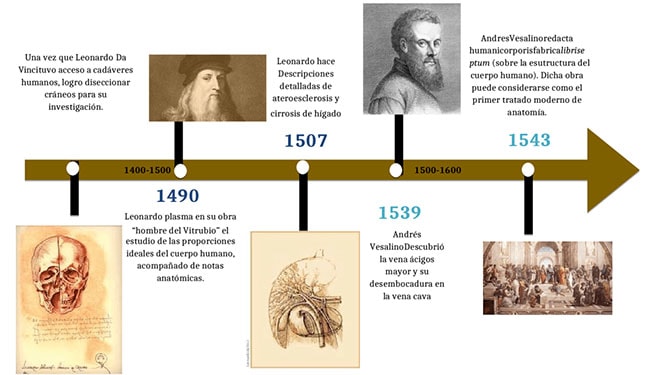

En cada persona la historia de su vida se organiza mediante un mapa mental que no semeja una línea de tiempo histórico en la que se identifican puntos salientes, como son las cronologías relevantes que se presentan en un libro de historia. La mente no construye el tiempo pasado como una flecha cronológica sino en trayectorias, como la secuencia laboral, las aficiones y hobbies, la vida sentimental o la familiar que, al ser rememoradas se disponen mediante indicadores internos y externos. Desde luego estas líneas pueden encontrarse, entrelazarse y empalmarse, o bien la persona puede ordenarlas cronológicamente al contar o escribir su vida.

El pasado rememorado no tiene la consistencia o la claridad de la experiencia presente, pero adquiere nuevos significados que modelan y se anclan en la conciencia de sí por varias razones. Una es el hecho de que cualquier incidente recordado ha sobrevivido al olvido, lo cual constituye un filtro de información que opera fuera de la voluntad y tiene relación con otras funciones mentales, como la atención, la motivación, la emoción o el sistema de creencias. Otra razón que liga al recuerdo con la autoconciencia se refiere a que cada evocación asienta y aclara al recuerdo, porque mientras más se evoca es más fácil recuperarlo y porque, con cada evocación, suele sufrir ajustes e inferencias que lo resignifican. En suma: la memoria autobiográfica no sólo recapitula vivencias pasadas protagonizadas por un yo previo, sino que, al hacerlo, restaura y moldea al yo presente. De esta manera es posible afirmar que el conocimiento sobre uno mismo derivado de la evocación, interpretación y acomodo de la propia historia es propiamente autonoético, porque rastrea y borda el saber sobre uno mismo.

Más aún: la memoria autobiográfica se integra al autoconocimiento porque dispone las experiencias individuales en marcos sociales y culturales. Este tipo de memoria surge en los infantes junto con la adquisición del lenguaje y se afianza en la adolescencia mediante una narrativa que se enriquece en el diálogo y la vivencia sociales. En efecto: la estructuración autobiográfica durante la adolescencia se conforma al patrón de socialización y al uso que el/la joven hace de pautas y símbolos culturalmente disponibles. Al establecer un nicho al yo en el tejido social, las narrativas familiares contribuyen al desarrollo de la memoria autobiográfica y se ha observado que los padres con una narrativa personal pulida y articulada tienen hijos con la misma capacidad.

Un ejemplo manifiesto de esta autoreferencia contextual es el libro “Identidad en el laberinto de la memoria” del fotógrafo mexicano Pedro Tzontémoc, quien despliega su búsqueda de identidad en la historia de su familia proveniente de la emigración gallega a México. El artista estuvo expuesto a esta tradición en su infancia y juventud no sólo en su núcleo familiar, sino en el contexto del amplio árbol genealógico que lleva el apellido Díaz desde una pareja de campesinos de la montaña lucense, casada hacia 1865, hasta cientos de descendientes en varios países de Hipanoamérica (la diázpora, en la que está incluido el que esto escribe). Las fotos de lugares y personas que Pedro Tzontémoc ha tomado y recolectado constituyen la cartografía de un mestizaje forjado en el laberinto de esta estirpe familiar y de los paisajes contrapuestos de México y Galicia.

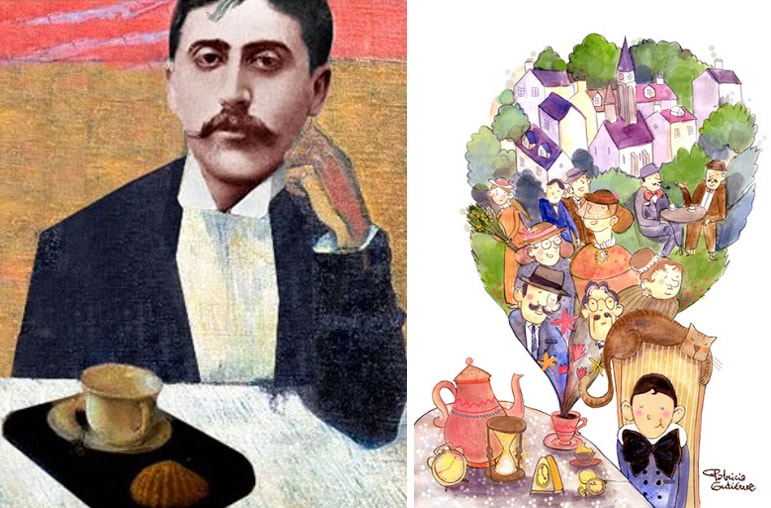

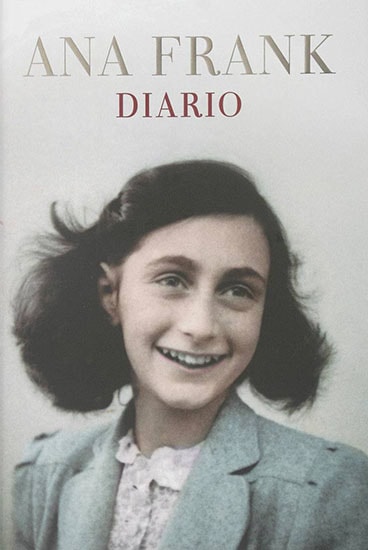

La memoria y la narración autobiográficas parecen cumplir una función de autorregulación y homeostasis, muchas veces en el marco de conflictos que requieren ser comprendidos. Llenan así un cometido que rebasa al individuo, sus memorias y sus intenciones personales porque un objetivo manifiesto en casi todas las autobiografías es comunicar a otros yoes el yo del autor. Se ha dicho que Michel de Montaigne inauguró la conciencia moderna de un yo que escribe sobre sí mismo; parecería necesario agregar que este yo relator necesita a otro yo receptor que lo pueda escuchar y comprender. Al iniciar a los 13 años su entrañable e inmortal Diario, Ana Frank resuelve meridianamente este cometido:

“A fin de evocar mejor la imagen que me forjo de una amiga largamente esperada, no quiero limitarme a simples hechos, como tantos hacen, sino que deseo que este Diario personifique a la amiga. Y esta amiga se llamará Kitty”.