En la autoimagen corporal de una persona se distingue la apariencia de su rostro, la parte del cuerpo más expuesta a la vista de los otros. Además de los rasgos faciales individuales, tal apariencia entraña una valoración estética, uno de los atributos más relevantes de la conciencia de sí y que engendra consecuencias sustanciales sobre las actitudes, percepciones, experiencias y comportamientos sociales de la persona.

La valoración estética del rostro constituye una de las motivaciones más básicas y arcaicas de la especie humana porque soporta una gran carga simbólica: “el mal y el bien en la cara se ven”. Es así que desde Cicerón se supone que “el rostro es el espejo del alma” y a lo largo de la historia y lo ancho de la geografía ha ocurrido una equiparación entre la belleza y la bondad, o entre la fealdad y la maldad, que inunda mitos, narraciones o artes visuales y aún impacta la vida social. En efecto, se conoce que, independientemente de su bondad o inteligencia, las personas hermosas (del latín fermoso: bien formado), tienen mejores evaluaciones, desempeños y remuneraciones en la vida laboral. Para los actores y particularmente para las actrices, el atractivo físico es determinante de su contratación, publicidad y del éxito de las películas que protagonizan, además de convertirles en compendios de belleza y focos de admiración o aún adoración para ciertos miembros de la población, sobre todo los más jóvenes.

Los incontables concursos de belleza, la profusión de cosméticos, o la creciente importancia de la cirugía plástica y la ortodoncia atestiguan el valor social que tienen la belleza del cuerpo y en especial del rostro. Sin embargo, esta sobrevaloración tiene fuertes detractores en algunos colectivos, académicos, feministas y religiosos. La polémica implica condiciones y consecuencias muy profundas para la autoconciencia porque la valoración del propio rostro, siempre graduada en comparación con la de otros y en referencia a ellos, impacta la imagen corporal, la actitud social y las interacciones del sujeto.

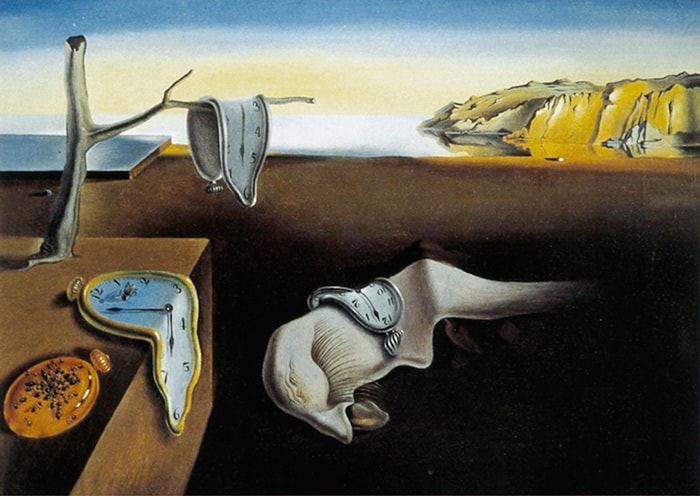

Un punto central y relevante en este tema es el modelo o estándar de belleza facial contra el que se compara la representación de un rostro, tanto el propio como el ajeno. En este sentido es ilustrativo examinar si, como afirmaron entre otros David Hume y Oscar Wilde, “la belleza está en el ojo del observador”. Este dicho proclama que la belleza no es un factor objetivo situado en el mundo externo, sino que es un hecho subjetivo prescrito por la valoración del observador. Si esta noción fuera verídica en el caso del rostro, estaría supeditada a un modelo asumido e implícito de belleza facial. Para puntualizar esto, es importante referir que desde Francis Galton en el siglo XIX se ha realizado una investigación muy extensa de los rasgos que se consideran atractivos en un rostro humano mediante técnicas fotográficas y computacionales.

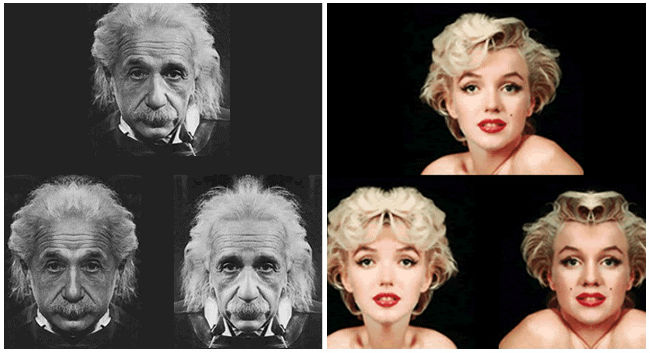

Los tres rasgos más estudiados y establecidos de belleza facial son el promedio, la simetría y el dimorfismo sexual. El promedio se refiere a que se califican como más atractivas las caras que resultan del mayor número de rostros equiparados. Este efecto se demuestra al realizar una síntesis de fotos reales en un rostro promedio o cara quimérica que elimina las diferencias individuales y conserva las generales. La simetría se refiere a la similitud que tienen la parte derecha e izquierda del rostro cuando se divide en dos mitades por la línea media. Al realizar caras compuestas de los dos lados derechos y de los dos izquierdos se hace patente que los rostros asimétricos son menos atractivos que los simétricos. El dimorfismo sexual consiste en las diferencias entre el rostro masculino y el femenino y que se revela en las caras quiméricas de hombres y mujeres. Si bien las caras promediadas resultan más atractivas que cualquiera de las iniciales y verídicas, la faz resultante resulta aún más atractiva si se exageran los atributos más femeninos o masculinos. Estos tres rasgos de belleza y atracción se han tomado como indicadores biológicos y en especial hormonales que se asocian a una mayor fertilidad, potencial reproductivo y de crianza. Es posible que existan otros factores adjuntos.

Pero no todo es innato y genético en el modelo de rostro ideal, pues éste se modifica durante el crecimiento de acuerdo con la experiencia de cada individuo en relación al tipo de personas y rostros que encuentra en su vida y a los parámetros estéticos prevalentes de su cultura y que hoy en día se presentan profusamente en revistas de modas, anuncios comerciales, la televisión o las películas “románticas”. De esta manera, la exposición del individuo a su hábitat humano durante el desarrollo puede reforzar o corregir el modelo de rostro atractivo. En suma: la efigie ideal parece tener elementos universales e individuales que inclinan a cada persona hacia cierto prototipo de rostro como epítome de belleza, lo cual seguramente tiene consecuencias en el enamoramiento y la selección de pareja sexual o parental. Puede parecer una exageración y una simplificación decir, como lo afirmó Milan Kundera, que cuando uno está enamorado, está enamorado de un rostro, pero si bien La Bella se enamora de la personalidad de La Bestia, satisface que al final de la fábula se rompa el hechizo y ésta se convierta en un hermoso príncipe. Ambos resultan bellos… y buenos además.

El cotejo frecuente que hace una persona de su fisonomía en relación a la de los demás afecta la representación que tiene de sí misma: entre guapos uno se siente feo y entre feos, guapo. Algunas investigaciones han mostrado que si se les solicita a miembros de parejas de larga duración que seleccionen las fotos de múltiples rostros que les parezcan más atractivas, el promedio de ellos es similar al rostro de la pareja. Más aún: las personas eligen como más atractivos los rostros que se asemejan más a sí mismos. Esto implica una forma de homogamia que se expresa en el aforismo “like mate with like” (lo similar se aparea con lo similar) y que funciona en muchas especies animales, incluyendo en alguna medida a la humana. Los biólogos evolutivos han determinado que la consanguinidad humana juega un papel importante en la evolución porque cuando ésta es muy elevada, como en el caso de hermanos, o cuando es muy lejana, hay menos descendencia que cuando hay una consanguinidad moderada.

Hay evidencia experimental de que la mayoría de las personas mantienen una imagen de su propia apariencia, en especial de su cara, más bella que la verídica, lo cual explicaría la creencia de que uno no es muy fotogénico, porque al verse en una foto considera que la imagen no le favorece ni le hace justicia. El reconocimiento de la propia cara es mejor cuando se compara con imágenes discretamente modificadas para exponerla con ojos más grandes, narices más pequeñas y apariencias más atractivas. Esto concuerda con las observaciones de que los autorretratos dibujados de memoria suelen ser más atractivos que las caras originales y verídicas, precisamente porque acentúan estos rasgos. La discrepancia entre los rasgos reales e idealizados implica que la representación del propio rostro es más atractiva que la verídica en la mayoría de las personas y probablemente redunda en un ego más aceptable y una mayor asertividad social. Y así, seguimos documentando que las personas tienden a concebir una imagen más seductora de sí y para sí. “Muy bien, míster DeMille, estoy lista para mi closeup.”

También te puede interesar: Cara a cara: fisonomía del semblante y rubor del rostro.