COVID-19. ¿Pandemia? ¿Histeria? ¿Hay lugar a controversia? Sí…

He respondido al nuevo coronavirus como muchos de ustedes. A ratos con escepticismo. A ratos con miedo. Siempre con frustración. ¿Qué debo pensar? No puedo quedarme callado porque me dedico a investigar controversias, y mis lectores me exigen que abunde sobre ésta. Entonces, despejo mi escritorio y reviso las notas que recibo de amigos y familiares, más volcados sobre las noticias (yo estoy terminando un libro). Y encuentro un hilo digno de jalar. El meollo, he concluido, es decidir cuál de las dos epidemias es la más peligrosa.

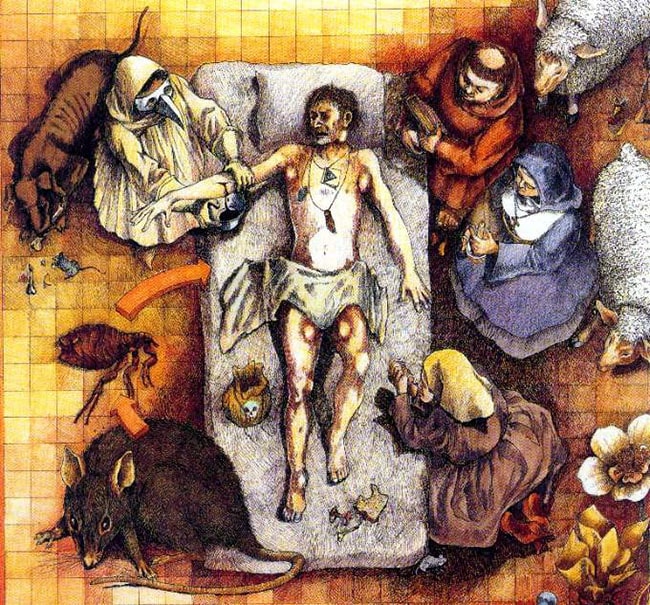

Porque hay dos. Una es la epidemia médica: un patógeno brinca por contagio de cuerpo en cuerpo—por ejemplo, al toser—. La otra es la epidemia social, donde una idea brinca por imitación, ‘tosida’ de las bocas, y en conferencias de prensa, y en artículos, y en redes, y se ‘viraliza’, como decimos. En principio, a la epidemia médica la ataja una cuarentena efectiva. Con la epidemia social no hay cuarentena que valga; el único remedio es la razón—la razón vertida sobre el fenómeno mismo del contagio de ideas—.

Razonemos, pues.

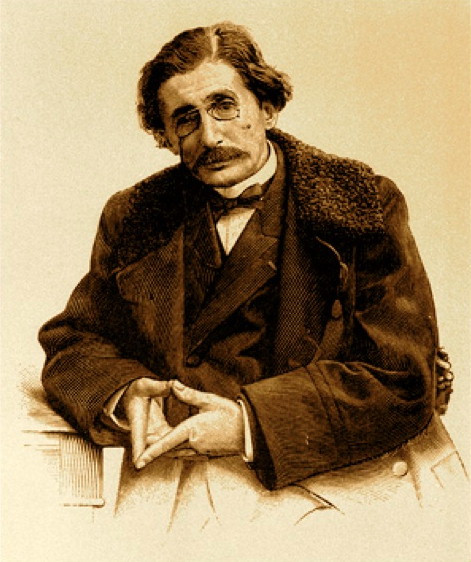

El genio decimonónico Gabriel Tarde, pionero de la ciencia social, nos propuso estudiar Las Leyes de la Imitación (1895), título del libro que lo hiciera famoso. Para Tarde—quien fuera, en Francia, director del Instituto de Estadística del Ministerio de Justicia—el comportamiento de una sociedad expresaba la distribución estadística, siempre en evolución, de sus ideas; había, por ende, que investigar las leyes de aquel milagroso contagio—esa “fotografía interespiritual”—que replicaba una idea de mente en mente: el aprendizaje social.

Gabriel Tarde.

Emile Durkheim.

A diferencia de su gran contrincante, Emilio Durkheim, hoy honrado como ‘padre de la sociología’, Gabriel Tarde no hizo escuela. Habría que esperar hasta los 1970 para que surgiera, desde la biología, la idea—esencialmente Tardeana—de tomar la maquinaria matemática de la teoría de juegos evolutiva, creada para estudiar la evolución de genes, y aplicarla al estudio de los ‘memes’, término técnico que nos refiere, en esta literatura, no solamente a las tonterías que compartimos por WhatsApp, sino a todas las ideas, normas, creencias (y un largo etcétera) que a diario transmitimos por ‘contagio social’. Esta nueva ciencia estudia 1) las interacciones selectivas entre genes y memes que fueron formando, en la evolución humana, una psique adaptada para el aprendizaje social; y 2) la forma como dicha psicología tercia la distribución de los ‘memes’ en procesos de escala histórica y política. La llaman ‘teoría de herencia dual’ o ‘coevolución genes-cultura.’.

Ha sido muy influyente en este campo el trabajo de Robert Boyd y Peter Richerson, autores de Culture and the Evolutionary Process (1985). Ellos y sus alumnos han trabajado mucho sobre ‘sesgos de contexto’ que nos predisponen a adquirir memes sin fijarnos tanto en su contenido sino más bien en su fuente (sesgo de prestigio) o en su representación mayoritaria (sesgo conformista). Pero interesan también diversos ‘sesgos de contenido’ que hunden nuestra atención en lo que un meme ‘dice’.

El sesgo de prestigio es adaptativo porque se activa cuando parece que alguien sabe más. Entonces surge un mercado. Queriendo ser como ellos, los aprendices ‘clientes’—la demanda—pagan (lambiscones) con favores, regalos, apoyo, etc., por acceso a los modelos con información experta—la oferta—. Reciben mayores utilidades lambisconas los más expertos, y en ese diferencial surgen las ‘jerarquías de prestigio’.

Robert Boyd (Fotografía: ASU).

Peter Richerson (Fotografía: Science).

El sesgo conformista también es adaptativo, porque, suponiendo que se abandona lo que resulta contraproducente, entonces cuanta más gente haga X, mayor la probabilidad de que aporte un beneficio.

Por supuesto que mis lectores ya están multiplicando en sus mentes las excepciones, tan abundantes que comienzan a dudar de su carácter ‘excepcional’. Pero es bueno recordar que nuestra psicología evolucionó en sociedades muy pequeñas de cazadores y recolectores, grupos íntimos donde todo mundo se conoce y se ve a diario. Ahí, sin muchas ambigüedades o asimetrías de información, el éxito relativo de una persona—índice de la calidad de su conocimiento y habilidades—no puede fanfarronearse. Y una mayoría equivocada se deshace rápido con el aprendizaje individual de los brevemente acarreados. Tenemos estos sesgos, pues, no porque acierten siempre y en todo lugar, sino porque aciertan lo suficiente en las sociedades pequeñas que por cientos de miles de años fueron las nuestras.

El sesgo conformista actúa en contra de cualquier idea nueva porque dicha idea, por definición, será minoritaria. Pero si la difunde una persona (o institución) con suficiente prestigio, podrá sin embargo crecer su representación hasta borrar cualquier conflicto con el sesgo conformista, mismo que de ahí en adelante la sostendrá en alta ‘frecuencia,’ como decimos.

Estos fueron los temas de mi doctorado en antropología evolutiva y sociocultural bajo supervisión de Robert Boyd en UCLA. En 2001 (ya llovió…) publiqué mi trabajo de tesis: una investigación del impacto del sesgo conformista sobre los ‘juegos de coordinación’ y sobre la organización étnica, responsable de moldear una psicología que (desgraciadamente) encuentra apetecibles a las ideas racistas. En el mismo año, publiqué con el antropólogo de Harvard, Joe Henrich (en aquel entonces también alumno de Robert Boyd en UCLA), una investigación paralela que hicimos para explicar la evolución del sesgo de prestigio y el mercado que produce.

Lo que vengo de hacer en el último párrafo es establecer mis credenciales. Debe hacerse con cuidado, porque, como explicamos Henrich y yo, la gente se ofende fácil si uno presume demasiado, actitud ‘eriza’ pero adaptativa, porque la arrogancia de un modelo indica lo caro que será acercársele—es decir, que exigirá demasiado en pagos de lambisconería por acceso a su persona, y por ende a su información—. Eso hará más redituable ‘hacerle la barba’ a otro modelo quizá menos experto pero también menos ‘mamila’. Un monopolista local (un genio) sí puede pavonearse a sus anchas (los clientes no tienen alternativa), pero en un mercado competitivo el modelo muy arrogante se quedará sin clientes. Es mejor, por tanto, que los elogios vengan de un tercero, e idealmente de una fuente con autoridad institucional. Por ejemplo, de la Human Behavior and Evolution Society, que premió mi teoría sobre la psicología del racismo, o de Psychology Today, que ha declarado mi teoría del prestigio “un clásico”. (¿Vieron lo que hice?) El efecto de esto, si funciona, es alzar la percepción de mi competencia experta a ojos del lector, causando que se incline favorablemente hacia lo que diga. Así funciona el sesgo de prestigio.

Claro que es menos potente cuando uno explica, en el mismo aliento, la operación del sesgo. Pero mi propósito es justamente ése: no que mis lectores adopten como artículo de fe las afirmaciones que siguen, sino que observen, bien en guardia, sus propios sesgos psicológicos, responsables de las epidemias sociales. Los quiero razonando—libres—. Porque yo, como otros, puedo equivocarme, y serán ustedes (y nadie más) los responsables de alojar cualquier idea en sus cabezas.

Se habla, en la literatura psicológica, de negativity dominance (‘dominancia de la negatividad’). Este sesgo de contenido, bien documentado, privilegia las malas noticias:el ‘sesgo de alarma’.

¿A qué se debe? Imagina a tu tatara, tatara, … abuelo, cazador, en la sabana africana, abriéndose camino en el pasto. Qué advertencia, emitida de un colega de caza, sería la más urgente: ¿que a un lado está una posible presa, o un posible león? Los costos de no hacer caso son más altos con malas noticias que con buenas. En el mundo íntimo de cazadores y recolectores los mentirosos alarmistas pronto quedan expuestos y sufren los costos sociales correspondientes, por lo cual no hacen demasiado daño. Luego entonces, ahí conviene, cuando escuchas una alarma, reenviarla rápido, y proteger a toda tu comunidad. No es un sesgo racional; es adaptativo. (Ojo, que esos dos no siempre son lo mismo). Pero en el mundo actual, aquel sesgo otrora adaptativo a veces nos traiciona. Pues este mundo es anónimo, con división radical de trabajo y de conocimiento; confirmar la veracidad de una información es aquí, para un simple mortal, mucho más difícil (a menudo, imposible). La mentira florece. El alarmismo entonces hace estragos, porque, queriendo protegernos unos a otros, comunicamos cualquier sobresalto.

Lo hemos visto en WhatsApp, donde a diario la gente comparte alarmas. En el grupo de mi familia extendida me di a la tarea, como experimento, de investigar cualquier ‘reenvío’ en esta categoría. La estadística es asombrosa: en dos años que estuve haciendo esto, hubo uno o dos mensajes verdaderos, y quizá dos o tres confirmaciones parciales (mensajes que exageraban, sin ser completamente falsos). El resto—y estamos hablando de cientos de mensajes—eran todos falsos. El efecto fue que mis familiares se convencieron y al final dejaron de enviar mensajes de alarma, con un periodo de transición donde una súplica avergonzada me pedía que los investigara yo antes de ser enviados más ampliamente. Pero este cambio conductual tomó dos años: un testimonio elocuente de la potencia del sesgo (y todavía, de cuando en cuando, mis parientes recaen, porque ‘no vaya a ser…’).

Los mensajes falsos de alarma pueden tener costos altísimos, desde el costo de ansiedad para gente que se imagina peligros peores y más abundantes de los que realmente existen, hasta los costos enormes de las decisiones económicas y políticas con consecuencias de largo plazo que pueden vulnerar a millones de personas.

En los últimos años he venido estudiando el tema de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, ambos consecuencia de una mentira viral que resultó en pandemia social. Esa mentira afirmaba que ‘los judíos’ eran una gran conspiración, que en secreto controlaba ya todas las instituciones mundiales, y que nos iban a destruir. Diversos líderes fascistas en Europa prometieron que sólo un gobierno fuerte y centralizado alrededor de un líder omnipotente podría protegernos de ‘los judíos’. No importó que, llegada la hora de la verdad, ninguna de esas instituciones supuestamente controladas por los judíos los defendiese, ni que dichas instituciones se unieran, por el contrario, en su mayoría, a la gran matanza, directa o indirectamente. No importó: nadie ha aprendido nada, como si no fuera nuestra asunto aprenderlo. Pero sí es nuestro asunto. Porque los antisemitas fueron un gran costo para todos nosotros. Si bien murieron entre 5 y 6 millones de judíos, también murieron más de 54 millones de no judíos, y cientos de millones de no judíos más perdieron todas sus libertades. Los victimarios de todos, judíos y no judíos, fueron los mismos antisemitas.

Pero no aprendemos porque se combinan aquí dos poderosos sesgos de contenido. Uno es genético: el sesgo de alarma. Y el otro es cultural: es el viejo prejuicio de que ‘los judíos’ son poderosa y misteriosamente malos, anclado en el cargo antiguo de haber matado a Dios—primer ‘libelo de sangre’ y centro pesado de la cultura cristiana—. Es nuestra superstición central. Por eso es tan difícil aprender. Por eso, como si no hubiéramos pagado un precio altísimo, en carne propia, la última vez que las ‘viralizamos,’ seguimos ‘reenviando’ las mentiras que causaron la Segunda Guerra Mundial. No es imposible que esto nos vuelva a costar—a todos—otro colapso de Occidente.

Como bien dijo Ludwig von Mises, otro genio de la ciencia social,

“Todo lo que sucede en el mundo social … es consecuencia de las ideas. Lo bueno y lo malo. Es menester luchar contra las malas ideas”.

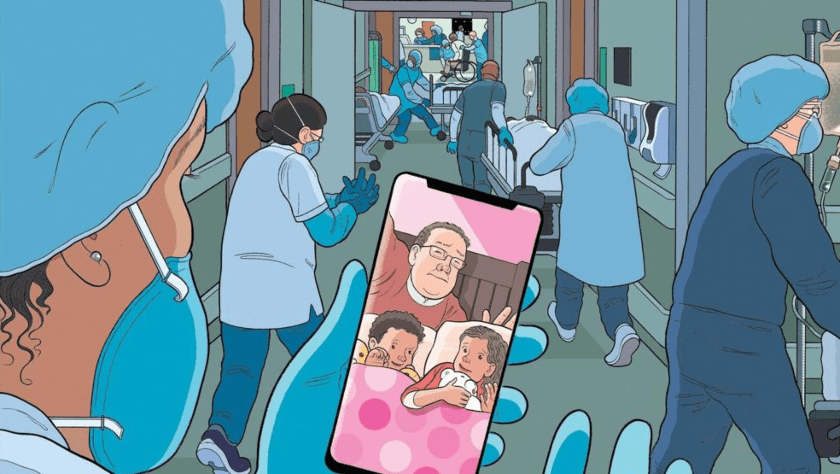

Ahora bien, en este momento estamos, sin duda, en una pandemia social. Pues a través de conferencias de prensa, artículos, conversaciones, y redes, ya se alojaron en las mentes de (casi) todos, en todo el mundo, los siguientes memes:

1) Hay un nuevo coronavirus causando enfermedad tipo ‘influenza’.

2) Es muy contagioso.

3) Su letalidad es mucho más alta de lo normal.

4) Los Estados deben expandir a toda velocidad sus poderes de emergencia.

5) Los ciudadanos debemos obedecer y tolerar restricciones a nuestros derechos y libertades.

¿Tiene sentido? ¿O somos víctimas de una mentira alarmista?

Hay que hacerse la pregunta. Porque en 2009, en México, ya tuvimos una alarma parecida que paralizó al país y costó muchos millones: la ‘influenza porcina’ (H1N1). Se anunció ‘pandemia’ y en otros países, también, se tomaron medidas de emergencia, aunque menos costosas que las nuestras. Mientras duró la ‘emergencia’ circulaban cifras escalofriantes. Pero al asentarse el polvo, quedó claro que “la influenza porcina H1N1 no es peor que la influenza estacional”. ¿Por qué entonces se tomaron estas medidas? Porque fueron promovidas desde la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Se combinaron los sesgos de alarma y prestigio. Porque ‘pandemia’ da escalofríos. Y nada más pronunciar ‘Organización Mundial de la Salud’ produce pasmo. ¿Quién es uno para retar a la Organización Mundial de la Salud? Entonces, cuando dicha organización, con su autoridad y prestigio institucionales, declara una pandemia, los tomadores de decisiones, aunque quieran ser más cautelosos, quedan en una posición muy incómoda. Porque el experto en salud, se supone, es la OMS.

Pero si no estaba pasando nada, ¿por qué gritó la OMS ‘¡pandemia!’? La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, a principios de 2010, exigió una investigación, acusando, en la misma resolución, que,

“… para promover sus medicinas y vacunas patentadas contra la influenza, las compañías farmacéuticas influenciaron a los científicos y a los funcionarios responsables de la salud pública para que alarmaran a los gobiernos en todo el mundo y los hicieran destinar recursos preciados de salud a estrategias de vacuna ineficientes, y sin necesidad alguna expusieron a millones de personas sanas a un número desconocido de efectos secundarios de vacunas insuficientemente probadas”.

El reporte del Dr. Ulrich Keil, del Instituto de Epidemiología de la Universidad de Münster, y director del Centro de Colaboración de la propia OMS en la misma ciudad, emitió un reporte devastador (almacenado en el sitio web de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa) sobre cómo la OMS había manejado “la supuesta pandemia de la influenza porcina”.

Esta historia no es la demostración de que la OMS nos esté diciendo mentiras hoy con su alarma sobre el COVID-19, que ya ha paralizado al mundo entero, y que costará una cifra inimaginable. Pero sí es la justificación para encender el escepticismo.

En todo caso, no inspira confianza que, hace unos días, Our World in Data, una publicación basada en la Universidad de Oxford, haya anunciado que en sus proyecciones sobre la pandemia ya no usará los datos de la Organización Mundial de la Salud porque están plagados de errores. Ni tampoco que, John P. Ioannidis, héroe mío y principal auditor de la calidad de los procesos científicos a nivel mundial, acuse que “la actual enfermedad de coronavirus, COVID-19, ha sido llamada la pandemia del siglo, pero quizá también sea el fiasco empírico del siglo”.

Ioannidis nos presenta con la siguiente pregunta:

“Se han adoptado medidas draconianas en muchos países. Si la pandemia se disipa—ya sea por sí sola o gracias a estas medidas—el distanciamiento social extremo de corto plazo y la cuarentena pueden aguantarse. Sin embargo, ¿por cuánto tiempo deben continuarse estas medidas si la pandemia se extiende sin freno por el mundo? ¿Cómo pueden saber los decisores si hacen más daño que bien?”

Según Ioannidis, “Los datos recolectados a la fecha sobre cuánta gente está infectada y cómo está evolucionando la epidemia son completamente desconfiables”.

Recordaré a mis lectores que nunca fuimos testigos de un esfuerzo oficial por comunicarnos una decisión razonada para responder al COVID-19. Es decir, nunca nos dijeron, en ningún país, “Miren, calculamos los costos de estas 3 distintas estrategias. Y como pueden ver en esta gráfica, cuyos supuestos están disponibles en el website X para la consulta del público, la menos costosa es detener todo—frenar en seco la economía mundial—”. Nadie lo justificó así. Sólo dijeron esto: “Hay gente que va a morir; ‘luego entonces,’ hay que parar todo”.

Me podrán decir: ‘Pero es que el COVID-19 mata a mucha gente’. Vamos a decir que sí. Aun así, y limitándonos nada más a las decesos, como si nada más eso importara, la pregunta que toca es ésta: ¿Y ustedes creen que frenar la economía mundial en seco no está matando, también, a muchísima gente? Con la cuarentena están aumentando el estrés y la ansiedad, y por lo tanto los suicidios (que ya venían subiendo). La pobreza impuesta aumentará la desesperanza, y con ello el reclutamiento a los grupos criminales, y por ende el homicidio. Otros morirán porque, sin empleo, ya no podrán comer bien ni comprar sus medicinas. Muchos caerán en el alcoholismo, que conduce a la muerte por diversas vías. Etc. Suponiendo que detener la economía mundial asesine más gente que el COVID-19, ¿aun así habría que hacerlo?

¡Para nada!, opinaron expertos de varios sectores, reunidos para Evento 201, simulación de pandemia realizada en el Johns Hopkins Center for Health Security en colaboración con el World Economic Forum y la Fundación Bill y Melinda Gates. En este ejercicio, sostenido, en asombrosa coincidencia, en octubre de 2019, a tan solo un mes de que iniciara nuestra presente pandemia, figuró como protagonista un coronavirus imaginario, aparecido primero en Sudamérica, con características de contagio y letalidad muy parecidas a las que se afirma tiene nuestro presente virus.

En la segunda sesión de la simulación, intitulada “Discusión Sobre Comercio y Viajes”, una presentadora abrió resumiendo los estragos de la cuarentena ficticia y concluyó:

“Estas disrupciones comienzan a tener consecuencias económicas profundas para la región sudamericana y pronto tendrán efectos en cascada globales. Estamos anticipando que pronto veremos disrupciones al comercio y al viaje quizá mucho mayores … [y según un economista,] una recesión global severa … mucho desempleo e inflación descontrolada, creando las condiciones para la inestabilidad nacional y cambios en el panorama político global”.

La pregunta para discutir era:

“¿Cómo deben los líderes nacionales, las empresas, y las organizaciones internacionales ponderar el riesgo de un empeoramiento en la enfermedad que traería un movimiento ininterrumpido de gente alrededor del mundo, contra los riesgos de consecuencias económicas profundas de las prohibiciones de viaje y comercio”.

El primero en comentar dijo que había que andarse con cuidado “para asegurar que no estemos causando una crisis humanitaria” con las restricciones, porque “eso puede producir más pánico, y en consecuencia todavía más difusión de la enfermedad”. El segundo observó que, en el caso de SARS, se habían implementado medidas para tener cuidado pero que había continuado el comercio y los viajes con Hong Kong, y eso había funcionado, y había que hacerlo también ahora mientras se pudiera. El moderador le contestó que, en este caso imaginario particular, “podemos estar seguros de que si continúan el comercio y los viajes continuará el contagio, pero la pregunta para nosotros es: ¿Quizá eso valga la pena, de cualquier manera? [O sea que] la gente se va a contagiar, pero hay que mantener los viajes y el comercio en el mundo a pesar de eso. Ésa es la pregunta”. El siguiente, un militar, dijo que el análisis debe hacerse sobre la pregunta: “¿Qué beneficio tienen estas intervenciones? ¿O tienen siquiera un beneficio?” Luego habló uno que dijo: “Creo que debemos evitar pensar sobre esto como una decisión binaria de si debe haber comercio y viajes o no”, porque puede haber medidas para proteger a la gente que viaja (sin impedirles los viajes). También se preguntó cómo podía protegerse a la gente clave que mantiene funcionando la infraestructura del comercio, en vez de parar el comercio. Le siguió una mujer que estuvo de acuerdo y que añadió que si se ponen demasiadas restricciones, la gente buscará cómo darles la vuelta, y ocultará información de sus enfermedades. Después habló un fulano que insistió en identificar todas las áreas cuya producción es crítica de asegurar para que el sistema económico funcione. Fue seguido de una mujer que abundó sobre los peligros para las economías que dependen del turismo. Los siguientes dos afirmaron también la importancia de mantener un nivel básico de producción y comercio para evitar un colapso del sistema. Etc. (Continuaron así un rato más).

Es obvio, por lo que vengo de resumir, que en este grupo de expertos nadie estaba urgido de detener todo. Por el contrario, había mucha preocupación de que esa ‘cura’ pudiera ser peor, y quizá mucho peor, que la enfermedad. Y estaban considerando un coronavirus imaginario, repito, con transmisibilidad y letalidad muy similares al nuestro. Pero no veo ninguna evidencia de que los gobernantes del planeta hayan calculado los costos de hacer una cosa contra la otra. Puedo ver que algunos resisten la idea de las restricciones y cuarentenas, cierto, pero son, en su expresión, tan frívolos como quienes recomiendan detenerlo todo. Nadie presenta un análisis de costos y beneficios. En dicho vacío de razón, lo que queda es el miedo, y el sesgo de alarma no es, aquí, muy buen consejero.

Tampoco el sesgo de prestigio. Si nos pasmamos simplemente ante las autoridades constituidas, y suponemos que, por sus exaltados cargos, saben lo que hacen, en vez de exigir que analicen costos y beneficios antes de torcer entero el sistema, quizá vayamos todos como leminos al precipicio—y muy seguros, gracias al sesgo conformista, de ver que tenemos tanta compañía—.

Nos espera, creo yo, un mundo muy distinto. ¿O qué? ¿Acaso no se han fijado que el mayor beneficiario de esta crisis, en todo el mundo, es el poder del gobierno?

Francisco Gil-White es catedrático del ITAM y autor del libro El Eugenismo: El Movimiento que Parió al Nazismo Alemán (de venta en Amazon).

También te puede interesar: Virus xenofóbico, terrible padecimiento social.