Gesto. “La cara que se muda”. “Gesto con visage. [sic.] Gesticulatio”. Ahora el Nuevo Tesoro Lexicográfico ya nos deja traer a este mundo contemporáneo las voces registradas por Nebrija en 1495. No hubo mucha variación en el significado hasta que Covarrubias, en 1611, convirtiera su Thesoro de la lengua castellana en una serie de entradas mucho más explícitas, siguiendo la antiquísima tradición de las Etimologías de Isidoro de Sevilla. Covarrubias explica que la voz latina gestio tiene que ver con “demostrar en el rostro y en su semblante, el efecto que está en el ánima” (actualicé la escritura para mayor facilidad de compresión). En el mismo año, Francisco del Rosal (Origen y etimología de todos los vocablos…) consigna que el gesto es un movimiento corporal (ya no sólo de la cara) que comunica algún afecto del alma. En las ediciones posteriores del Diccionario de Autoridades, el vocablo gesto vuelve a la cara.

Cuando analizamos imágenes, el gesto deja ese lugar del cuerpo para ocupar uno más amplio. Se sale del rostro para ser ademán, que es un modo de ser. El diccionario de Stevens (A new Spanish and English dictionary…1706) apunta que “ademán” se desplaza a la mano (ad manum) para indicar prácticamente lo mismo que “gesto”: gusto o desaprobación por algo a partir de un fruncimiento de los músculos del rostro, excepto que en esta explicación las manos ayudan a enfatizar cualquier expresión juntándolas para rezar, llevándolas a la cabeza para expresar terror o quizá sorpresa.

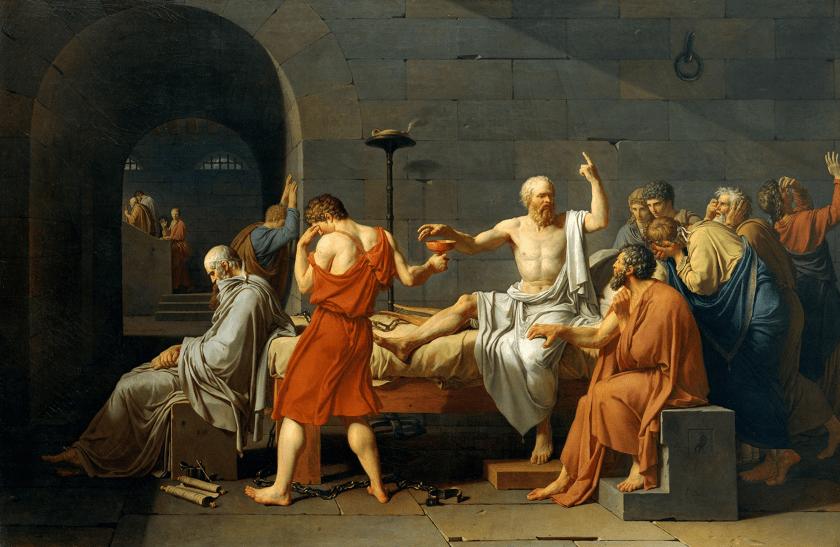

Para los que analizamos imágenes, el gesto representa un horizonte mimético, semiótico y semántico que se desplaza del ámbito de lo religioso (las manos juntas que rezan, lo cual es “claro para todos”) a lo político (el brazo extendido que podemos ver en fotografías de personajes como Hitler, Mussolini o Chávez) o a lo vocativo histórico, como el famoso pronus o ademán del profeta o del líder que señala el camino a un pueblo. Este gesto se caracteriza por levantar la mano y apuntar con el dedo índice, tal como el Sócrates que pinta Jacques-Louis David o como el Napoleón del mismo autor. El gesto es un semema en iconografía política, es decir, en el levantamiento o construcción de un personaje con liderazgo a partir de sus discursos e imágenes. Pronus o prono revela inclinación acendrada a algo: una idea, un horizonte promisorio… otra acepción es que alguien está echado sobre el vientre, pero esa es una postura poco gloriosa para los próceres franceses o latinoamericanos. El que guía, señala con el dedo la dirección. Y ése es un gesto.

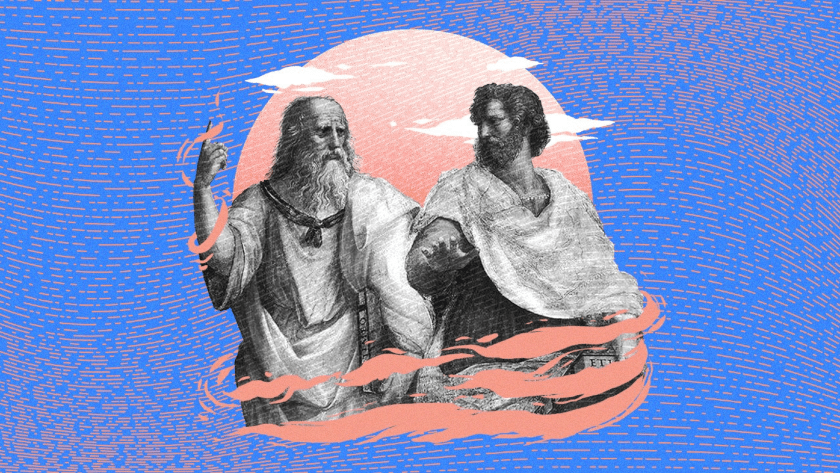

Rafael Sanzio pintó en La escuela de Atenas a Platón levantando un índice en actitud pontifical hacia el mundo de las ideas: quien levanta el índice tiene “el micrófono”, como diríamos hoy en día; tiene la atención de la audiencia, cuando no su fe desbordada en lo que está diciendo. Quien actualmente se atreva a aparecer en público ostentando este gesto, debe estar consciente de la responsabilidad que conlleva: no es sólo un simulacro o una teatralización para atraer las miradas momentáneamente: quien levanta el índice, tiene qué o hacia dónde señalar.

Hoy entendemos que el gesto es una responsabilidad cuando hablamos con alguien o cuando estamos frente a otros, de manera real o virtual. Quienes ahora estamos conectados permanentemente por pantallas, hacemos quizá un uso indiscriminado de las videollamadas: las podíamos hacer antes de la pandemia puesto que había aplicaciones para ello, pero no se usaron tanto como ahora. Porque quizá tenemos más necesidad que nunca de ver un gesto y no sólo de escuchar inflexiones de voz; porque tenemos la impresión de que el gesto propio y el ajeno se van a encontrar y van a dejar absolutamente claros los puntos a tratar, porque veré a mis alumnos en el Zoom y me esforzaré por rastrear como arqueóloga sus expresiones… desde el escenario que los contiene en sus pequeños recuadros, hasta la ropa, el gesto (visage) y los ademanes (¿mueven las manos cuando hablan?, ¿sostienen la pluma?, ¿levantan la mano para pedir el turno de intervenir, como cuando teníamos clases presenciales?). No dejo de pensar en los escuetos ademanes que nos brinda el Zoom: se puede aplaudir y levantar la mano (quizá hasta se pueda hacer más cosas, pero mi cuenta no es pro). Acostumbrados a la amplia variedad de emociones que podemos expresar con los emojis del WhatsApp, los ademanes del Zoom se quedan muy, muy cortos. Acostumbrados como estamos a un repertorio icónico que ya trascendió el emoticón plano y llano para colonizar el ámbito de la imagen circular y repetitiva (el GIF) y la cada vez más amplia gama de stickers, levantar la mano, según el protocolo de Zoom, nos aleja años luz del ademán glorioso que constituía el prono. Pedir permiso para hablar es un acto que ahora merece resignificarse y por eso yo levanto mi mano en mi recuadro cuando quiero hablar en pantalla. Aplaudo físicamente y levanto la mano, como en los tiempos previos al confinamiento. Levanto el dedo en ademán de pronus cuando creo que digo algo importante (o sea, no muy seguido) y adquiero consciencia de que el gesto es cultura y mediación entre unos y otros.

Levantar la mano para hablar implica respeto: es pedir permiso; no es un acto de sumisión sino de civilidad y reconocimiento del otro. Es pedir la voz, no es atropellar con un discurso impuesto. Es pensar que a otro le puede interesar lo que yo diga, si lo hago mesurada pero enfáticamente. Sin pausas incómodas. Sin expresiones dramáticas que llegan a victimizar. Porque el gesto hace el lenguaje perlocutivo: todo eso que se nos escapa en Zoom –si no somos buenos observadores– y que contribuye a reforzar nuestro dicho… o a traicionarlo inconscientemente. Gesticular puede ser un acto consciente y construido o inconsciente y proyectado. Interpretar el gesto es entrar de lleno en el desciframiento de la cultura.

También puede interesarte: Discursos purgadores o discursos purgantes.