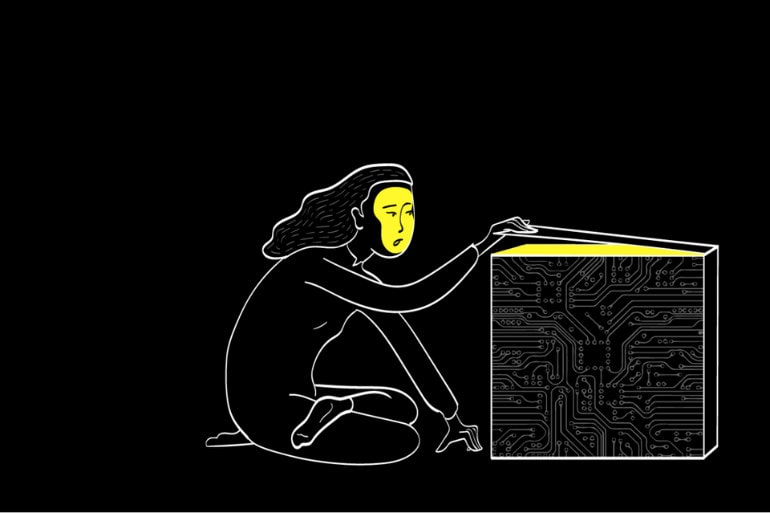

Durante siglos, una buena parte de los seres humanos ha crecido con la idea de que la naturaleza está al servicio del hombre. Según este concepto, Dios la hizo exclusivamente para nosotros y, por consiguiente, tenemos los derechos sobre ella. Lo anterior nos llevó a tener una imagen deformada tanto de nuestro lugar en el planeta como de la abundancia de los recursos naturales. El hombre sabio, si nos basamos en el significado de “Homo Sapiens”, es menos sagaz de lo que cree. Cae fácilmente en la tentación de comprar discursos que le permitan sobrevivir sin pensar mucho. Los hechos han sido los encargados de demostrar que no somos superiores a los demás habitantes de la Tierra, incluyendo a las plantas, las bacterias o los hongos, y que todos luchamos por lo mismo: la propagación de nuestra especie.

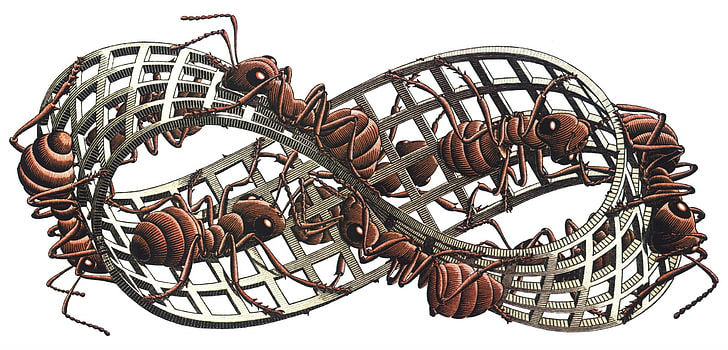

Hace unos días, las arrieras invadieron la propiedad de mi familia. Los hormigueros crecían de la noche a la mañana y caminar descalza se volvió riesgoso. En menos de una semana, estos insectos acabaron con las hojas de los tabachines y de los cítricos, después atacaron a cuanta planta se atravesaba en su camino. Cuando ya no quedaban más que espinas, lanzaron una ofensiva al cultivo de alfalfa. Luchar contra ellos era un reto formidable. Si vencíamos en una batalla, volvían con refuerzos. Por fin, descubrimos cómo impedir que se treparan a los árboles, pero sospecho que tienen ganada la guerra por tierra. Poco a poco, los grandes hormigueros absorben a los pequeños hasta formar verdaderas megalópolis. Ya han invadido algunas veredas.

Las arrieras son tenaces, obsesivas y disciplinadas. Las únicas que van sin cargamento en las filas para llevar comida al refugio son las responsables del control de calidad. Estas hormigas, que parecen haber perdido el rumbo, en realidad recorren la línea asegurándose de que el producto cumpla con los requisitos para ser almacenado. Sólo ella se sale de la fila.

Las leyes de las abejas parecen menos rígidas. Durante sus vuelos en busca de néctar, se toman tiempo para beber de una llave que gotea o para robar granos de azúcar. Se encandilan con las luces y se caen, atarantadas. Una arriera jamás perdería así el control. La Fontaine las describe bien en una de sus fábulas: trabajan, trabajan y trabajan, sin dar ninguna alegría a cambio. Por si fuera poco, son esclavistas. Las abejas, en cambio, convierten el polen en miel y la reina convence a las obreras de seguirla seduciéndolas con feromonas.

En nuestras sociedades, la mayoría de los hombres y las mujeres vive al servicio del equivalente a una reina hormiga: el dinero. Un monarca déspota que exige sometimiento. Él pone las reglas, nosotros obedecemos. Y mientras nos dedicamos a acumular bienes, descuidamos lo esencial. No vemos que, como enormes hormigueros, nuestras ciudades absorben nuestra energía. Nos apeñuscamos en espacios cada vez más reducidos para estar cerca de lo consumible, sea tangible o intangible. Podemos formarnos durante horas para comprar la inutilidad de moda y devastamos selvas por otras modas. Cuidado con quienes decidan comportarse como abejas despistadas. De inmediato, será etiquetada de forma negativa y se hará lo posible por reintegrarla a la masa.

Sin embargo, creo que los paradigmas han empezado a cambiar. Por un lado, nos hemos dado cuenta de que los recursos naturales no están a nuestra entera disposición. De que son finitos y también de que nuestro planeta sabe ponernos altos. Por el otro, hay una tendencia, si no a valorar, por lo menos a intentar entender lo distinto. La conciencia ecológica se ha desarrollado y la sociedad exige cada vez más el cumplimiento de normas que contrarresten la destrucción que implica el simple hecho de propagarnos como especie. Habíamos estado acostumbrados a tomar sin dar nada a cambio. Quizás ahora empecemos a ser como las abejas que al llevarse el néctar polinizan y, además, lo convierten en miel.

También te puede interesar: Vivir en zoociedad