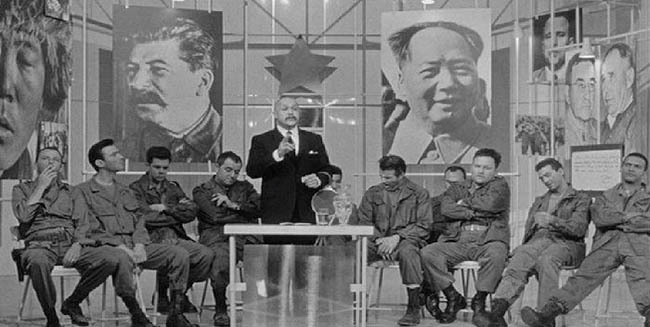

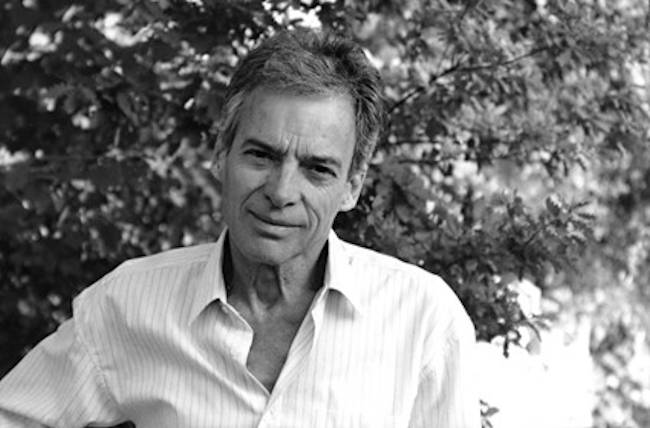

El filósofo y fenomenólogo francés Michel Henry nació en 1922 en Vietnam, pero su familia volvió a París en 1929 donde él completó una maestría en 1943 con una tesis sobre Spinoza, al tiempo que se unía a los maquis de la Resistencia antifascista con el seudónimo de “Kant”. Al acabar la guerra consiguió una plaza como filósofo en el CNRS para publicar en los años 60 una disertación doctoral de 1000 páginas bajo el título de “Filosofía y fenomenología del cuerpo. Ensayo de una ontología biraniana” en referencia al pionero de la filosofía del yo, Maine de Biran. Consiguió una plaza en la Universidad de Montpellier, donde permaneció hasta su muerte en 1982. Además de filosofía, publicó varias novelas.

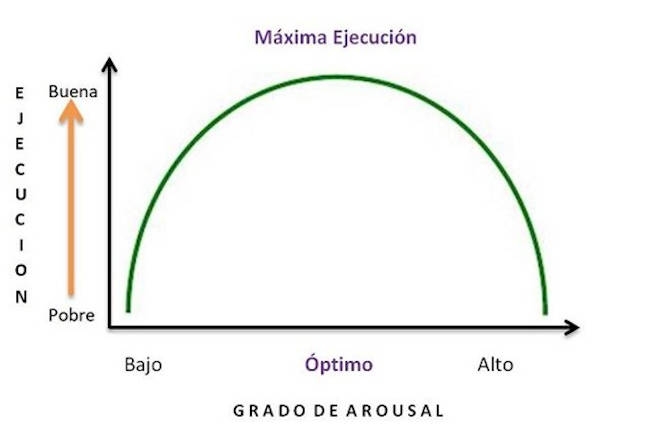

A lo largo de su extenso trabajo ajustó las doctrinas de Husserl, el padre de la fenomenología, y de Heidegger, uno de sus exponentes más célebres y debatidos. Esta fenomenología clásica ponía énfasis en la intencionalidad, la característica de los actos mentales de ser acerca de algo: aquello que la persona percibe, siente, piensa, imagina, recuerda, sueña, desea o realiza. La fenomenología de la vida cultivada por Henry considera la intencionalidad como una propiedad de la conciencia enraizada en algo más fundamental que indistintamente denomina afectividad, pathos o vida. Ese fundamento previo es una afectividad inmanente y propia de la vida; un tema afín al que en la actualidad se analiza bajo el rubro de autoconciencia mínima y que repasamos en las últimas entregas de esta columna.

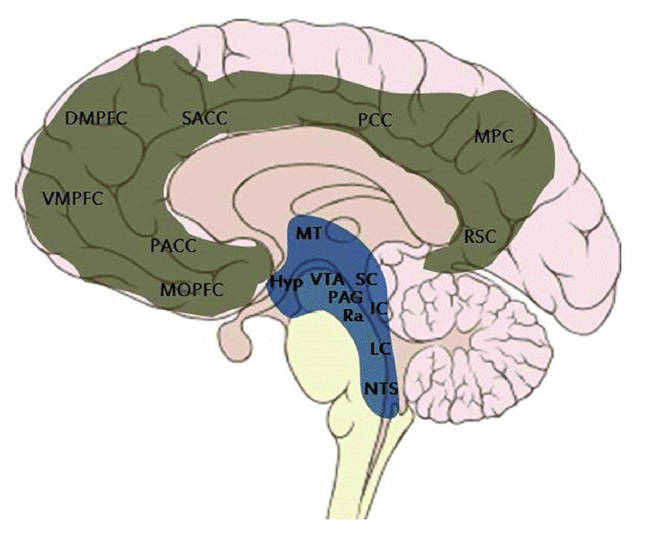

Henry consideró que buena parte de la filosofía tradicional se funda en las apariencias o fenómenos conscientes, es decir, en la manera como los objetos ocurren o aparecen en la mente humana. Sostuvo que el fenomenólogo “clásico” se aboca a estudiar cómo es que acontece esta apariencia y se aboca a estudiar algo “exterior” a la conciencia misma: su orientación hacia un objeto, su intencionalidad. La cuestión esencial que intriga y motiva al pensador francés es qué hace posible a la intencionalidad, lo cual concierne a la estructura misma de la conciencia. ¿Cuál es la naturaleza de ese núcleo de conciencia? Su respuesta es directa e inequívoca: la vida misma. La subjetividad humana está enraizada en la vida que es común a todos los seres vivos y los trasciende como su condición inmanente. Lejos de apoyar un idealismo que la considera como evidencia de un espíritu inmaterial, la subjetividad tiene su base concreta en la vitalidad del cuerpo porque la vida es condición de posibilidad de cualquier experiencia.

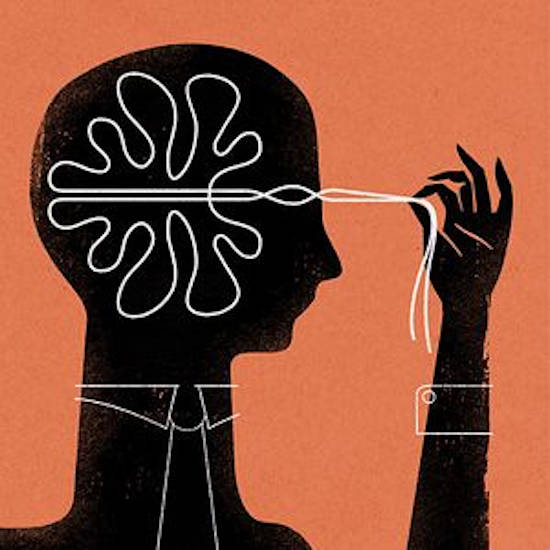

Como Maine de Biran, Henry considera decisiva la apercepción directa e inmediata que constituye la experiencia básica y elemental de un cuerpo viviente. El cuerpo no es un instrumento del yo o de la subjetividad, ni la acción o la conducta sólo un medio por el cual el yo accede al mundo, sino que la subjetividad se identifica con ese sentir fundamental del ser viviente, una forma primaria de sufrimiento y gozo que concibe como pathos. El término pathos se refiere una experiencia que no puede dejar de sentirse, porque la vida no escapa de sí misma. A partir de esta base de subjetividad viviente se origina todo fenómeno consciente e intencional. Así, a diferencia de los fenomenólogos iniciales, Henry basa la intencionalidad de la conciencia en este proceso vital e inmanente de afectividad esencial, lo cual plantea una duplicidad entre un núcleo de la conciencia y las apariciones en forma de contenidos mentales. La afectividad inmanente sería la vida misma como una forma de ipseidad o autoafección que se manifiesta en el poder de la subjetividad y de la agencia. En una entrevista, Henry lo expresó de esta forma:

… aquello que soy en el fondo de mí mismo, mi vida, es algo en sí ajeno a este horizonte de visibilidad del mundo. Mi vida, tal como la experimento originalmente en mí mismo, jamás es un objeto, jamás es susceptible de ser vista en el “mundo”. Su esencia consiste precisamente en el hecho de experimentarse inmediatamente a sí misma, sin distancia, en una “auto-afección” en sentido original.

La conciencia es entonces fruto del despliegue y la evolución de la vida misma, una propiedad que Henry denomina auto-accroissement (auto-incremento), análoga a la autopoiesis que he propuesto en una sección anterior como fundamento o requisito biológico de la autoconciencia. La vida se constituye por su movimiento inherente y su actividad de crecimiento. Vivir es experimentarse a sí mismo y la naturaleza de la subjetividad es la inmanencia trascendental de la vida. Esto atañe de manera central a la corporalidad, al hecho de que la autoconciencia está encarnada en un cuerpo vivo porque éste se experimenta a sí mismo de manera inmediata. Es justo decir “yo soy mi cuerpo” si con esto se implica la vida del cuerpo, esa vida que constituye la identidad diacrónica, el trayecto vital de cada persona en el tiempo.

Henry se adelanta por décadas a la reciente tesis de la simulación situada de Vittorio Gallese cuando afirma que el objetivo fundamental de la danza no es escenificar una historia, sino expresar movimientos para que el espectador los sienta en carne propia de la misma manera que una pintura hace sentir en el espectador fuerzas motrices y afectivas que están larvadas en su interior. Coincide con el pintor Kandinsky: todo arte tiene el efecto de intensificar la vida porque expresa y afecta a la interioridad viviente.

El ser humano no se da la existencia a sí mismo ni la mantiene por sí mismo, es la vida que se mantiene a sí misma a través de cada ser humano. De esta manera, Henry explica la necesidad humana de actuar, de ejercer el poder de la subjetividad. Considera que la idea fundamental de Marx es profundamente cierta: la relación del ser humano con el mundo es una relación práctica; sólo la vida manifestada a través de los individuos posee el poder, la fuerza y la eficiencia para transformar al mundo y adecuarlo a sus necesidades mediante el trabajo. Esto determina la estructura de producción y de consumo de toda sociedad.

Henry caracteriza la “búsqueda de uno mismo” como algo típico de la modernidad y argumenta que esta tendencia sin rumbo o éxito posibles sólo puede ser rebasada mediante el “abandonarse a sí mismo en la vida”, olvidarse del ego que se cuida y se acrecienta a sí mismo en el mundo para descubrir algo esencial y relegado: la vida misma y el amor que despliega al mantenerse y expresarse. Este reconocimiento escapa a toda intencionalidad, es decir, a toda representación mental, y sólo puede conseguirse a través de una mudanza de la acción y la praxis hacia la misericordia y la compasión. La búsqueda de uno mismo, característica de la modernidad, paradójicamente sólo puede lograrse mediante la renuncia de uno mismo.

Coincidió con Kierkegaard en considerar que el yo aparente de la subjetividad humana no es su propio fundamento, sino la vida que no escapa de sí misma y que implica una liga entre cada ser vivo y la vida absoluta. La religión (re-ligare) es el ámbito donde se actúa la autotransformación de la vida, la expresión subjetiva de esa propiedad y su reciprocidad entre los vivientes, algo que no se conoce racionalmente o por el pensamiento, sino por sentir directamente la vida misma. En sus últimas obras, Henry encontró en la enseñanza de Cristo una correspondencia con sus conceptos de afectividad inmanente y de entrega a la vida. En su visión, el cristianismo llama Dios a la vida, llama Padre a su feraz proceso de autogeneración y llama Hijo al ser viviente surgido por la autogeneración de la vida, donde se cumple su ipseidad o mismidad fenomenológica. La fenomenología de Michel Henry implica valorar y comprender a la vida como el verdadero ser de la persona, más que su relación con los objetos del mundo.