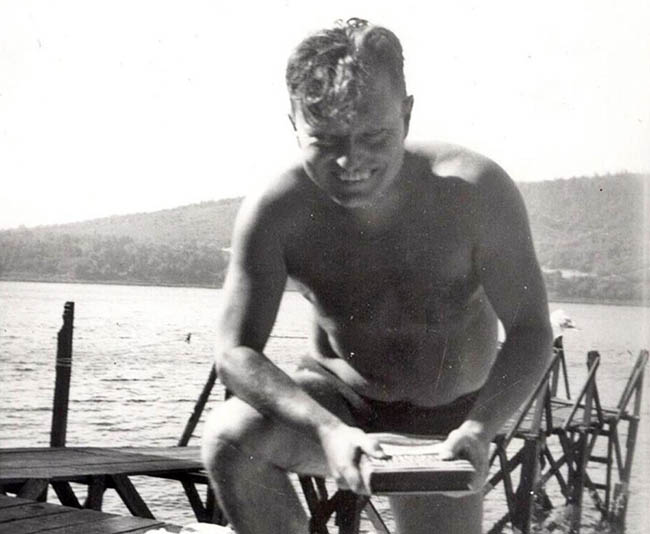

En 75 años de historia de La Plaza México, es imposible designar al torero más importante de ese tramo y por ello acudo a los números de actuaciones que reflejan el interés del cónclave y en ese escalafón en los primeros 50; el número uno es Manolo Martínez con 91, pero además es también el primero en trofeos máximos, con 10 rabos en su trayectoria.

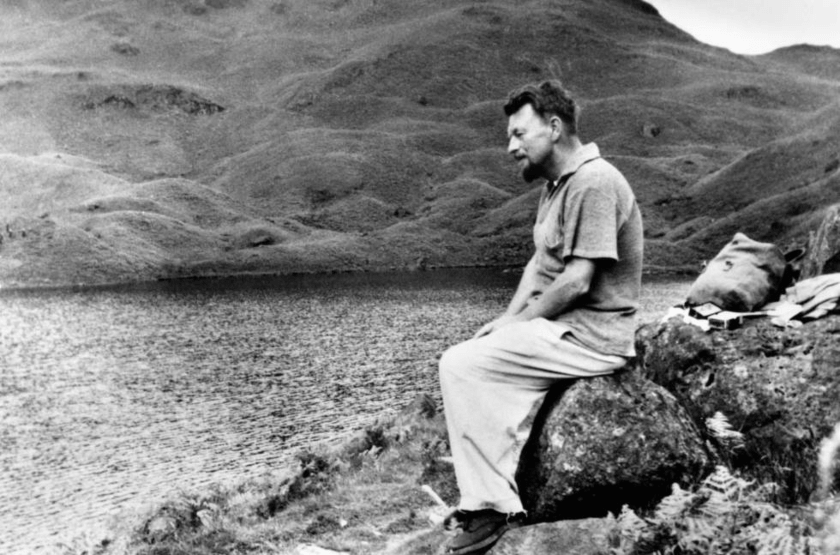

En faenas de dos trofeos Jorge Gutiérrez y Manolo Martínez comparten el primer sitio con 17 veces.

Las cifras fueron calculadas gracias al trabajo acucioso de quien fuera presidente de Bibliófilos Taurinos de México –a la que orgullosamente pertenecí y estoy en sabático–, Humberto Ruíz Prado; hijo de mi querido Humberto Ruíz Quiroz y en gran parte al trabajo estadístico de mi querido tocayo, ya en la Gloria, Luis Ruíz Quiroz, su recordado tío.

Le sigue Jorge Gutiérrez con 86 corridas y protagonista en los noventa de grandes rivalidades principalmente con David Silveti, quien a su vez, con 28 actuaciones ocupa el lugar 27 en el escalafón y en el tercero se ubica Mariano Ramos con 84 corridas, que contendió en esa época con los dos anteriormente mencionados y también en los finales de los setenta y los ochenta, con Manolo, Curro Rivera y Eloy Cavazos, quien con 71 corridas ocupa el séptimo sitio.

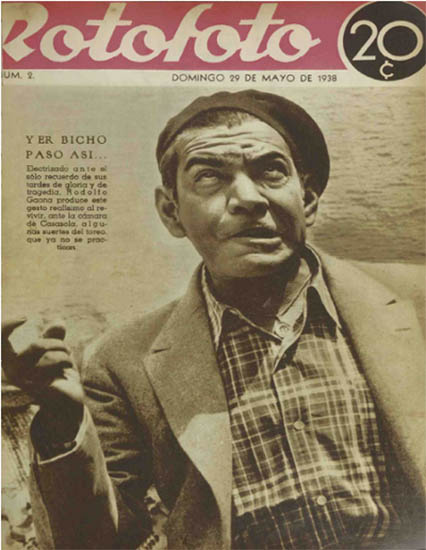

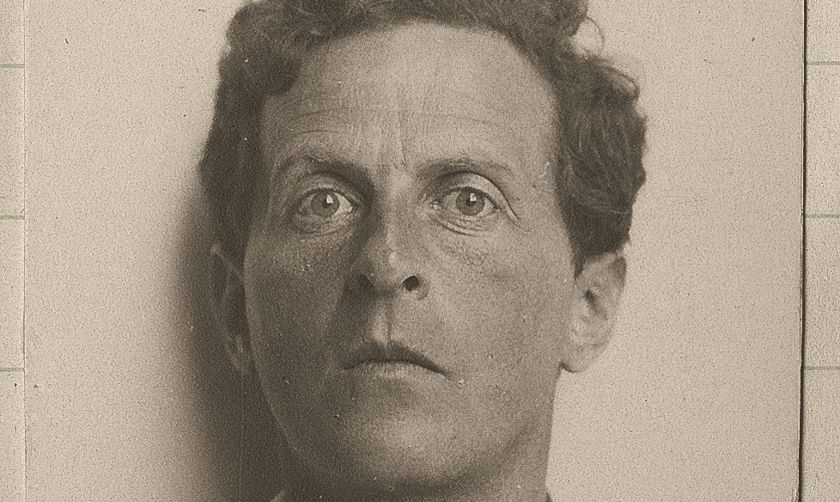

Manolo Martínez (Fotografía: Aportaciones Histórico Taurinas Mexicanas).

Jorge Gutiérrez (Fotografía: Sol y Sombra).

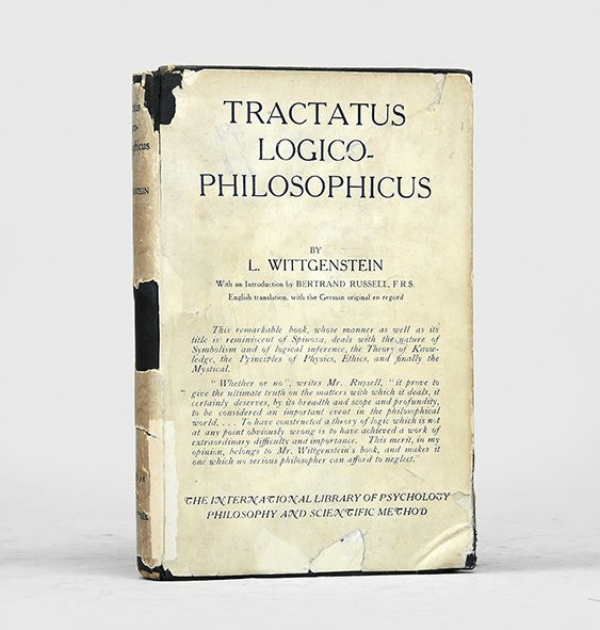

En el cuarto sitio se encuentra El Zotoluco con 79 corridas y va por delante de Miguel Espinosa Armillita en el 5, con 78 corridas, y Curro Rivera con 77 corridas ocupa el sexto lugar, siendo el octavo Manolo Mejía quien renació después de la faena de Costurero de Garfias, el jueves 7 de octubre de 1993 –curiosamente actuando con Manuel Capetillo hijo– cuando el papá de Manuel ocupa el lugar 9 y fue denominado como el mejor muletero del mundo. Capetillo padre actuó en 50 festejos.

Los alternantes de Mejía en el jueves taurino lo fueron; además de Capetillo hijo, el torero a caballo Octavio Sánchez y Germán Garza.

El primero en el escalafón entre los toreros españoles es Enrique Ponce con 49 corridas y ocupando el lugar número 10 en La Plaza México.

El queridísimo Capea ocupa el 16 con 38 corridas, mismas que Manolo Arruza.

El Juli va en el 23 con 31 corridas; Manolo Dos Santos, el Lobo Portugués en 43 con 23; Sebastián Castella con 23 en el lugar 41, mismas que Juan Silveti; sorpresivamente el año pasado anunció su retiro de los ruedos el francés.

En el 47 con 21 actuaciones Morante de la Puebla, mismas que Diego Silveti y Polo Casasola, El Conde y Alfredo Gutiérrez.

Manolete actúo tardes en La México, 9 ocasiones entre 1946 y 1947, la última el 2 de febrero de 1947 al lado de Silverio y en la despedida de los ruedos de David Liceaga con toros de Coaxamalucan (Tlaxcala).

Uno de los toreros españoles consentido de México, Paco Camino, alcanzó 10 corridas entre los sesenta y los setenta, siendo la última con Manolo y Eloy con toros de San Miguel de Mimiahuapan (Tlaxcala), el 1 de abril de 1978, y no ocupa un sitio entre los primeros cincuenta.

En resumen, entre los 50 que más han actuado en La México solamente seis son extranjeros; cuatro españoles, un francés y un portugués.

En rabos, el número uno entre los matadores a pie foráneos, es El Capea con tres.

El primero en los de a caballo, mexicanos y extranjeros, es Pablo Hermoso de Mendoza con cuatro.

Los números son fríos y se pudieran aderezar con el número de trofeos que lograron, sin embargo, sirvan de base para que cada uno saque sus conclusiones, entendiendo que en gustos se rompen géneros y dependen de la época. Por ejemplo, la rivalidad del toreo de angustia, de Antonio Velázquez y Rafael Rodríguez en los cincuenta, llevó a Rafael al onceavo sitio en número de actuaciones con 47 y a Toño al lugar 18 con 35.

Alguna vez que entrevisté a Joselito Huerta en el cincuentenario de la Monumental y con el celo que tienen las figuras, cuando enfaticé que Manolo consiguió 10 rabos en su historia, comentó: “yo 8, pero con la mitad de festejos que Martínez”, Joselito ocupa el lugar 13 con 42 corridas, por cierto, un lugar arriba de Antonio Lomelín, con 40.

Eloy y Joselito comparten número de rabos en la espuerta.

Números que ubican, pero prefiero en lugar de inducir el que cada uno opine, aunque los del uno en el escalafón: Manolo Martínez; quien revela lo mucho que en La México representó para sus leales y todavía algunos le gritan “¡Manolo, Manolo y ya!”. Grito de guerra, que, al segundo del escalafón, Jorge Gutiérrez, alguna vez también lo auparon.

Sirvan pues las cifras puntuales de Humberto Ruíz Prado a los aficionados al toreo y agradecerle la atención de compartir tan valioso trabajo.

También te puede interesar: El Toreo de la Condesa.