Los humanos somos una especie social y en buena medida gregaria, pues hemos evolucionado en la necesidad de pertenecer a una comunidad de la que dependen la seguridad y la vida misma de cada uno de sus miembros. Es probable que esta pertenencia se haya consolidado desde los homínidos ancestrales, cuando el rechazo o la expulsión de un integrante resultarían en su relegación y muerte. Y si bien en la sociedad actual la exclusión no necesariamente es fatal, los individuos buscan la aceptación y la pertenencia como motivaciones fundamentales de sus actos porque el estatus asumido de inclusión o exclusión del grupo conforma buena parte de su autoestima.

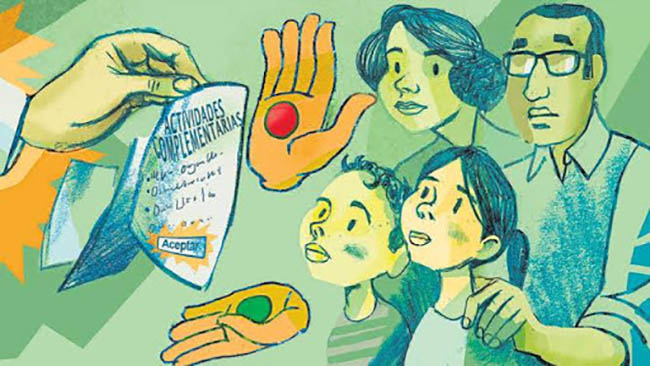

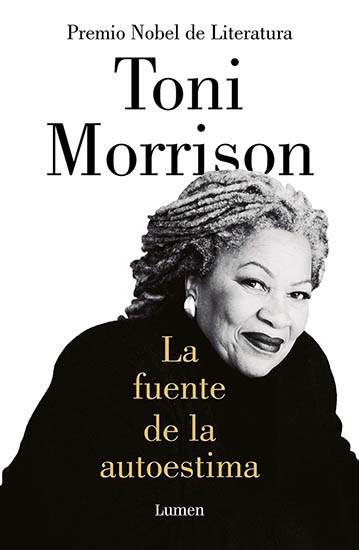

Además de conservar poderosos motores evolutivos, la necesidad de aceptación e inclusión se ha visto amplificada por lo que algunos pensadores consideran una tendencia narcisista de la sociedad contemporánea. La propensión por afianzar y acrecentar la propia imagen constituye la característica más generalizada y usual del término ego y tiene como consecuencia que la valoración o autoestima personal dependa en gran medida de la aprobación de los demás y del reconocimiento por organizaciones o instituciones. Una de las manifestaciones de esta tendencia es la proliferación de palabras referidas a la propia persona y que empiezan con auto (autoconciencia, autocrítica, autoimagen, autoconcepto, autoestima, etc.). El significado de estos términos implica una dicotomía recursiva consistente en la evaluación que realiza un sujeto sobre sus propias características (autoconciencia, autoconcepto), muchas veces en comparación con un modelo o estándar de lo que asume como deseable (autoestima y autocrítica).

La manera usual y espontánea de valorarse es juzgar la apariencia, la conducta, las aptitudes o la personalidad propias en referencia a un modelo o patrón asumido. De esta manera las personas obtienen una imagen sea positiva o negativa de sí mismos, es decir, se sienten mejores o más dotadas que los demás o menos y se sienten peores. Estrechamente vinculada a esta comparación, la aprobación por parte de los otros adquiere una importancia capital, de tal manera que la persona se siente satisfecha si obtiene aceptación, halago y admiración y si no, se siente desgraciada. La manera como la persona se sitúa en este escenario afecta su funcionamiento y desempeño en ámbitos sociales diversos, en especial en sus relaciones amistosas, laborales, sexuales o familiares y por ello es clave para conseguir una vida satisfactoria y saludable.

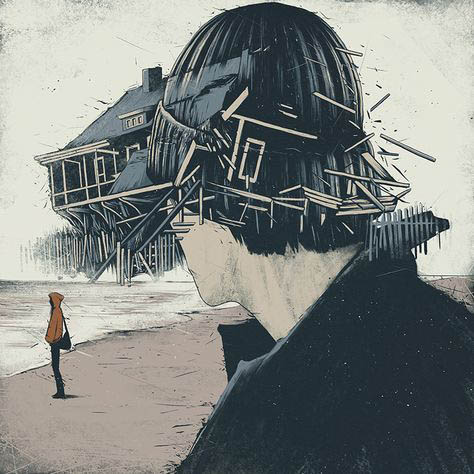

A la par que afecta las interacciones sociales, la autoestima involucra a la esfera subjetiva, en especial a la cognición y la emoción, pues la creencia arraigada que se engendra en un individuo respecto a cómo lo perciben y lo valoran los demás deviene crucial en su autoestima. Ahora bien, aunque una faceta explícita de esta creencia se presenta de manera consciente, sus mecanismos de elaboración y consolidación no son plenamente racionales y manifiestos, pues la autoevaluación involucra una suposición tácita de divergencias entre la representación o imagen de uno mismo y la representación de un estándar o modelo que ha asumido como ideal o deseable. Las supuestas divergencias pueden ser positivas o negativas dependiendo si la persona considera que su autoimagen es respectivamente superior o inferior al estándar contra el que se compara. En el primer caso se habla de una alta autoestima y en el segundo de una autoestima baja.

Las divergencias negativas entre el yo y el estándar ideal, propias de una baja autoestima, suelen engendrar ansiedad, autocrítica destructiva y con frecuencia una incapacidad de eliminarlas, pues el sujeto acepta implícitamente -muchas veces sin una base objetiva- una deficiencia en su apariencia, su porte, su educación o su conducta respecto al estándar asumido. Si la persona se siente y se asume inadecuada, fea, torpe, ridícula, defectuosa o ignorante, esto tiene consecuencias importantes o incluso decisivas en su desempeño cotidiano y, si persisten, en el éxito o fracaso de sus metas. Más aún: una autoestima baja se ha correlacionado con hipersensibilidad a señales sociales, a estrés o fobia social, mayores niveles de depresión, abuso de sustancias y estrés postraumático.

Un mecanismo cognitivo suele involucrarse en la autoestima baja y la autocrítica negativa: la atención autofocalizada, el estar pendiente y suspicaz para detectar las características que supuestamente difieren cualitativa o cuantitativamente del estándar. Cuando la persona siente que partes de su cuerpo son más grandes o pequeñas que el ideal asumido, que tiene mayor o menor información o inteligencia y tantos otros diferendos posibles, esto suele acompañarse de desproporciones de la supuesta discrepancia que no se corrigen con demostraciones objetivas. Son ilusiones cognitivas, distorsiones equivalentes a ilusiones de óptica, que pueden involucrar a la morfología del cuerpo, formas de conducta, capacidades y ejecuciones o características de la personalidad. Es verosímil suponer que una gran cantidad de cirugías “estéticas” se realicen en personas convencidas de necesitar corrección de supuestas discrepancias corporales.

Tanto la sobrevaloración como la infravaloración de uno mismo en referencia a un estándar asumido son desajustes que revelan desconocimiento del valor real del individuo. Decía Unamuno: “No te creas más, ni menos ni igual que otro cualquiera, que no somos los hombres cantidades. Cada cual es único e insustituible; en serlo a conciencia, pon tu principal empeño”. Por esta razón, es importante cultivar un autoconcepto objetivo emanado de una percepción más directa de la realidad. La autocrítica entendida constructivamente en el sentido de percibir, considerar y valorar las propias características es necesaria para lograr una autoaceptación más ecuánime y con ello mayor bienestar y agrado de la propia vida.

De esta manera, la autoestima puede evolucionar de interpersonal a intrapersonal. En la interpersonal el valor propio depende de cómo el sujeto siente que es percibido y aceptado por los demás, en tanto que la personal implica una consideración más directa y veraz de los valores, bondades y acciones de uno mismo. Una cosa es cómo se valora una persona a sí misma y otra cómo considera que los demás la valoran y en la evaluación de uno mismo y en la evaluación de lo que los demás hacen de uno se involucran diferentes redes neuronales. Es probable que esta dicotomía no sea tajante o excluyente y que muchas personas posean y disfruten de una autoestima que integra el auto-respeto con el respeto que reciben de quienes les rodean, en especial de aquellos a quienes respetan.

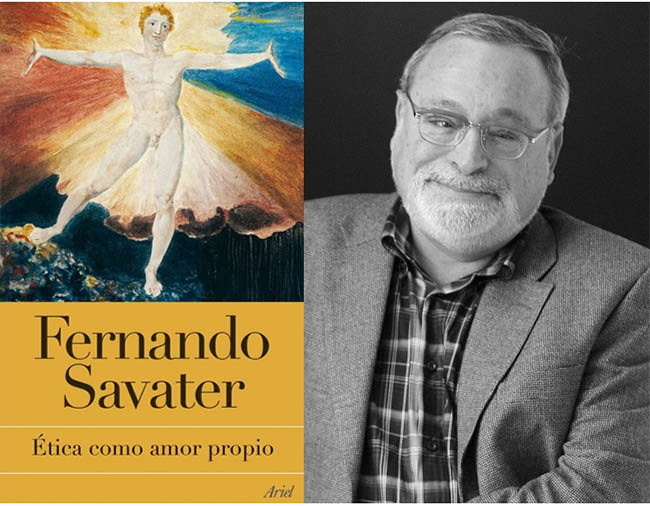

Quien se estima y se respeta considera que hay maneras de actuar que son valiosas y las asume para establecer sus acciones, metas y proyectos porque las considera formas de vida necesarias para conseguir el bienestar propio y comunitario. En este sentido es posible concebir que la autoestima adecuada constituye el llamado amor propio porque implica la estimación de uno mismo en términos del valor del ser humano en general, lo cual permite una existencia digna y satisfactoria. Advierte Fernando Savater que no hay que confundir el amor propio con el engreimiento, la vanidad, el renombre y el afán de halagos. Amor propio es el impulso para preservar y el anhelo de acrecentar el propio ser y la propia dignidad: es parte esencial del arte de vivir y de la ética. La ética no requiere de la renuncia de uno mismo en favor de los otros, sino el amor a uno mismo y los demás:

El amor propio no es afán de simple supervivencia, sino también de una determinada imagen ideal del propio yo, en cuya consolidación el reconocimiento y apoyo de los demás es imprescindible (…) el fundamento buscado de la vida buena no está más allá de nosotros.

También te puede interesar: La conciencia de la muerte.