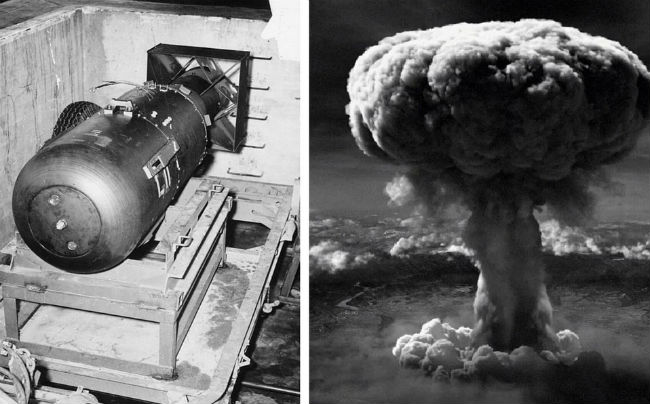

El pasado jueves 6 fue el 75 aniversario del infame episodio en el que unos generales, unos políticos y un hombrecillo llamado Harry Truman se cubrieron de gloria con el primer ataque nuclear de la historia.

Se estima que 80 mil niños, mujeres y hombres fueron vaporizados en Hiroshima en los primeros segundos después de la explosión. Tres días después una segunda bomba fue arrojada sobre Nagasaki y unos 70 mil seres humanos desaparecieron de la faz de la tierra.

A esos 150 mil muertos hay que sumar los miles y miles que murieron después en la agonía de las quemaduras radioactivas, a los lisiados y a los que enloquecieron por el horror.

La historia oficial gringa dice que sólo así se logró la rendición del Japón. Que habría sido incalculable el sacrificio militar yanqui para vencer a un país decidido en resistir hasta el último hombre. Que la bomba atómica en realidad salvó vidas.

Es decir, la racionalidad fue acelerar la capitulación de un Japón ya devastado. ¿En verdad? Si las hubieran arrojado sobre el Monte Fuji ese efecto se hubiera logrado. El espanto de lo que le aguardaba al país habría llevado al sagrado Emperador a ordenar de inmediato el cese de los últimos hálitos de resistencia.

Pero un arma debe probarse empíricamente. ¿Cómo saber su potencia destructiva si no se aplica en un objetivo real? Y como en todo experimento científico serio, la repetición es obligada para confirmar el resultado.

Esto en lo militar. En lo político, había que hacer ver a los soviéticos, hasta unos meses antes “aliados” en la lucha contra el fascismo, quiénes eran los verdaderos amos del planeta a partir de ese momento. Nada de medias tintas.

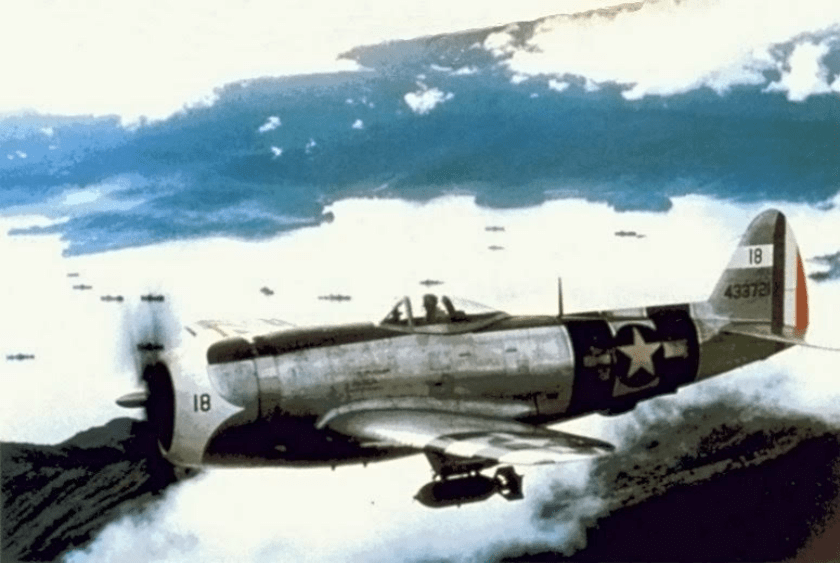

En esto debió estar pensando el general Curtis LeMay, jefe de la fuerza aérea y responsable de los vuelos que llevaron los artefactos, cuando le dijo a Robert McNamara, Secretario de la Defensa, que de haber perdido la guerra, serían ellos los criminales de guerra en el banquillo del tribunal de Núremberg.

El piloto del avión que llevó la bomba a Hiroshima, Paul Tibbets, murió en el 2007, en cama, a los 92 años. ¿Habrá vivido con remordimientos? No lo creo. Al bombardero “Superfortaleza B29” que piloteó le puso el nombre de su mamacita, “Enola Gay”. Así supimos que tuvo progenitora. De los otros, no estoy seguro.

¿Y la bomba? Algún mentecato tuvo la gracejada de bautizarla como “Little Boy”: muchachito, escuincle.

El 9 de agosto, otro aparato, bautizado Bockscar,dejó caer sobre Nagasaki la bomba a la que seguro entre risas pusieron “Fat Man”: gordo, gordinflón. Al mando de la nave iba Charles W. Sweeney, quien también murió pacíficamente en su cama, a los 84 años, en el 2004.

Con esta heroica hazaña quedaron muy satisfechos los profesores, los militares y los políticos que diseñaron, construyeron y dieron la orden de utilizar ese terrible artefacto contra un país que ya estaba aniquilado. Fue la locura de la sangre. Las patadas al cadáver del enemigo. La aniquilación de quienes nos enfrentaron y la construcción de un mensaje patibulario: esto es lo que les espera a nuestros enemigos.

Han transcurrido 75 años de aquel día. Enola Gay se exhibe reconstruido en un museo a las orillas de Potomac –sin que en ninguna parte se pueda leer un “¡Nunca más!”–.

Pero Little Boy y Fat Man hoy son obsoletas chinampinas comparadas con las capacidades destructivas del moderno arsenal nuclear con el que algún día algún político hará pedazos este montón de tierra que gira en torno a una estrella a la que llamamos Sol. Ya lo dijo el autor: la mayor hazaña del Diablo fue hacernos creer que no existe.

Quince lustros después recordamos a las víctimas inocentes de aquellas jornadas. Los diarios de la época publicaron espeluznantes reportajes. The Lima News en su edición del 8 de agosto citó una transmisión de Radio Tokio en la que se describía el impacto de la bomba, “tan terrible que prácticamente todos los seres vivientes murieron rostizados por la ola de calor y la presión del estallido. Los cadáveres carbonizados quedaron irreconocibles”.

Niños pequeños, adolescentes, mujeres y hombres, casi todos víctimas de la penuria de un país derrotado y hambriento, fueron el blanco. Se dice que también perecieron algunos militares y políticos.

John Hersey nos dejó un testimonio descarnado de aquella jornada en Hiroshima, la crónica que alertó al mundo sobre la abominación que asomó en el horizonte. La pieza comienza con la descripción del último instante de varias personas comunes y corrientes y sigue, en una precisa y sobrecogedora narración, la secuela de la detonación.

“El relámpago silencioso. Exactamente a las ocho y quince de la mañana, el 6 de agosto de 1945, hora japonesa, en el momento en que la bomba atómica fue arrojada sobre Hiroshima, la señorita Toshiko Sasaki, empleada del departamento de personal de la Compañía Hojalatera del Asia Oriental, acababa de sentarse ante su escritorio de la oficina y estaba volviendo la cabeza para hablar con la muchacha del escritorio vecino…”

Varios padres de la tecnología que hizo posible la fisión nuclear, encabezados por Albert Einstein, se opusieron a su utilización como arma de guerra. Fueron acusados de comunistas y antiyanquis. Y los políticos apretaron el gatillo: Harry S. Truman, el hombrecito que ocupó la presidencia a la muerto de Roosevelt, mercero de profesión y juvenil militante del Ku Klux Klan, firmó la orden de lanzamiento.

¿Habrá logrado conciliar el sueño el resto de su vida?

[Hiroshima de John Hersey, en una edición trilingüe liberada en ocasión de un aniversario del ataque, puede leerse en: www.sanchezdearmas.mx]

También te puede interesar: El príncipe de la palabra.