Según un mito urbano, durante los preparativos de la NASA para ser los primeros en llegar a la Luna, tuvieron que gastar millones de dólares y varios años de investigación en la creación del bolígrafo anti-gravedad, mientras que los rusos, al enfrentarse al mismo problema, fueron más prácticos: decidieron llevar lápices.

Aprender es descubrir que algo es posible.

Jiddu Krishnamurti (filósofo hindú).

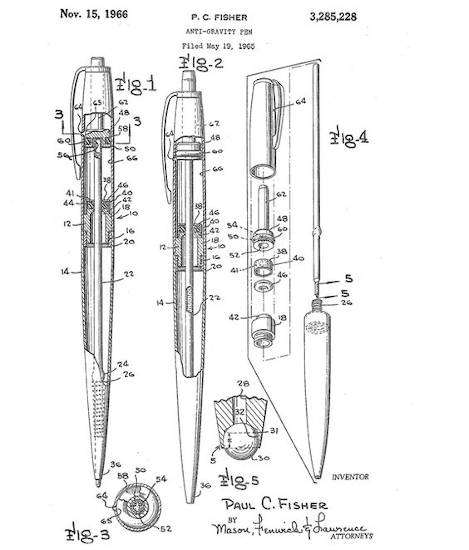

El mito de los bolígrafos espaciales sigue vigente aun cuando se ha desmentido la versión una y otra vez. Por ejemplo, en la revista digital The Space Review, la historia real nos indica que el problema era lo único verídico: no había manera de que la tinta saliera en la Luna por la inexistente gravedad. Por ello, en 1965, los científicos encargaron 34 lápices de grafito a la empresa Tycam Engineering, solicitando la elaboración de una versión ligera, ergonómica e ideal para ser utilizados con guantes. El costo oficial de este lápiz era de $130 USD cada uno, por lo que al presentar las cuentas de la misión espacial se pidió a la NASA que encontraran otra solución.

Dos años después y sin que nadie se lo hubiera solicitado, la empresa Fisher Pen Company diseñó el bolígrafo ideal para los viajes interespaciales, lo presentó a la NASA, quienes luego de hacer las pruebas necesarias, solicitaron 400 piezas. El precio final (con descuento incluido) fue de $2.39 USD cada uno. Al final Rusia, que también realizaba pruebas para llegar a la Luna, solicitó 100 bolígrafos y 1,000 cartuchos de repuesto.

Conclusión: Rusia no usó el lápiz. Compró el mismo bolígrafo.

Cincuenta y tres años después de la historia, siguen hablando del “despilfarro” de recursos y de la forma como se abordan los problemas en un país de primer mundo. ¿Por qué ocurre esto?

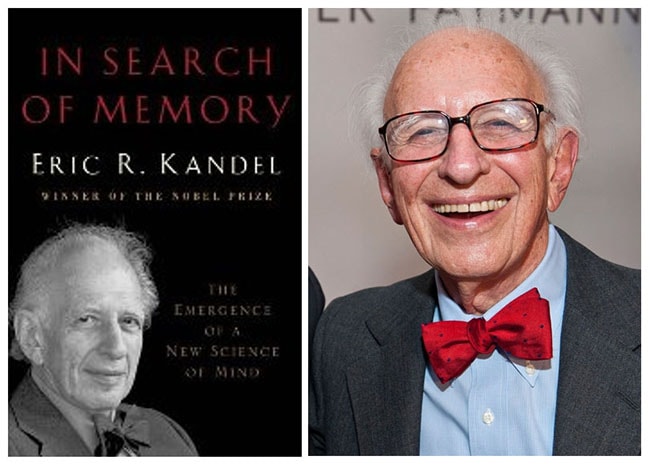

Los psicólogos contemporáneos hablan de episodios de memoria selectiva en donde los seres humanos elegimos mantener los recuerdos positivos y defenderlos, “bloqueando” aquellos argumentos débiles o que no estaban dentro de nuestra manera de pensar.

Adrián Triglia del Blog Psicología y Mente dedica un artículo entero al tema. Según él, para que la memoria sea considerada “selectiva” debemos encontrarnos en situaciones donde ponemos en riesgo alguna de nuestras creencias, sin embargo, para nuestra mente, el hecho de que esa información haya tenido un impacto sobre nosotros no tiene por qué ser recordado si no ha tenido relevancia directa. Al ser recordado como un episodio vergonzoso o doloroso, los seres humanos nos calmamos minimizando el episodio, con información falsa, distorsionándolo.

Por eso, después de cincuenta y tres años seguimos hablando de los lápices y los bolígrafos en el espacio.

Históricamente, vivimos tiempos únicos no sólo como empresarios, es nuestra gran oportunidad de formar una historia única, llena de creatividad, alcanzando soluciones a la altura de las circunstancias. No hay que ser selectivos en cuanto a lo que está pasando. Recordemos todos y cada uno de los días que nos tocaron, para no olvidar todo lo que tuvimos que hacer (bueno y malo) y, sobre todo, aprendamos.

También te puede interesar: Emocracy o el corazón por encima de la razón