Se oye el bajar de las cortinas de metal de los negocios pequeños que pugnan por continuar en funciones. En el horario “normal” (el de invierno), la ciudad parece dormir, a eso de las 20:00, al menos en algunas colonias. Por la mañana, desde las 5:00, todo vuelve a la “nueva normalidad”: se oye el metrobús, mi edificio de agita por los camiones de carga pesada que pasan a unas cuadras… Pero se oyen también ambulancias, casi tantas como en mayo. Los sonidos revelan la funcionalidad, pero sabemos que no es así: son eufemismos.

Aparentemente todo ha cambiado y nada ha cambiado. Los que trabajan en negocios, platican con el cubrebocas a media asta en las afueras del local en lo que llega algún parroquiano (sinónimos de una protección y de una esperanza eufemísticas). Quienes trabajamos a distancia, seguimos silenciando el micrófono cuando pasa la camioneta con el pregón: “se compran colchones…”; algo que parece ser la música de fondo de todas las reuniones virtuales, todavía nos hace decir “perdón” y esperar unos segundos a que el ruido se aleje (eufemismo de un pretendido profesionalismo desde el hogar).

También se han sumado pregones nuevos. Recontados en redes sociales, los músicos de la legua del siglo pandémico –los que no tienen eventos sociales en dónde tocar su repertorio versátil– salen a las calles con bocina y pista a destantear a los vecinos que, al escuchar de lejos, no saben si se trata de una fiesta censurable, máxime en las cercanías de diciembre (eufemismo del desempleo).

Uno de esos pregones que se han sumado al ruido cotidiano reza: “Mami, mami, cómprame unos tamalitos de elote”. Otra hija secunda la moción y la madre asiente, diciendo: “está bien hijas, vamos por unos tamalitos de elote. Al fin sólo cuestan siete pesitos” (eufemismo de la pobreza). A fuerza de oírlo a diario desde la temprana tarde, no pude más que terminar detestándolo y analizando por qué todos los pregones de compra se dirigen primordialmente a las mujeres . “Señora, señorita, ya llegaron los bísquetes…” ¿Es que acaso los hombres no constituyen un mercado? ¿Es que las mujeres salen corriendo atrás de la bicicleta para que el “señor” no se moleste? Al mismo tiempo, echa en cara esta detestable costumbre de los diminutivos que tenemos en algunos países de América Latina: no porque sean “pesitos”, valen menos, aunque quizá el tamaño de los tamalitos no sea una pura fórmula de lenguaje. Malditos sean los eufemismos.

Otro sonido que se hizo más presente en nuestro encierro es la campana de la basura. Sus sempiternos ecos son un referente auditivo de esta ciudad. No obstante, el hecho de salir a trabajar nos sustraía de su esfera. Ahora es una marca de tiempo, un aviso, una convocatoria a encontrarse con vecinos que, igual que yo, salen arreglados de la cintura para arriba y ostentan un pantalón de estampado escandaloso, lo mismo que tenis o chanclas. Es decir, un eufemismo de la vestimenta laboral: esa coraza que hoy se convirtió en media armadura para los que no tenemos que salir a ser vistos de cuerpo entero.

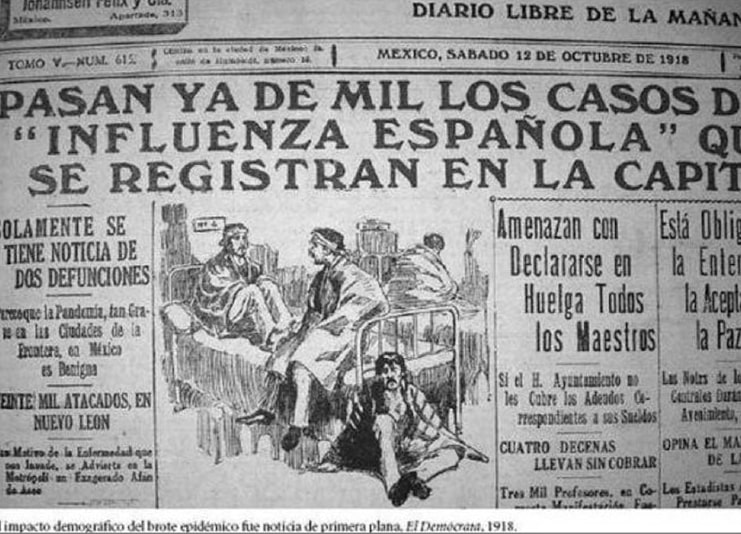

Sin duda, la pandemia nos ha hecho sensibles a muchas cosas. Ha visibilizado (y hecho audible) todo un mundo que teníamos soterrado en la prisa de salir corriendo a trabajar todos los días. Las comunicaciones de las “cifras oficiales” son un eufemismo: sabemos de la tapadera, de la minimización que se lleva a cabo para que la vida y la economía no se detengan, a pesar de que se lleven a muchos entre las patas. Medir el impacto de la pandemia en términos de la ocupación de camas es un eufemismo; quizá ninguno tan necio como el “semáforo naranja con alerta”, que eufemiza a un rojo solferino. Si eufemizar nos ha constituido culturalmente y nos ha hecho familiares con el habla en diminutivo, no creo que nadie esté conforme con que nos minimicen el número de muertos por la pandemia, ni el de desempleados, ni tampoco el nulo crecimiento de la economía con discursos “tranquilizantes” cada mañana. Son eufemismos, en el mejor de los casos. Crímenes en el peor. ¿Podremos con el eufemismo de la “nueva normalidad”?

También te puede interesar: Tragando camote.