Hace algunos meses me encontré con una persona que estaba en la búsqueda activa de una oportunidad laboral, ante mi pregunta acerca de su formación, me comentó que había concluido con una maestría en una institución reconocida internacionalmente, con experiencia laboral en bancos, consultoras, etc., manejaba perfectamente un segundo idioma, era joven, educado, etc. Me comentaba que, aunque ya había pasado por varias entrevistas y procesos de selección, algunos reclutadores le comentaban que estaba sobre calificado, otros no le dieron respuesta, otros cancelaron las entrevistas, entre otras muchas cosas que pueden suceder en este proceso. Y la cuestión es que, muchas veces, el proceso de contratación tiene que ver con las personas que entrevistan, no necesariamente con el candidato, pues éste puede ser muy bueno y tener los conocimientos suficientes, la edad adecuada, incluso la experiencia, pero, la subjetividad del reclutador puede detener el proceso, ¿por qué?, la respuesta de algunos reclutadores es que muchas veces el candidato es poco serio en la entrevista, se nota que no se conoce bien, no tiene una proyección a futuro, es poco formal, entre otras muchas cosas.

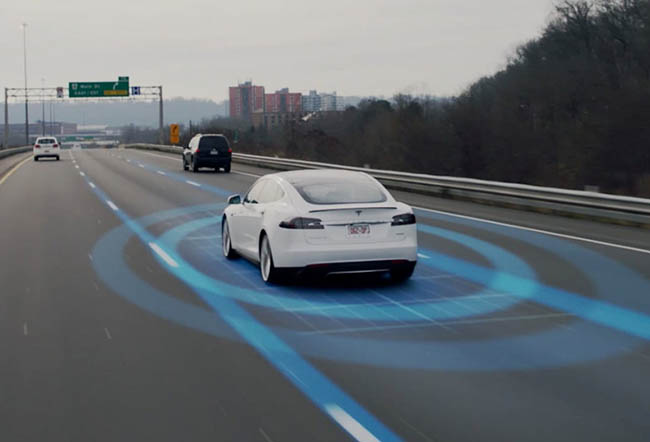

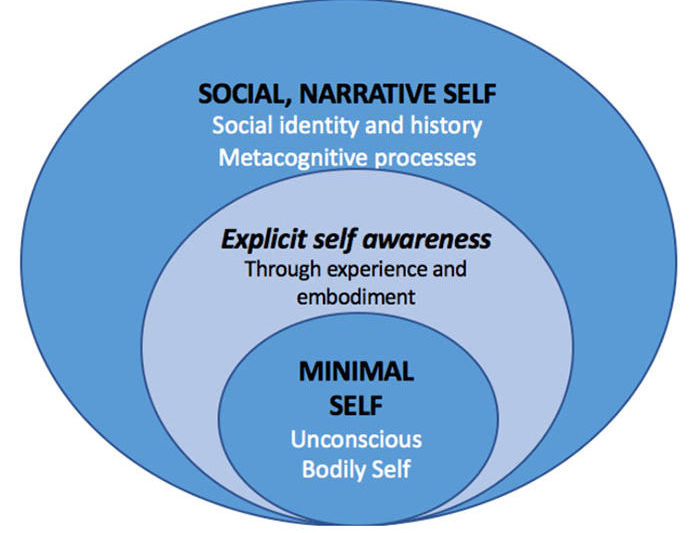

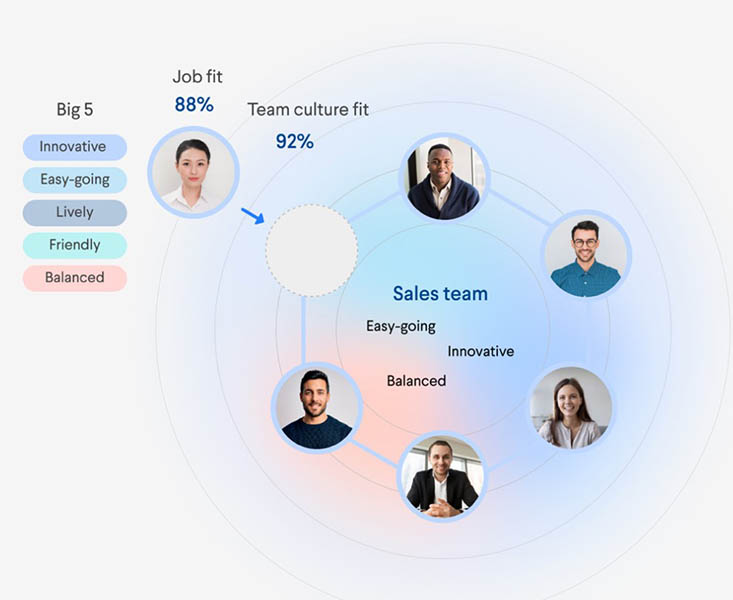

¿Qué pasaría si este proceso de reclutamiento fuera objetivo, sin los prejuicios del reclutador, sin las ideas equivocadas que se pueden tener del prospecto? Hoy en día ya es posible reclutar a través de plataformas que te ofrecen el apoyo de la Inteligencia Artificial (AI) para evitar cuestiones subjetivas en la elección del mejor candidato; algunas de ellas son Talview, Ideal, Retorio, entre otras. En particular, Retorio busca integrar la psicología en el proceso de reclutamiento, con base en The Big 5 Personality Model, a través del cual, se califican los siguientes elementos: Extraversión (sociable-reservado), Conciencia (eficiente-reservado), Amabilidad (amigable-insensible), Neuroticismo (nervioso-seguro) y Apertura a la experiencia (curioso-cauteloso):

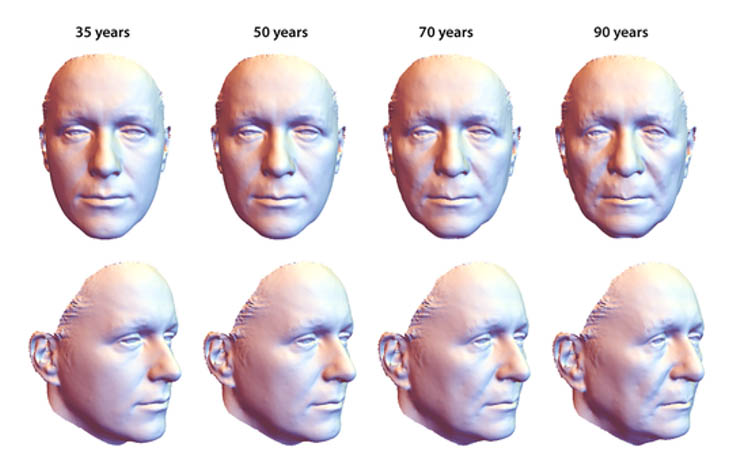

Asimismo, dicha plataforma, asegura un 90% de precisión en la afinidad del candidato para el puesto, interesante, ¿verdad?, podría ser que la tecnología nos haya dado las herramientas necesarias para no fallar en la contratación del perfecto candidato para nuestra empresa, pero ¿será realmente objetivo? La empresa German Public Broadcasting realizó un experimento para analizar la manera en la que operan estas plataformas y evaluar su objetividad. Es importante destacar que la Inteligencia Artificial que utilizan estas plataformas, analiza el tono de voz, el lenguaje que se usa, los gestos y las expresiones faciales, para con ello, crear un perfil de personalidad conductual.

Dicho perfil, no sólo ofrece un porcentaje muy alto en eficacia, sino que es objetivo y más rápido que cualquier proceso de reclutamiento tradicional. El proceso es el siguiente: se pide al candidato grabar un video en el que se responden ciertas preguntas básicas, con base en ello se realiza el análisis del sujeto y se obtiene una calificación de los 5 grandes aspectos de la personalidad (Big 5 Personality Model). La empresa alemana contrató a una persona para este estudio (sujeto 1) para que respondiera las preguntas que se le indicaron.

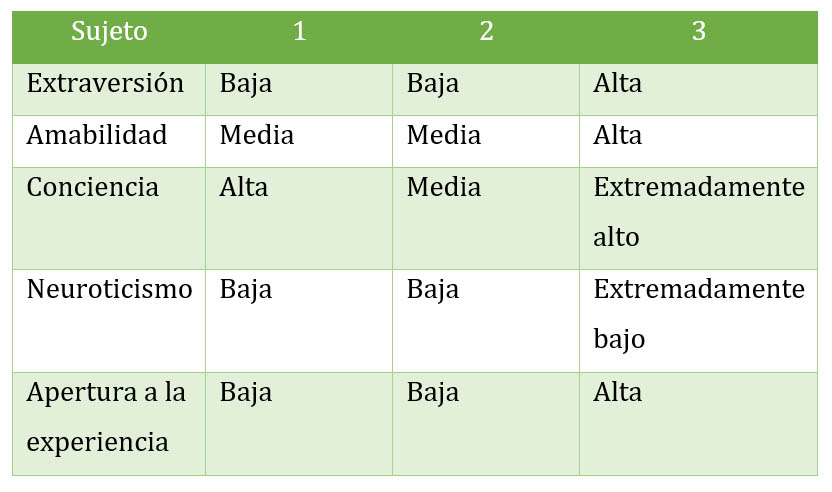

Los resultados fueron los siguientes:

Para la siguiente muestra, la misma persona usó lentes al grabar el video (sujeto 2), los resultados se mostraron similares en casi todos los elementos excepto en la conciencia, donde el resultado bajó a nivel medio. Posteriormente, el mismo sujeto (sujeto 3) se quitó los lentes y se cubrió la cabeza con una bufanda, aquí los resultados cambiaron dramáticamente, colocando la amabilidad, extraversión y apertura en un nivel alto, la conciencia en un nivel extremadamente alto y el neuroticismo en un nivel extremadamente bajo.

Se le pidió al candidato realizar nuevamente el video con cambios de ropa mínimos como color de blusa, cambio en el peinado, etc., los resultados siguieron cambiando. Finalmente, se pidió al sujeto que repitiera el video con las mismas prendas y el resultado en este caso no cambió. En otra prueba, se mantuvo la vestimenta, pero se cambió el fondo, añadiendo un cuadro en la parte de atrás, repisas con libros, etc., en este caso, también hubo cambios considerables en los 5 puntos señalados en la tabla. Finalmente, se hicieron pruebas con filtros y los resultados también fueron distintos.

A partir de estos resultados podemos observar que aún la tecnología existente no provee de resultados objetivos en un porcentaje amplio, sino que, por el contrario, intervienen elementos mínimos para obtener un resultado u otro, incluso variaciones importantes. Habría que preguntarse si incluso así se obtiene la afinidad del 90% en la elección del candidato, aunque, si se saben estos datos, sería útil para el candidato vestirse de una manera determinada, o bien, colocar ciertos objetos atrás de él para que el software arroje datos favorables y sea el candidato idóneo para el puesto. Lo más interesante aquí, es que la subjetividad de las personas también tiene que ver con el proceso, pues son los seres humanos quienes desarrollan la tecnología y, con ello, dejan una parte de subjetividad en ésta.

Hoy en día, empresas de alto nivel ya utilizan este tipo de software. Si te piden un video para tu postulación recuerda que, al igual que con los reclutadores, todos los elementos cuentan, a tu favor o en contra, así que, suerte con tu proceso.

También te puede interesar: Libertad en las redes: el caso de Donald Trump.